艺术家简介

陈 瑾

一九八三年考取广州美术学院,一九八七年毕业并留校任教,广州美术学院绘画学院副教授。

二零零八年至二零零九年中央美术学院油画系访问学者。

二零一三年法国巴黎国际艺术城访问学者。

作品分别被广州美术学院美术馆,东莞岭南美术馆,东莞长安图书馆,东莞可园,宁波美术馆,湛江博物馆,珠海诚丰美术馆,马来西亚第一国际美术馆收藏。

序 言

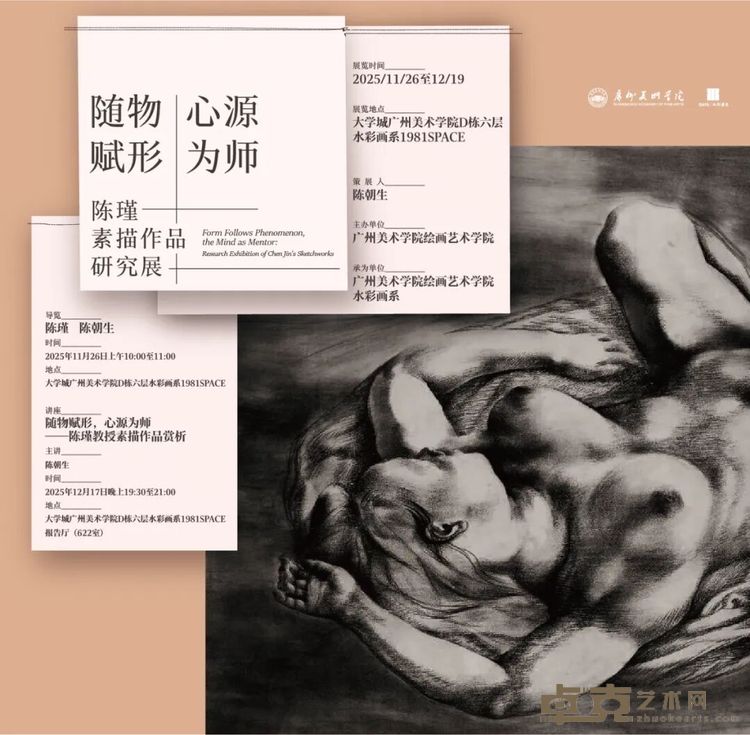

随物赋形,心源为师——陈瑾素描作品研究展

记住陈瑾老师的名字,不只因他在足球场上有着英姿帅爆的“普拉蒂尼”称号,更是源于1988年一本16开画册——《广州美术学院学生素描百图》。画册中收录了陈老师本科三年级的两张素描人体,画面上塑造的分别是卧姿的男青年、女青年人体。作品形体结实有力又不乏灵动洗练的笔法,不仅展现了精准的造型解剖关系,还有一种视觉上的厚实感和力量感,这种朴素的、耐人寻味的技能品质和扎实的学院功夫令人印象深刻。1987年陈老师本科毕业就留校任教,此后一直致力于造型基础教学与素描人体写生研究。2001年底我调回美术教育学院(原师范系)工作,与陈老师成了同事,有了更多机会观赏和研习陈老师的素描作品。在人体课堂上,陈老师的身影常与学生融为一体,共同于纸端探索写生人体的艺术奥秘。因此,在课堂上我对陈老师的围观与记忆,便由他笔下无数的人体素描所构成。那不仅是一位师者的示范,更是一位画家不辍的修行与自我的提升。因陈老师长期担任高年级的人体写生课程,我们得以反复品读、深入研究的,便是他那些极具代表性的素描人体。这些作品,无疑构成了他艺术实践中最为核心与丰硕的部分,本次专题活动便是以其人体作品为主的研究性学术展。

人体素描是绘画训练中难度较大的课程,是检验一位艺术家造型素养与审美品格的试金石,有人将其比作攀登艺术领域的“珠穆朗玛峰”。从达芬奇的理性深邃,到米开朗基罗的磅礴激情,从拉斐尔的和谐典雅,到伦勃朗的深沉真切,经典素描人体作品向我们揭示了一个永恒的真理:人体是自然最精妙的造物,亦是灵魂最直接的容器。因此,人体素描既是一门科学,要求对解剖学、透视学、几何学和光学有深刻的理解——骨骼如何支撑,肌肉如何缠绕交织,光影如何依据形体起伏而流动变化。每一笔都是基于观察与知识的理性判断,是追求结构与空间关系绝对精确的科学实验。同时,它也是一门引发画家对存在及生命本质思考的“哲学”。贾科梅蒂在那些不断涂抹、重来的线条,仿佛是在存在的虚无中奋力捕捉一个游移的灵魂,这本身就是一种存在主义的哲学实践。当然,从情感映射与造境抒怀的角度讲,它更是一门“诗学”,人体艺术表现超越了客观再现的范畴,进入了意象性表达与情感熔铸的艺术领域。罗丹那些充满激情与动势的速写,笔下舞动的躯体已不再是具体某个人,而是“运动”本身和澎湃欲望的象征;席勒扭曲狂放的线条,则直白地吟诵出内心的焦虑与生命的张力。在这里,人体不再是研究的对象,而是抒情的媒介,指向的是普遍性的生命之美与力量之美。正是在这种极致的难度与无限的价值张力之中,人体素描的锤炼无疑成就着一代代艺术追寻者与探索者。我想这也是陈瑾老师致力其中的重要缘故,基于这样的生命体验与攀峰的信念,在素描人体上不断深耕和劳作几十年,并获得丰硕学术成果的造型艺术家。

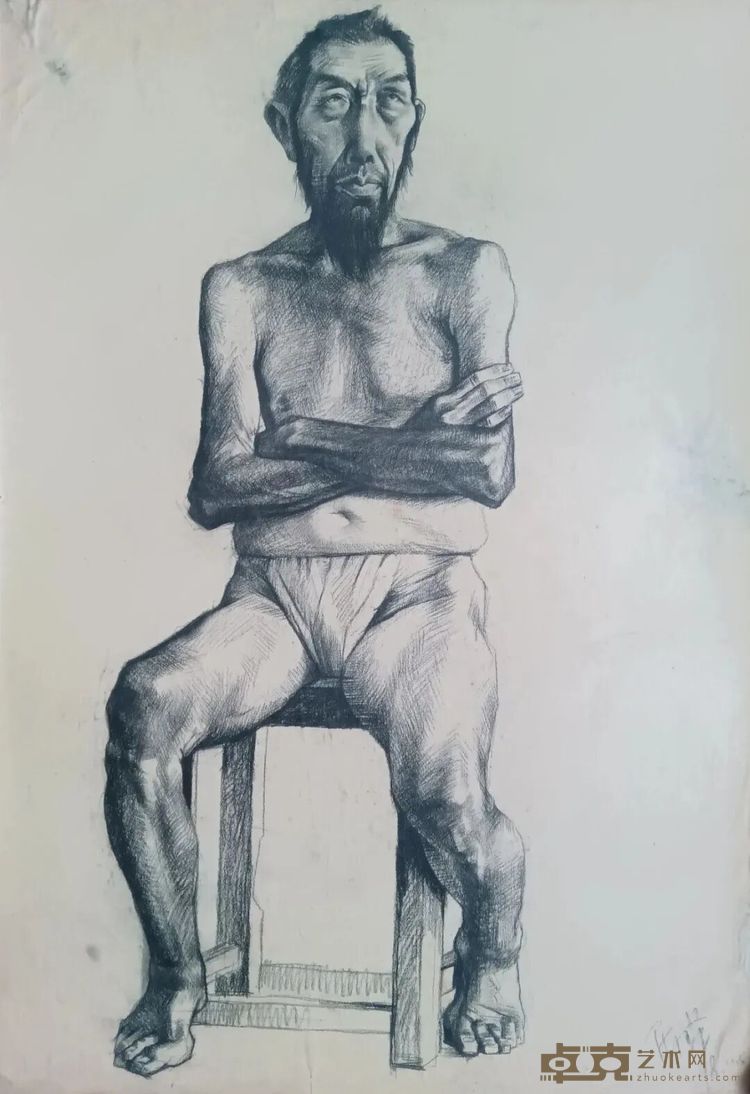

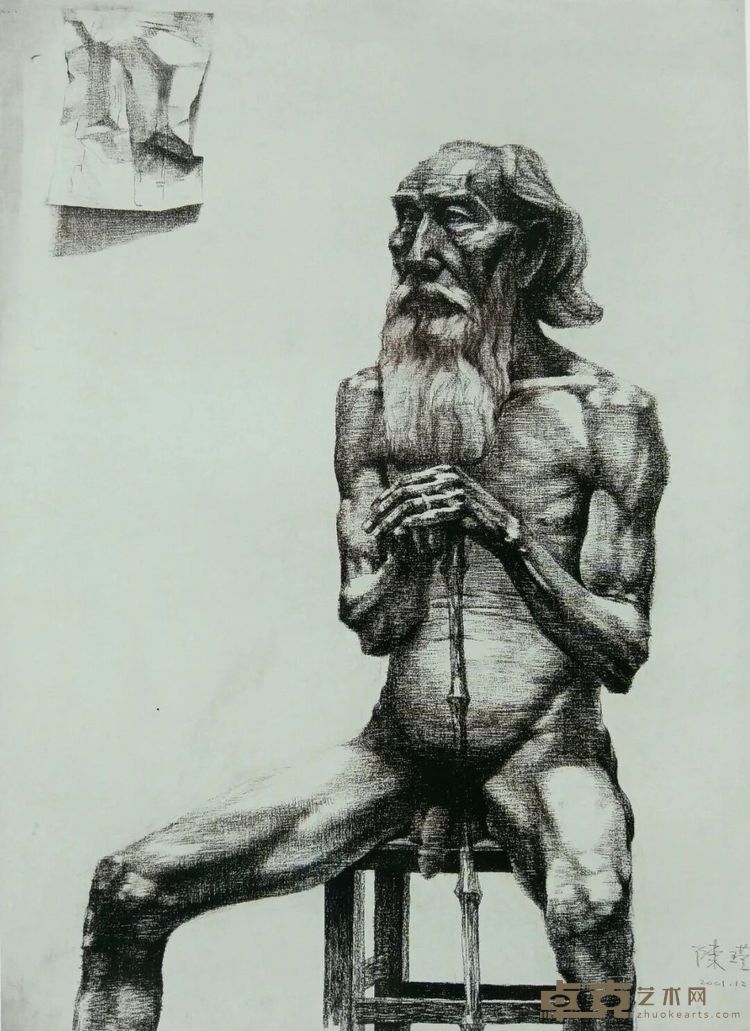

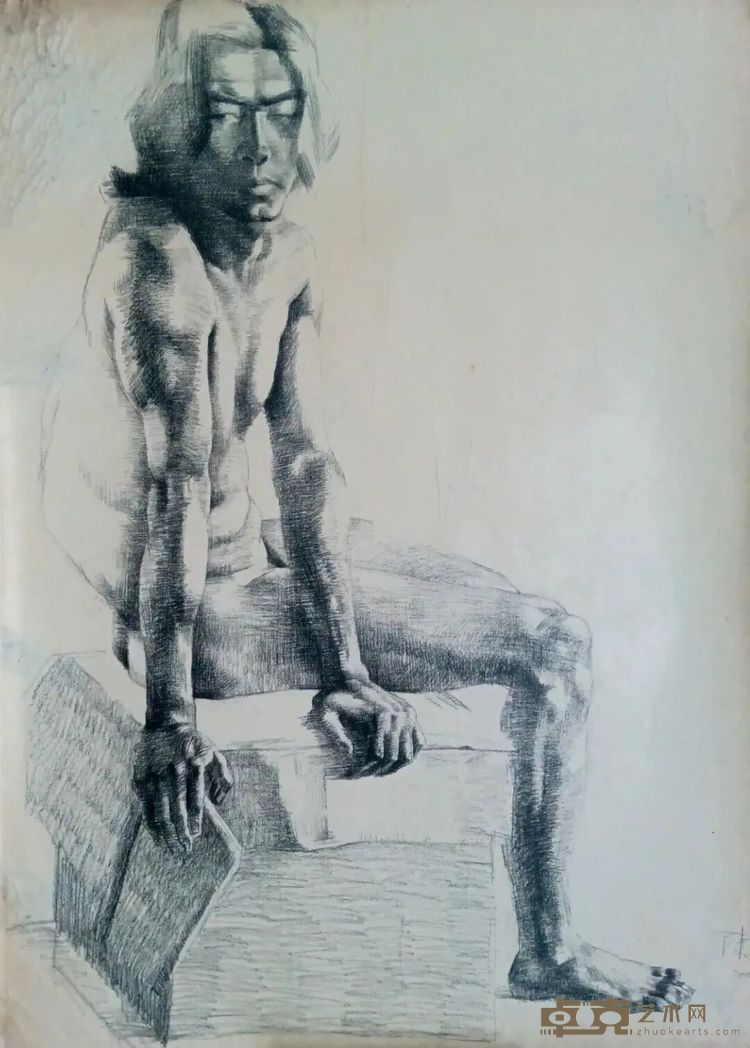

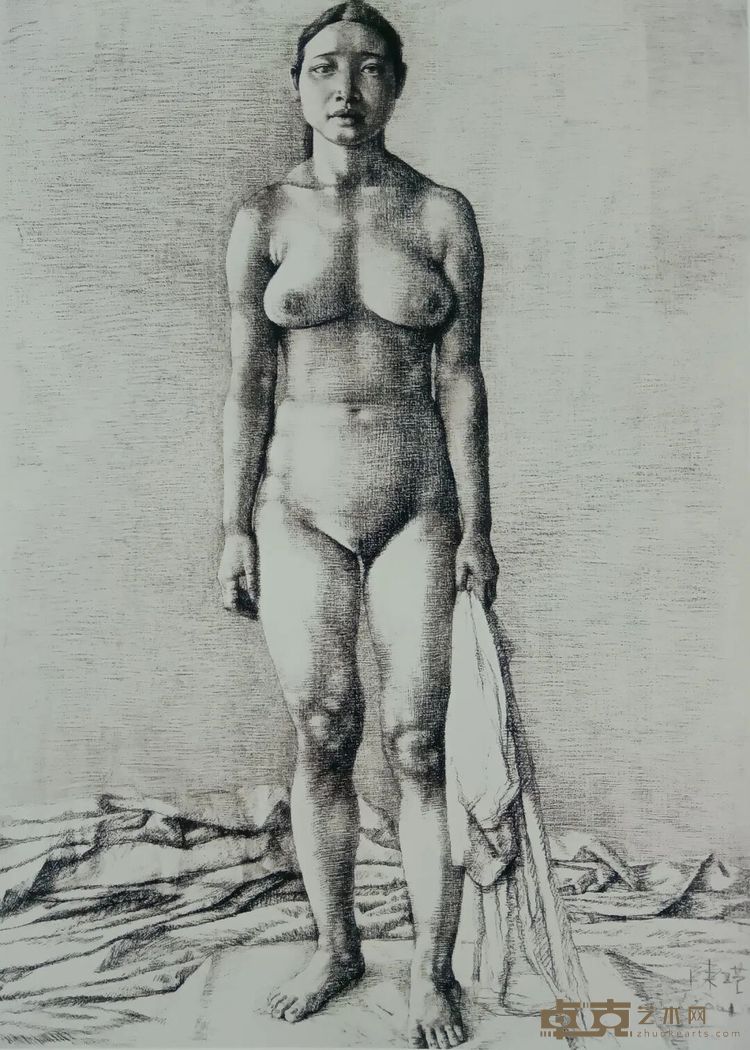

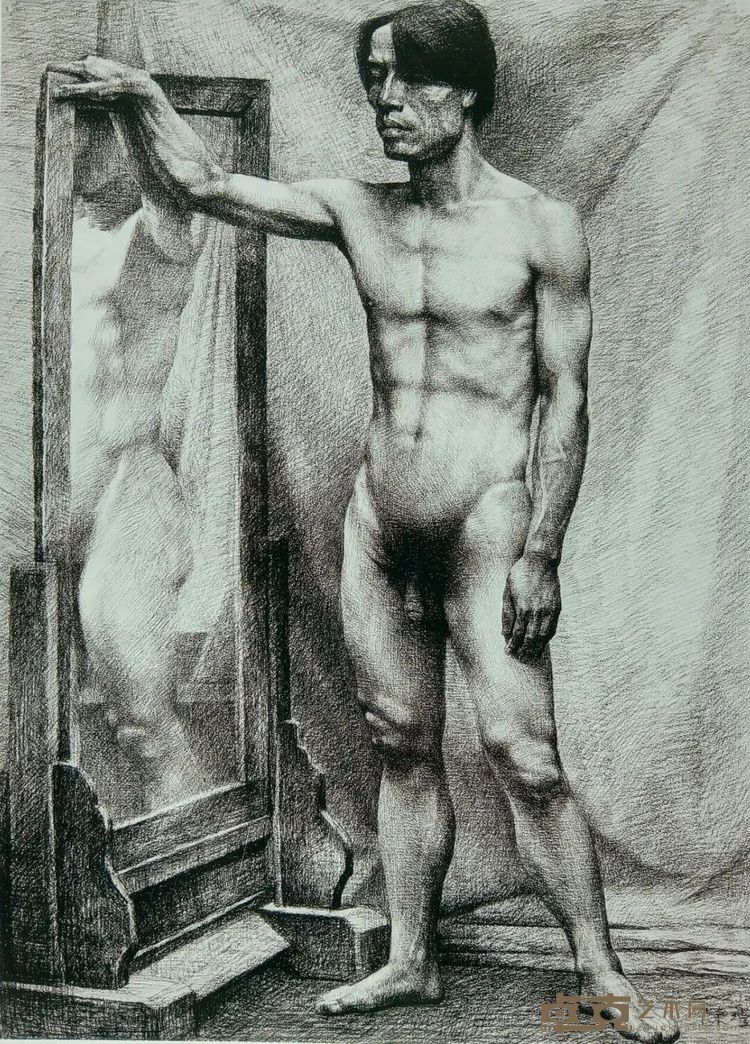

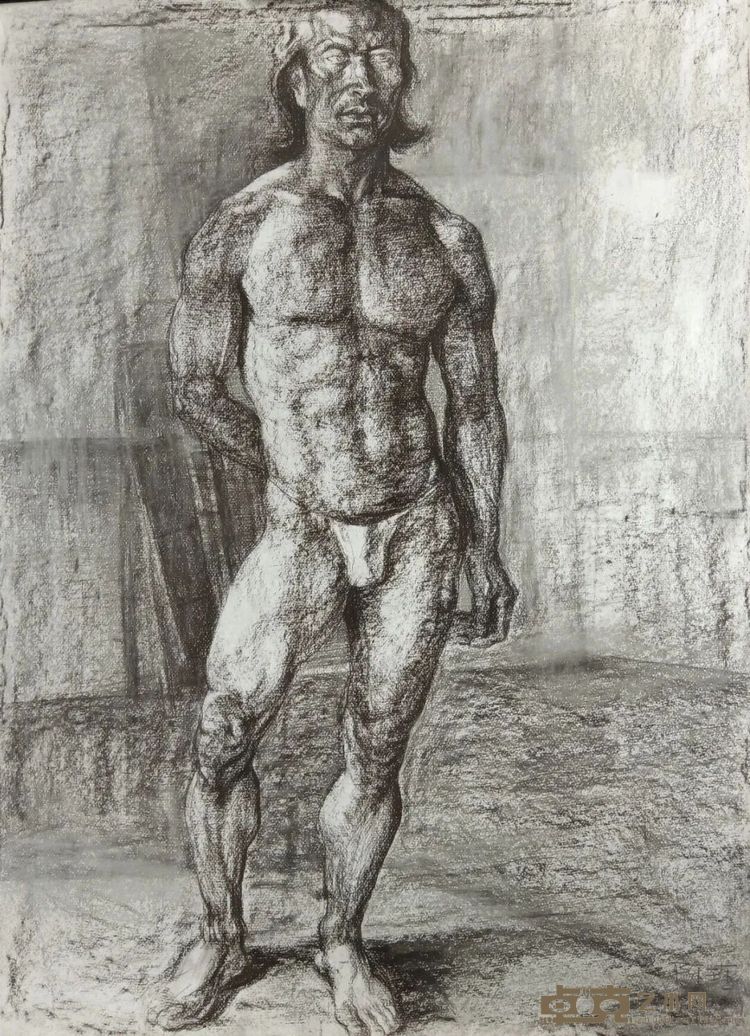

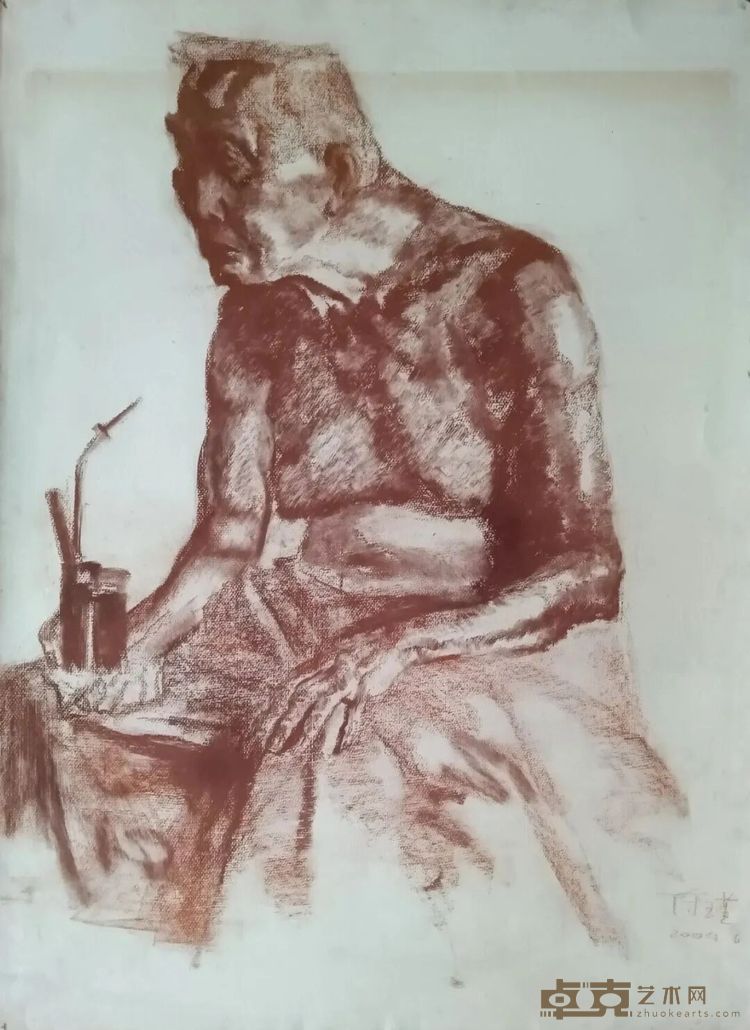

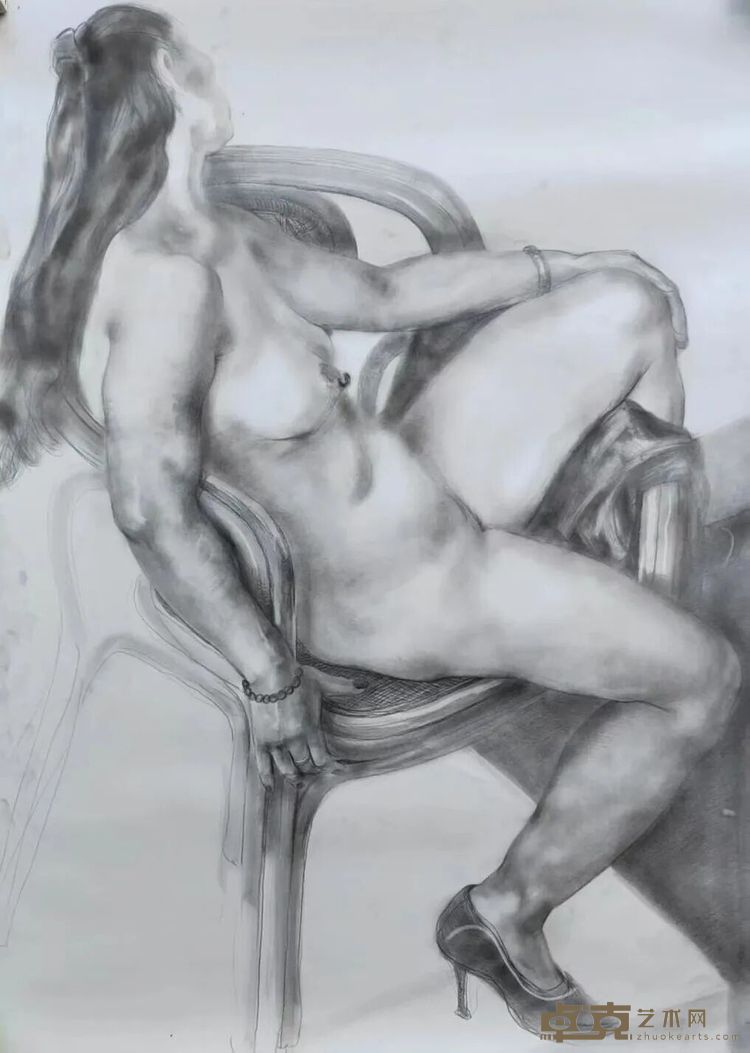

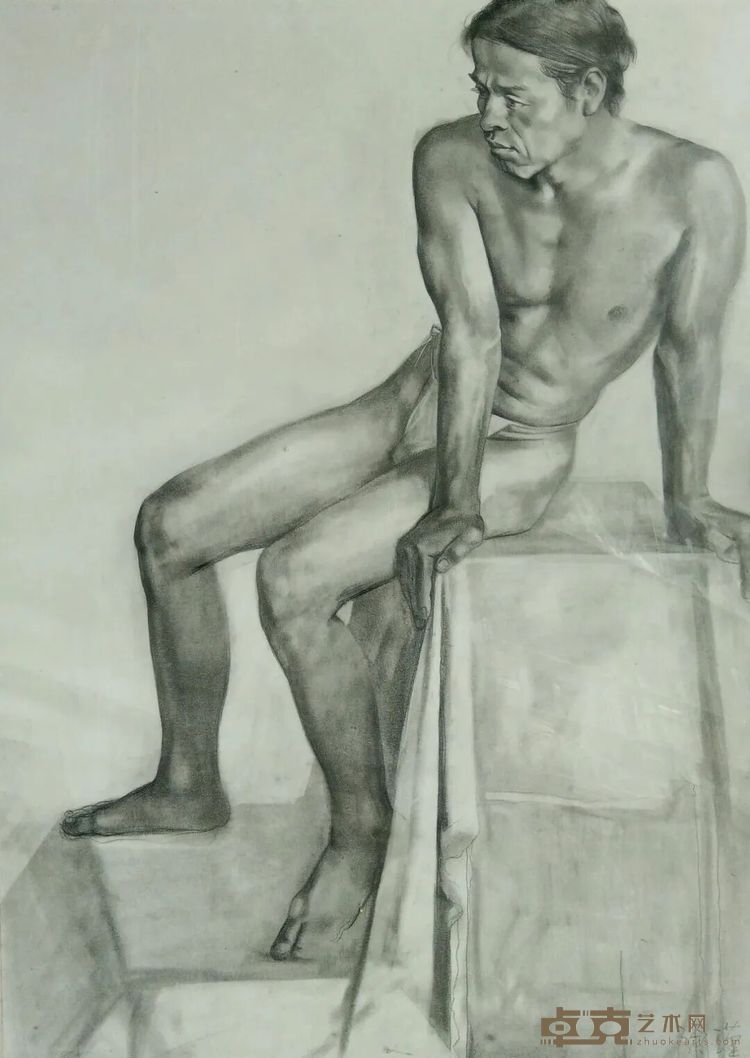

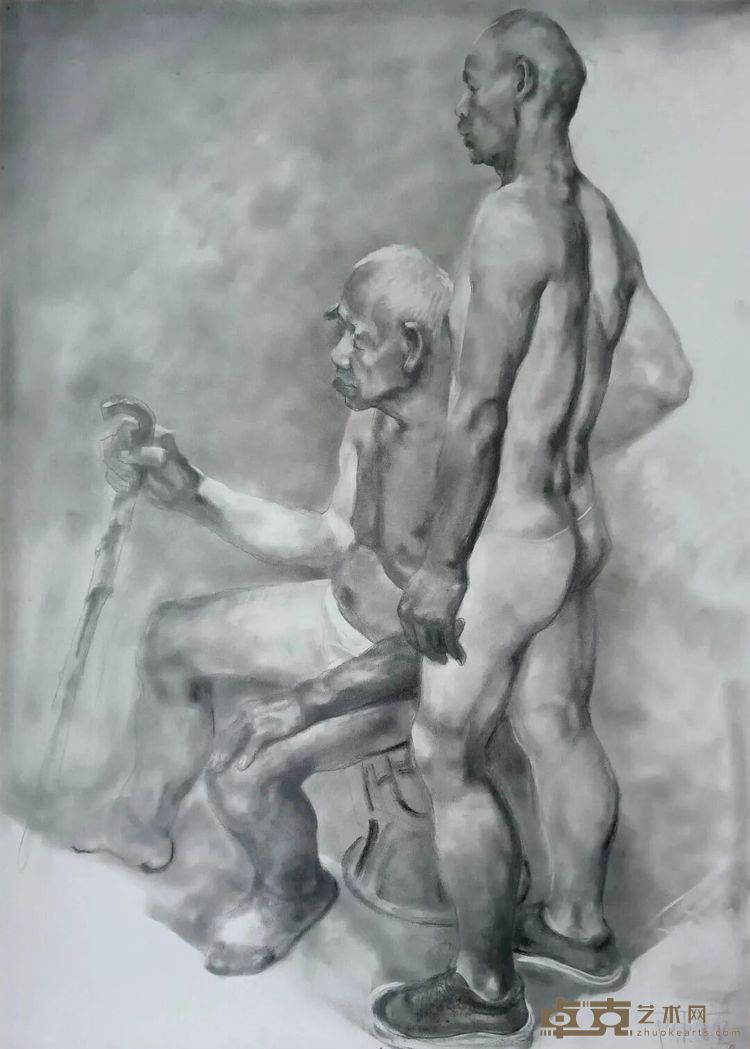

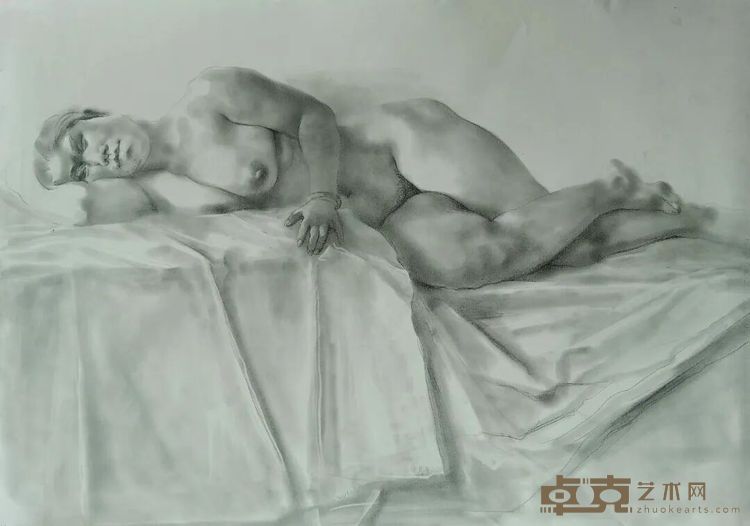

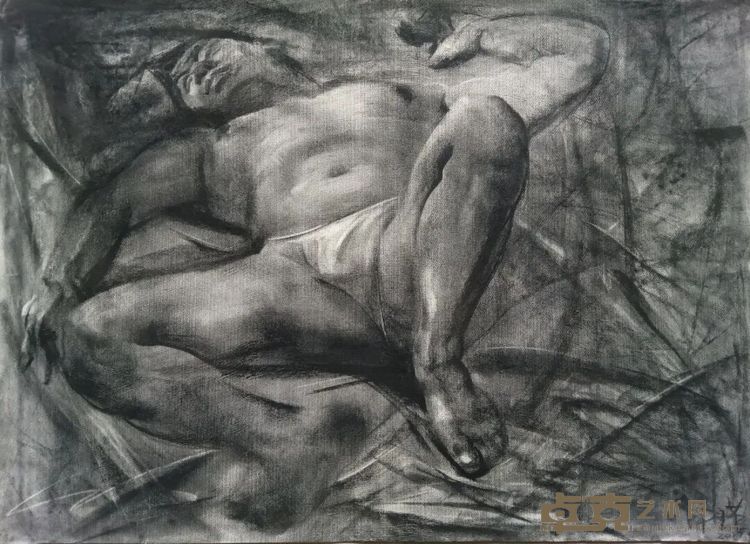

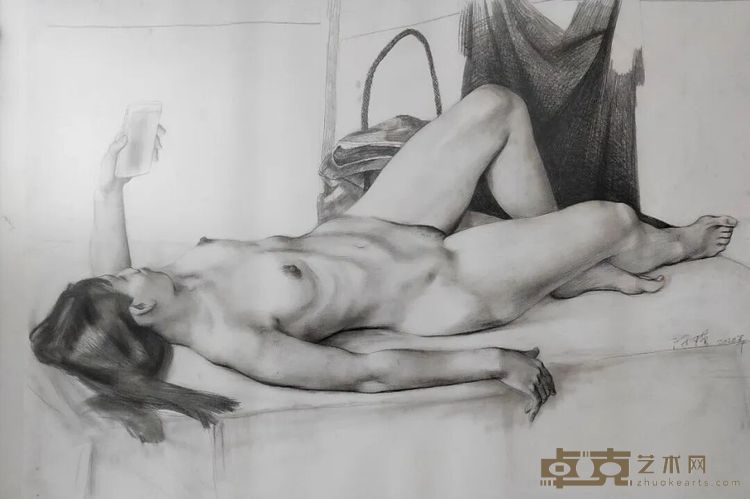

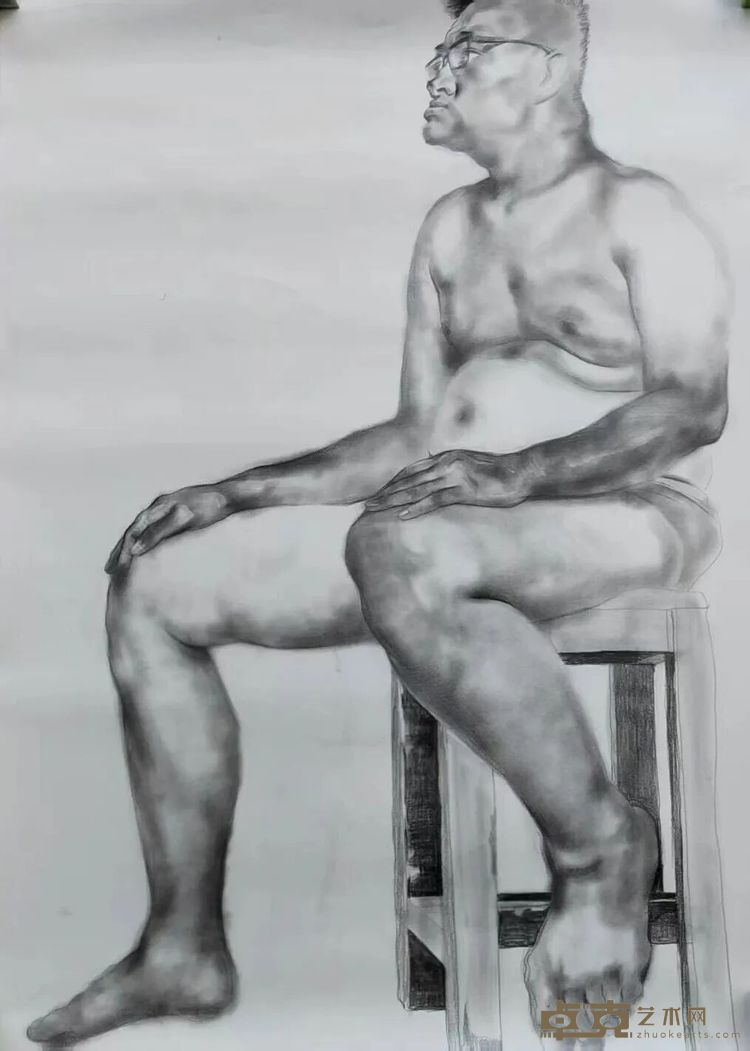

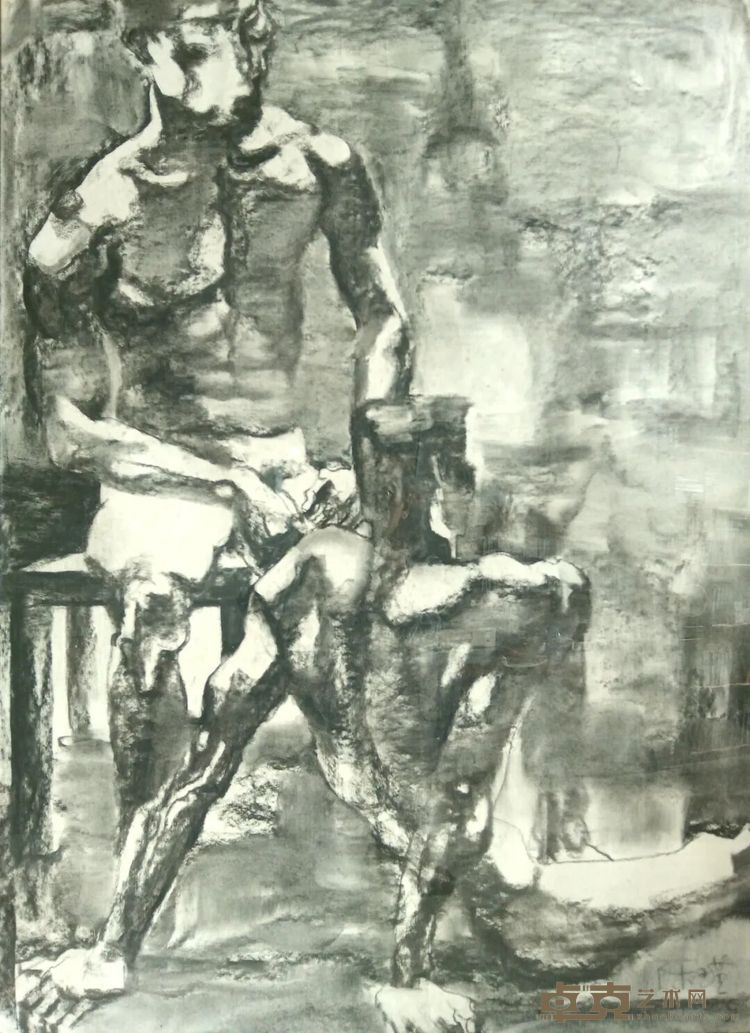

在陈瑾笔下,《男青双人体》、《站立男人体》、《坐姿的女人体》、《老李》等人体作品,人体模特不仅仅是视觉感知的对象,更是一具最熟悉的、自带艺术重构密码的“陌生再造体”,它引领着艺术家穿越静态表象,直抵绘画内核与生命本真。陈瑾用“线影”技法编织出形体与空间的精妙之构造,对骨骼结构的精准刻画、对肌肉拉伸与舒张的深入理解,使得他画中的人体造型都拥有一种来自内在结构的真实感与重量感。可以说,陈老师的人体造型摒弃了色彩的喧嚣和表面光影的概念化渲染,将造型模式与结构语汇还原至最本质的要素——从线条、形态、明暗与空间关系的理解及表达出发,去思考其构建的意涵和可能。其人体作品远非冰冷的解剖图谱或机械的形体复制,科学般的理性思维与严密的解剖细节已经内化为画家视觉行为与情感表达的机能。陈老师以手写心,对形韵的捕捉是解剖与结构在纸面上的交响,是与生命本体进行的直接对话和创造,也是个体精神在人体形态上的自我挖掘与心智之璀璨显影,这反映了一位艺术家们如何以科学家的精神剖解人体,探寻皮囊之下的骨骼、肌肉与筋腱如何共同奏响生生不息的造型乐章——一种超越形似的生命震颤。

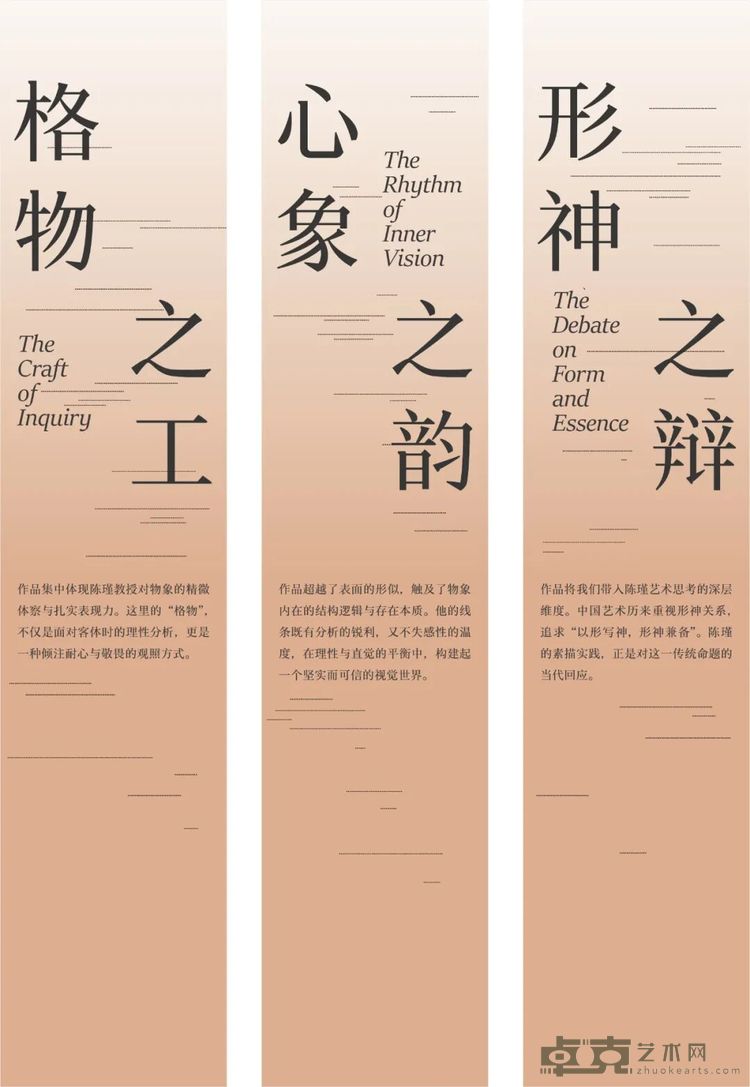

本次展览试图以“随物赋形,心源为师”为学术主线,通过“格物之工”、“心象之韵”、“形神之辩”三个篇章,来系统呈现陈瑾教授在素描领域的探索与思考,引领观众走进一位艺术家笔尖与心灵交织的丰富世界。

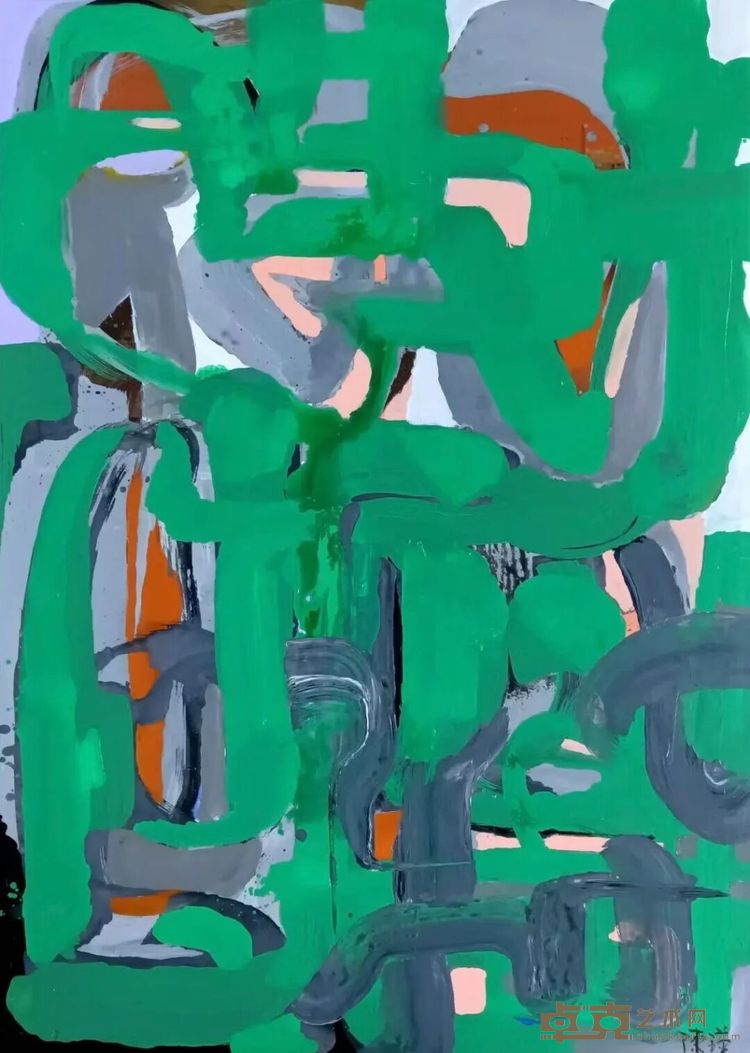

第一部分“格物之工”,作品集中体现陈瑾教授对物象的精微体察与扎实表现力。这里的“格物”,不仅是面对客体时的理性分析,更是一种倾注耐心与敬畏的观照方式。陈瑾笔下的人像与人体,以及近年豪放畅快的抽象性丙烯作品,皆展现出他对形态、结构、质感的深刻理解。无论是形色重构的暴发力,还是人体肌肉的微妙起伏,亦或是光影的细腻变化,都在他的笔下获得了精确而富有生命力的呈现。这些作品见证了艺术家对“随物赋形”理念的践行——尊重物象的本真形态,以手中之笔追随万物之形,在限制中寻求表达的无限可能。作品在黑白灰的有限世界里,构建了无限的审美与思想空间,让我们看到,艺术家如何用最朴素的工具,在或精准、或奔放、或柔和的笔触中,不仅摹画了人体的形态之美,更刻下了生命的温度、情感的重量与精神的光芒。也许,这正是深深触动我们心灵的魅力所在。

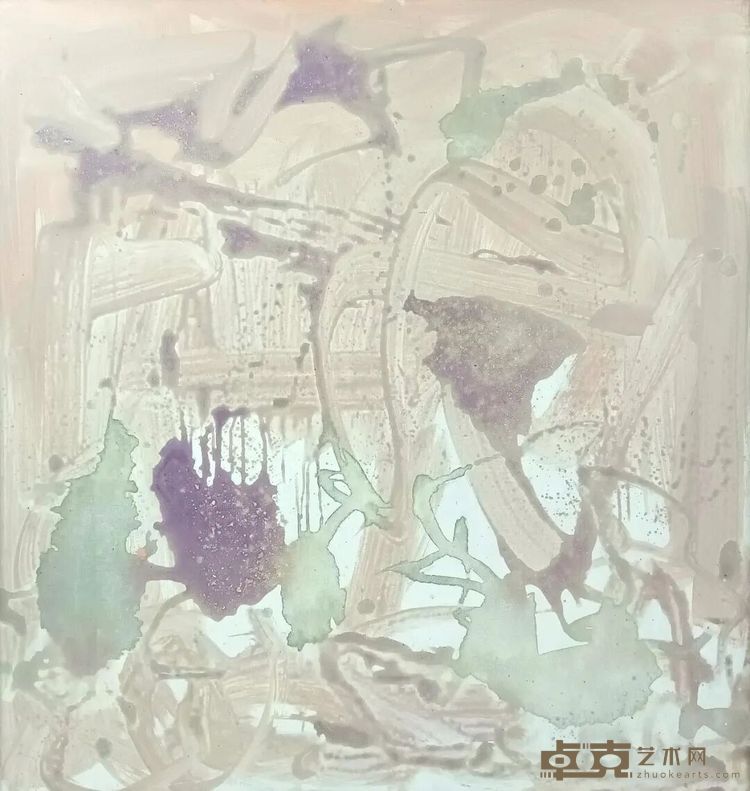

第二部分“心象之韵”,作品超越了表面的形似,触及了物象内在的结构逻辑与存在本质。他的线条既有分析的锐利,又不失感性的温度,在理性与直觉的平衡中,构建起一个坚实而可信的视觉世界。艺术的至高境界,在于将外在物象转化为内心的风景。“心象之韵”,呈现了陈瑾素描中主观情感与审美理想的交融。在这里,我们看到的已不仅是客观物象的再现,更是经过心灵过滤、沉淀与重塑的意象。线条的疾徐轻重,明暗的虚实浓淡,构图的取舍安排,无不承载着艺术家的情绪波动与精神追寻。

第三部分“形神之辩”,作品将我们带入陈瑾艺术思考的深层维度。中国艺术历来重视形神关系,追求“以形写神,形神兼备”。陈瑾的素描实践,正是对这一传统命题的当代回应。在这些作品中,我们看到形与神并非对立,而是相互成就的有机整体。形的准确并非为了复制现实,而是为了捕捉对象的精神气质;神的表达也不是脱离形的空泛概念,而是通过形的精妙处理得以实现。陈瑾老师的过人之处,在于他能够在把握对象外在特征的同时,敏锐地捕捉那稍纵即逝的内在神采。这种形神关系的辩证思考,使他的素描既拥有西方造型体系的严谨,又蕴含中国艺术传统的写意精神。在他的笔下,形与神的对话超越了技法层面,触及了艺术的本质——在有限的形式中表达了无限的精神内涵。

纵观陈瑾教授的素描作品,我们看到的是一位艺术家在朴实无华的媒介中倾注的深厚情感与思考。他的艺术之路,是一条向内深掘、向外延展的旅程,在“随物赋形”的谦卑与“心源为师”的自信间,找到了独特的平衡点。陈瑾的素描告诉我们,真正的创作源泉不在外界,而在艺术家的内心修养与情感积累。他的手追随眼,眼追随心,在物我交融的创作状态中,将客观形象升华为富含诗意的视觉篇章。

本次展览不仅是对陈瑾教授个人艺术成就的展示,更是对素描这一基础而又深邃的艺术形式的礼赞。它提醒我们,在最根本的绘画行为中,蕴含着最为丰富的艺术可能性。希望水彩画系师生能通过这些作品,感受到素描造型的魅力,并从中获得对艺术、对世界的新的感悟。进而推动我们所提出的“以造型研究为中心,以水性媒介为表现手段与思想载体,以时代的精神理念和文化传承为学科的建设方向”向更高的层面迈进。

陈朝生

2025.11.23

展览作品选

《男人体》 109x78cm 2001

《男人体》 109x78cm 2001 《男人体》 109x78cm 2001

《男人体》 109x78cm 2001 《男人体》 109x78cm 2001

《男人体》 109x78cm 2001 《女人体》 109x78cm 2001

《女人体》 109x78cm 2001 《男人体》 109x78cm 2002

《男人体》 109x78cm 2002 《男人体》 109x78cm 2003

《男人体》 109x78cm 2003 《男人体》 109x78cm 2024

《男人体》 109x78cm 2024 《女人体》 109x78cm 2022

《女人体》 109x78cm 2022 《男人体》 109x78cm 2023

《男人体》 109x78cm 2023 《女双人体》 109x78cm 2025

《女双人体》 109x78cm 2025 《女人体》 109x78cm 2001

《女人体》 109x78cm 2001 《女人体》 109x78cm 2025

《女人体》 109x78cm 2025 《男双人体》 109x78cm 2025

《男双人体》 109x78cm 2025 《女双人体》 109x78cm 2014

《女双人体》 109x78cm 2014 《男人体》 109x78cm 2024

《男人体》 109x78cm 2024 《女人体》 109x78cm 2025

《女人体》 109x78cm 2025 《男人体》 109x78cm 2017

《男人体》 109x78cm 2017 《女人体》 109x78cm 2020

《女人体》 109x78cm 2020 《男人体》 109x78cm 2023

《男人体》 109x78cm 2023 《男人体》 109x78cm 2017

《男人体》 109x78cm 2017 《男人体》 109x78cm 2009

《男人体》 109x78cm 2009 《人像》 109x78cm 2017

《人像》 109x78cm 2017 《人像》 109x78cm 2017

《人像》 109x78cm 2017 《女人体》 109x78cm 2001

《女人体》 109x78cm 2001 《男双人体》 109x78cm 2005

《男双人体》 109x78cm 2005

《冇》系列之一 110x80cm 布面丙烯 2025

《冇》系列之二 100x105cm 布面丙烯 2025

《冇》系列之三 100x105cm 布面丙烯 2025

《冇》系列之四 110x80cm 布面丙烯 2025

《冇》系列之五 100x105cm 布面丙烯 2025

《冇》系列之六 110x80cm 布面丙烯 2025

《冇》系列之七 100x105cm 布面丙烯 2025

《冇》系列之八 100x105cm 布面丙烯 2025

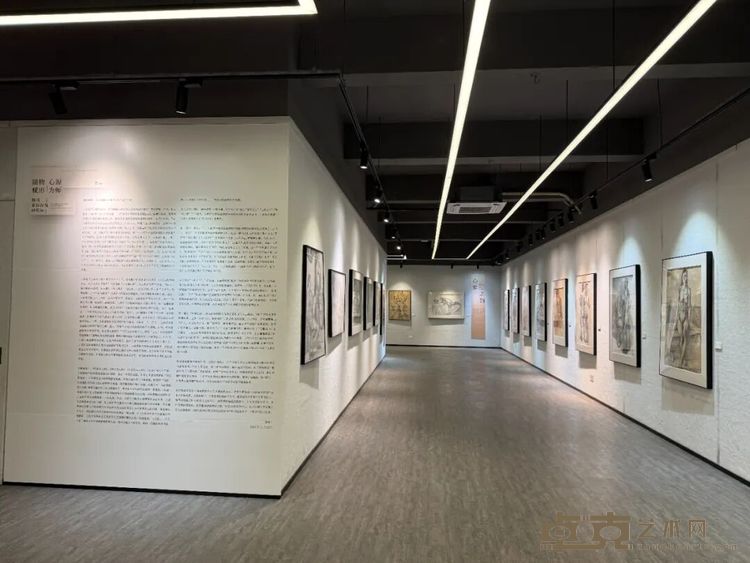

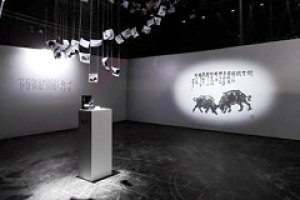

展览现场