扬子晚报网12月1日讯 (记者 王国柱) 以笔墨为媒定格苏超冠军荣耀,将黑马球队的奋进精神与城市文化底蕴深度交融。12月1日上午10时,由泰州市文联主办,泰州文化馆、泰州市花鸟画研究会、高港书协承办的“冠耀泰州,花绽骊程——泰州书画祝捷贺岁作品展”启幕。

泰州市人大副主任李新美、市政协副主席祝光、市文联副主席刘文杰出席活动。活动现场,泰州市花鸟画研究会主席、泰州高港书协主席李俊的六尺整张《紫气东来》赠予苏超泰州足球队,斗方作品《春风》赠主教练周高萍。

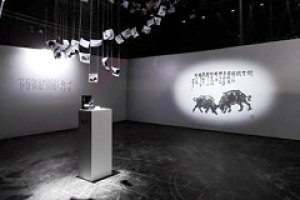

画展现场

本次会展展标由文化部原副部长潘震宙亲笔题写,70幅书画佳作齐聚一堂。本次展览的缘起,是泰州足球队作为联赛新军勇夺苏超冠军的热血传奇。这支年轻队伍的逆袭之路,离不开前国家女足队长、主教练周高萍的匠心雕琢——她将职业球员生涯沉淀的极致严谨注入球队建设,从战术打磨到心态锤炼,以专业精神为新军筑基。

而球队一路突围的背后,更凝练着“黑马”的三种核心精神:逆袭突围的突破精神,从零起步却敢闯敢拼,打破联赛格局;坚韧不拔的抗压精神,面对强敌不屈不饶,在逆境中逆势翻盘;精研笃行的务实精神,以周高萍的严谨为标杆,每一场比赛都稳扎稳打、精益求精。这份“不相信有完不成的任务、不相信有克服不了的困难、不相信有战胜不了的敌人”的热血信念,不仅点燃了全城热情,更成为泰州文艺界的创作源泉。

斗方《春风》赠周高萍主教练。

作为对冠军荣耀的致敬与新春的祝福,泰州市花鸟画研究会、高港书协的艺术家们精心筹备,将黑马精神的硬核力量融入书画艺术的柔性表达。文化部原副部长潘震宙为展览撰文寄语,盛赞此次展览“艺术跟着时代走、笔墨贴着精神写”。他表示,参展作品既延续了泰州书画“醇厚雅韵”的艺术特质,更以苍劲笔墨勾勒坚韧风骨、以绚烂色彩铺陈突破豪情、以细腻笔触传递务实初心,生动诠释了黑马球队的奋进姿态与周高萍的执教担当,让体育热血与艺术温情碰撞出别样火花,彰显了“苏超冠军城”的文化生命力。

展览现场的捐赠环节尤为引人瞩目:泰州市花鸟画研究会李俊主席,代表主办方献上双份厚礼——以“篆隶为骨”的苍劲笔墨精心创作的六尺整张《紫气东来》赠予泰州足球队。笔下紫藤虬曲苍劲、繁花灼灼,既藏传统书法的沉厚筋骨,又蕴突破向上的蓬勃气韵,祥云缭绕间既是对球队逆袭夺冠的荣耀礼赞,更是对“三个不相信”黑马精神的艺术定格,紫瑞之气贯连绿茵荣光与城市文脉,寓意球队乘势而上、再攀高峰,续写泰州体育的奋进传奇。

整张《紫气东来》赠泰州足球队。

李俊斗方作品《春风》赠予主教练周高萍,作品以清雅笔墨绘就生机,嫩枝抽芽、春风拂叶恰如她的匠心执教——以女足前辈的坚韧担当为根,以严谨务实的专业精神为壤,春风化雨般培育足坛新苗。作品“篆隶为骨”的刚劲与“春风”的温润相融,既致敬她深耕绿茵的坚守与育新之功,更赞颂她以女性力量为泰州体育注入的柔情与硬核担当,笔墨间满含对功勋教练的敬意与期许。两幅作品既饱含艺术温度,更寓意泰州城市发展蒸蒸日上,为此次祝捷贺岁展览增添了浓墨重彩的一笔。

据悉,此次展览不仅是一场艺术盛宴,更是一次文化与体育的深度对话。70幅佳作通过笔墨语言,将黑马精神的突破、坚韧与严谨具象化,让市民在雅韵中重温冠军荣光,在欣赏中感悟精神力量。活动主办方表示,愿以此次展览为契机,让黑马传奇与书画雅韵相互成就,让“三个不相信”的精神在艺术创作中持续鲜活,为泰州城市文化名片增添亮色,助力城市文化兴盛与向上发展。