在当代中国画坛,卢平是一个颇具研究价值的个案:她生长于川渝文化的灵秀土壤,在北京画院的学术氛围中淬炼成熟;其创作生涯,始终贯穿着对“工”与“写”“墨”与“彩”“传统”与“现代”等多重辩证关系的深刻探索。这条从巴蜀到京华的道路,不仅是地理空间的位移,更是一场在中国水墨本体上不断坚守与开拓的精神跋涉。

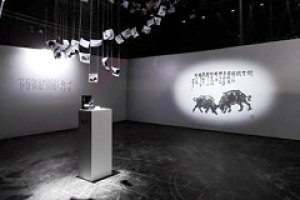

卢平 《庆功晚会》 1975年

根基:写实精神的确立与学院陶冶

卢平的艺术种子,萌芽于一个充满艺术启蒙的家庭环境。父亲从事电影美术工作,使她自幼便对色彩与构图拥有超乎常人的敏感。13岁时就破格进入成都“五七”艺校,成为班里年龄最小的学员。学校的专业训练、内心的自我驱动以及杜甫草堂静谧环境的浸润,为她奠定了坚实的造型基础与沉静的内观心态。

1975年,17岁的她深入攀枝花矿区采风后创作的《庆功晚会》广受好评,时任四川美协主席李少言先生力荐其参加四川省年画展,被《四川日报》等刊载,并印制成单幅年画全国发行。这幅作品初显其艺术基因中的重要特质:对现实生活的敏锐观察、对普通劳动者形象的塑造,以及一种朴素的、强调形式感的构图意识,同时预示了她未来艺术创作对“人”的深切关怀。

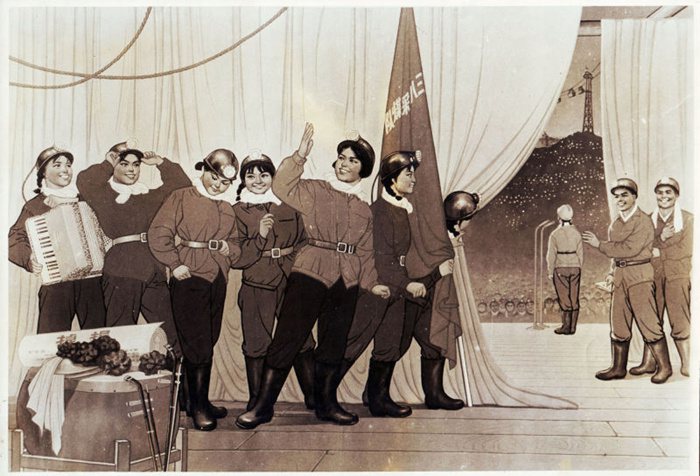

1978年,卢平进入四川美术学院,师从萧建初、冯建吴、李文信等名家,是卢平艺术观念系统化的关键时期。学院教育使她工笔、水墨、花鸟、人物兼修,实现了技法上的全面储备。其毕业创作《摇篮小曲》等被中国美术馆收藏,则标志着其艺术语言的初步成熟:在扎实的工笔功底之上,融入了浓郁的生活气息与抒情性笔调。这一时期,卢平确立了她艺术生涯的第一阶段——一种以写实造型为基础,充满温情与诗意的现实主义风格。

卢平 《摇篮小曲》1982年

转捩:从形式探索到精神表现的自觉

1985年调入北京画院,是卢平艺术生涯的转折点。北京画院深厚纯正的艺术文脉与开放自由的创作环境,为她提供了更广阔的舞台。当然,真正的风格蜕变并非由于地理变迁,而是源于其艺术上的自我感悟。

在90年代中国画坛热衷于形式探索的风气下,卢平曾创作过一批带有变形意味的工笔作品并广受好评。然而,1997年的英国之行成为她艺术精神上一个关键的“唤醒”时刻。面对欧洲古典历史画宏大而震撼的艺术力量,她开始反思单纯形式创新的局限性。她意识到,过度追求夸张变形,或许会削弱作品承载历史深度与人类复杂情感的表现力。这一反思,促使她的创作路径发生了重大转移:从相对注重装饰性与形式感的工笔画,转向更能发挥笔墨书写性与抒写胸臆的小写意水墨人物画。

这一转变是一次艺术观念的升华。它意味着卢平从对画面“效果”的关注,回归到对绘画“本体”——即笔墨精神与意境营造——的追寻。她将早期深厚的素描造型功夫,巧妙地转化为中国画的笔墨语言。在其代表作《理想·情谊》中,宋庆龄裘皮大衣的厚重质感、孙中山绸缎长衫的光泽度,并非依靠西画式的明暗渲染,而是通过精妙绝伦的水墨层次变化来实现。这种对水墨表现力的极致挖掘,使其作品在保持写实框架的同时,充满了东方笔墨的韵味与精神性。

卢平 《理想、情谊》 180x96cm

融合:墨彩相生的语言建构与意境拓展

卢平成功地构建了一种“墨彩相生”的个人语言体系,这种“越界”并非摒弃传统,而是在深刻理解传统法则后的创造性融合。

首先,是色彩与水墨的融合。她大胆地将油画中对光色关系的理解融入创作,使画面在保持水墨淋漓的氤氲之气外,更拥有明亮、坚实的色彩结构,极大地增强了视觉张力。在《黔南春晓》中,苗族少女身上银饰的璀璨光泽,正是通过水墨与淡彩的精妙冲撞得以呈现,既写实又传神。

其次,是工笔与写意的融合。受齐白石“工虫花卉”启发,她探索在吸水性强的生宣上,实现工笔的精微刻画与写意的挥洒淋漓共存。其笔下的人物面部往往刻画细腻,神情生动,而衣纹、背景则用奔放洒脱的写意笔法一挥而就,形成工写对照、张弛有度的节奏感。

再者,是人物与山水、花鸟画科的融合。她不仅专攻人物,更将山水画的空间营造、花鸟画的灵动生机融入画面背景,使人物置身于真实可感的自然与社会环境之中,打破了传统人物画背景符号化的窠臼,作品因而更具生活场景的厚度与自然气息。

卢平《程砚秋》138x69cm

创作观念:贴近生活,自然流露

在艺术观念上,卢平是一位坚定的“生活论”者。她认为当下全国美展中部分工笔画作品过度依赖照片和电脑制作,缺乏绘画的“味”与“魂”。她坚持“贴近生活,自然流露”的创作原则,无论是表现妇女儿童温情的日常瞬间,还是刻画《老舍与四世同堂》《程砚秋》这类历史人物,其核心都在于对生活本质的深刻洞察与对人物内心的精准把握。尤其是《程砚秋》一作,以萧瑟的写意园林环境衬托一代名旦的悲怆气韵,形象塑造获得了程氏后人的认可。

面对人工智能的挑战,卢平相信艺术创作中人性与精神的不可替代性。她指出,中国画“骨法用笔”所承载的个体生命体验、独特意境与综合学养,是AI无法复制的艺术本源。这既是其个人艺术道路的总结,也是对后学的谆谆告诫。

卢平的艺术之旅是一条不断向内挖掘、向外融合的求索之路。她与先生纪清远“艺舟双楫”的佳话,不仅是生活的伴侣,更是艺术上的知音与镜鉴。在她的画面中,我们能看到写实造型的严谨与水墨书写的自由,也能看到西方色彩的丰沛与东方意境的幽远。在墨彩相生的辩证中,卢平为我们拓展了水墨人物画的表达疆域,也留下了关于艺术本真价值的深刻启示,其中蕴含着中国水墨人物画的不息的表现力与生命力。(文/许柏成 李芷葳)