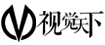

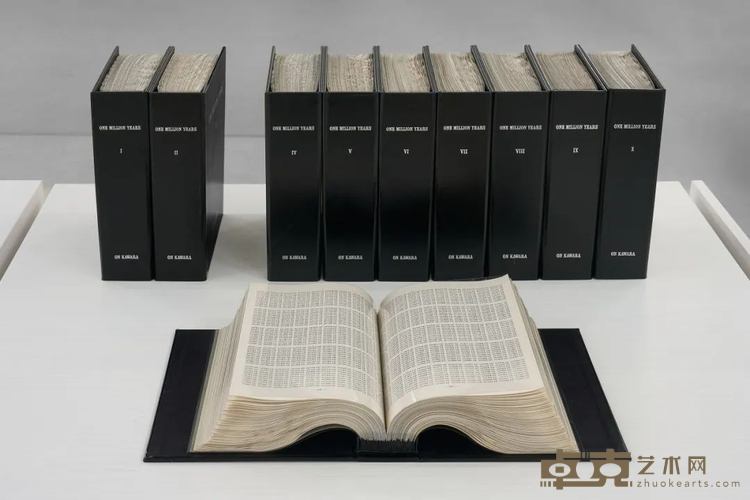

河原温,《百万年》(1993年至今), “河原温:自由之律,律之自由”展览现场,大馆当代美术馆,香港,2025年,摄影/Kitmin Lee © 百万年基金会

1978年12月24日,在香港文华东方的酒店房间内,河原温(On Kawara,1932-2014)在深色画布上以锐利的白色无衬线字体绘制下“DEC.24,1978”。这天是他的45岁生日。这件作品是他造访香港期间绘制的“今天”日期绘画之一,恰巧捕捉了作为个体经验纪录的“当下”被地缘政治历史合围的临界瞬间。此前后几日,越南船民正被港英府驱逐出境,中国大陆宣布了新的政策转向。正是这样的一连串个体与地缘事件的联系瞬间,使得香港成为了今日的香港。

47年后的“今天”,于昔日殖民地警署、中央裁判司署和域多利监狱建筑群改建而成的石砌空间之内,在大馆当代美术馆的“河原温:自由之律,律之自由”展览之中,1978年的痕迹与场景被重新激活。当年香港商业电台的《十八楼C座》的节目录音内容在展厅中回放,这档广东地区的无线电广播节目一直更新到今天从未中断,是广东地区的“集体回忆”。展厅内回荡的粤语播音、河原温在香港行走的大幅路线图、艺术家逗留期间的本地新闻报纸存档……私人时间、地缘政治与历史节点三者之间的三角定位以某种直觉性的方式被传达了出来。由此,秩序与自由、私人情感与时代记忆、个体与公共之间共享的时间性被精密而巧妙地联系起来。

(上)“河原温:自由之律,律之自由”展览现场,大馆当代美术馆,香港,2025年,摄影/Kitmin Lee © 百万年基金会;(下)“河原温:沉默”展览现场,古根海姆美术馆,纽约,2015年,图片来自古根海姆美术馆

“河原温:自由之律,律之自由”是策划于河原温去世十年后的首次大型回顾展,由侯瀚如与郭瑛共同策划。基于回顾展的性质,大馆的展览与上一个于2015年在纽约古根海姆美术馆(The Solomon R. Guggenheim Museum)举行的回顾展“河原温:沉默”(On Kawara—Silence)所呈现的艺术家经典创作系列大致重合,然而,二者的策展视角及具体作品选择有明显的时域与地区的差异。

十年前纽约古根海姆美术馆举办的回顾展通过纪念碑式的螺旋空间结构与严肃静谧的美学氛围,强调了河原温作品中“寂静”(silence)的形而上学维度与极简形式的力量。“自由之律,律之自由”则将河原温的艺术实践拉回共享情感空间与个体日常的微观政治尺度,指向一种内在的结构:一种由规则所构建的自由状态,以及通过重复行为而获得解放潜能的自律机制。 “律”与“自由”之间的张力与调和,展现了河原温的创作在当今尚未被充分挖掘的一面。

(左)河原温;(右)河原温纽约格林街工作室内景,1979年,摄影/Estate of Shigeo Anzaï, courtesy Zeit-Foto © 百万年基金会

侯瀚如与河原温相识于1999年筹备首届上海双年展时,他记忆中的河原温“六十出头,随和、有趣且乐于合作。”此次展览也是好友的一次“重聚”,侯瀚如说,“这次展览对我而言,不只是一次策展经验,更是一种重新认识他的过程。我们过去理解他,大多是从艺术史、概念和结构出发。但这次,我们深入挖掘他的材料,重构他的创作方式,重新触摸他作为一个‘人’的存在。我忽然感到,他不是一个被封存进历史的艺术家,而是以非常鲜活的方式,重新回到了我们的生活中。”

“我还活着(你也是吗?)”

河原温的艺术实践并不通过宏大的姿态来赋予解放与崇高,“自由之律”所指的,是艺术家创作中的一种持续的、克制的自由。尽管他的创作建立在极端的逻辑结构与规则性的约束之上,却始终在情感层面回响着人类最根本的存在体验:孤独与联结的辩证关系、时间流逝的存在论本质、日常生活的节律性结构,以及死亡阴影的隐形投射。正如侯瀚如所说:“河原温的作品最打动人的地方,就是他用一种既个人又简约的语言方式,表达出生命中最基本的情感与哲学问题,例如生死、时间性以及生命日常痕迹的物质化。这种日常生活中的重复本身即是诗意实践,对生命细节的坚持。”

(上)河原温,《我还活着》,1970–2000年;(下)河原温,《我起床》,1968-1979年。“河原温:自由之律,律之自由”展览现场,大馆当代美术馆,香港,2025年,摄影/Kitmin Lee © 百万年基金会

《我还活着》系列来自河原温在1970-2000年间,向全球友人寄出的超过900封电报。他以简短的语句告知朋友:“我还活着。”在电报几乎消失的年代,河原温仍坚持使用这种方式传送信息。“我还活着”的宣告同时隐含着一层“愿意知道你也还活着”的维度,链接着创作过程中那不可控的外部通讯系统。日复一日的行为,实际包含了人与人之间持续共在与保持联系的渴望。

展览中的《今天》系列则包含了四个主题化的日期绘画。《六个年代》系列包括艺术家1966年的第一件到2013年的最后一件日期绘画;《七天》是艺术家在科隆连续一周的日期绘画;《1987年5月1日》是罕见的大尺幅作品;而《环太平洋》则包含了艺术家在太平洋不同地区的创作。这些绘画作品与艺术家在当时手工制作的纸盒一并陈列,纸盒内衬着当日的新闻剪报与头条摘要。以上四个主题与后续展览空间中呈现的模拟的河原温绘画过程场景、“河原温在香港的两日”中的电台广播、“开放的系统”(包含了《我起床》、《我去过》、《我遇见》等系列作品)、“百万年”现场朗读一同,以时间编码的方式,营造出了某种非常微妙的吸引。

河原温,《1978年12月23日》,1978年,系艺术家1978年12月访港期间创作的日期绘画,“河原温:自由之律,律之自由”展览现场,大馆当代美术馆,香港,2025年,摄影/Kitmin Lee © 百万年基金会

美术馆在此成为了“活的档案”,而非静态的文物库。河原温的绘画、电报、明信片、活页档不再是被简单移植的冷感文本,而是通过复调式的记录系统构筑了一种“被活过的语境”(lived context)。重复性节奏带来的仪式感,令观众进入了一种介于抽离与参与之间的状态,感知到一种微妙而具体的“活的感觉”,以及某种脆弱却精确的共情。

十年前于古根海姆博物馆,河原温的创作在弗兰克·赖特(Frank Lloyd Wright)设计的圆形回旋建筑结构里带来的是一种冥想般的的体验,观念艺术实践所能累积的力量与哲学深度以令人震撼的方式在空间中回旋。十年后,在香港,大馆的策展更侧重于某种对观念艺术的非意识形态化的解放:以最为细微的日常行动——标记日期、寄出明信片、存档——化解普遍存在于当前现实社会中的主体存在危机。在香港这承载着后殖民历史重量与后全球化时代现实的“今日”,这种对于“当下”“活着”的抒情化再阐释,也提示着宏观结构机器之中,个体通往自由的实践路径——这也是香港的微观政治语境所缺失的。

重叠的片刻

(前)河原温,《百万年:过去》(1970–1971)、《百万年:未来》(1980–1998);(后)河原温,《百万年》(1993年至今)。“河原温:自由之律,律之自由”展览现场,大馆当代美术馆,香港,2025年,摄影/Kitmin Lee © 百万年基金会

“河原温从不试图去‘表达’某种明确的内容,也不刻意追求某种理解或接受。他的艺术来自一种极其自律的个人生活实践——每天的起床、会面、行走与阅读。这种简单、规律而稳定的生活方式本身即是他的艺术系统。这种系统本不需要观众,却最终深刻地触动了每一个观看它的人。”侯瀚如说。他的实践既是高度个人化的时间标记,又具备了普遍性的集体记忆触发机制,创造了一种始终处于当下的、公共的、持续的、极具开放性的存在场域,激活了个体与宏观联结的生成网络——尤其在当下具体而敏感的社会语境之中。

读出一个年份——公元前20837年,或公元后31006年——在大馆的玻璃隔间中,身着职业装的两位播音员持续朗诵并播出着年份数字。《百万年》以此种公共朗诵表演和数百本完全由年份数字构成的活页夹记录组合呈现。在重复的朗读中,河原温的艺术超越了观念装置与形式上的极简主义美学,进入一种形而上的抒情空间。时间不再是被理解的对象,而是被共同呼吸着的经验体。

河原温,《百万年:未来》(1980–1998),“河原温:自由之律,律之自由”展览现场,大馆当代美术馆,香港,2025年,摄影/Kitmin Lee © 百万年基金会

观众面对日期绘画,即是进入了某种“共享现在”的政治时间;聆听陌生人依次朗读年份数字的过程,则形成了一种短暂却强烈的集体节奏与共同体建构体验。表面封闭的第一人称表达,不断激发着观众个人记忆与历史联想。

河原温记录的是时间本身的纯粹流逝,是对一个特定日期的存在的确认。此种“确认”只是一个个“空槽”,供观众投射个人记忆、想象与存在体验。它既拒绝被任何特定的意识形态所占据,又为漫长而持续的时间中,所有可能的历史经验与个体记忆提供了容纳空间。正如丹尼尔·布伦(Daniel Buren)所言,河原温“无处不在,却无从可见”。[3]

“河原温:自由之律,律治自由”策展人之一侯瀚如

Q=《艺术新闻》

A=侯瀚如

Q:本次大馆举办的展览是河原温逝世十周年后的首个大型回顾展,其契机似乎并不寻常。能否谈谈这个展览是如何促成的?

A:河原温是战后观念艺术的重要艺术家。十年来,他在亚洲,尤其中国,未被系统介绍,公众了解有限。按其遗愿,逝世十年后才可举办大型展览。如今刚好逢时,能够处理具有历史性的问题。在这样的语境下,我们决定将观念艺术重新带回公众视野。如今的艺术生态越来越商业化,视觉图像、装饰性语言变得主导,观念艺术却逐渐被边缘化。河原温的实践恰恰从根本上对抗这种表面的视觉快感。他以极简的方式将创作与生活融为一体,将“每天做什么”变为艺术本身。他看似抽象的艺术直面人类生存处境——死亡、时间、存在,用克制个人的方式构建语言系统。这种深度正是重新讨论观念艺术的意义。

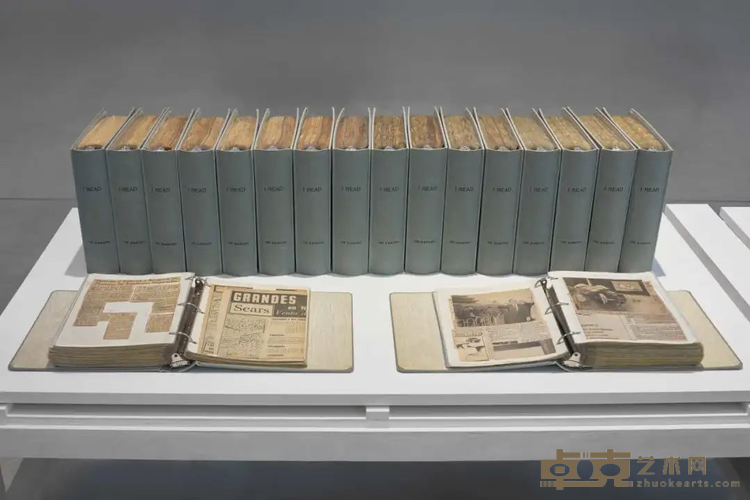

(上)河原温,《我起床》,1970–2000年;(下)河原温,《我阅读》,

1966–1995年。“河原温:自由之律,律之自由”展览现场,大馆当代美术馆,香港,2025年,摄影/Kitmin Lee © 百万年基金会

Q:您长期在欧洲工作,也活跃于国际当代艺术界。回望河原温的经历,您如何看待亚洲艺术家的“在地”与“出走”?亚洲语境在您的从业思考中意味着什么?

A:今天的亚洲艺术实践并非被动地“离开”,而是主动地“从亚洲出发”,进入与世界的关系。河原温让我产生了共鸣。他不以“亚洲艺术家”自居,不强调身份,而以自由方式存在于世界。我们离开亚洲,并非为了国际化标签,而是为了挣脱身份束缚,寻求作为人的自由。

这点对我而言至关重要。当代艺术的发展,其实正是一个观念性的转折——从传统价值观中脱离出来,转向一种自觉的状态。这种解放首先发生在个体层面,是对国族、种族等既定身份的松动,尤其在亚洲,这样的标签常常被国家主义所挟持。河原温早在上世纪80年代前就已开启这条路径。他那一代艺术家,包括后来中国的前卫艺术实践,都在寻找一种独立的艺术立场,一种超越本土文化限制的自由语言。他在日本、墨西哥、巴黎、纽约及更多地区的经验,不是“考察”或“进修”,而是一种命运性的流动,是艺术生命在现实中的转换。他将个人经验与时代状况并置,用极其简约的语言回应关于身份、时间、存在的根本问题。这种路径与我自己的实践高度相关。它并非“身份政治”的延伸,而恰恰是对身份政治的反思。在我们之间,存在一种无需言说的默契:无论身处何地,我们始终是自由的人。我们与此地有关联,但也始终保持距离。

Q:您与河原温有过长期合作,但这部分经历鲜有公开资料。能否分享一些与他的交往片段?

A:我们相识于1999年,筹备首届上海双年展时。他六十出头,随和、有趣且乐于合作。他建议将作品放在幼儿园而非主展厅,作品是由七张《今天》绘画组成的《纯粹意识》系列,意在反映基本性的学习概念。他将画放进小行李箱送到我家,我直接带上飞机到上海。展览很直接:我们在幼儿园挂画,让孩子自然地与之相遇。这传达他对艺术教育的看法:艺术是共处而非教育工具。此次香港展前,我们也将《今天》系列放进上水附近一所幼儿园。我们还合作推进《百万年》项目。他对新媒体敏感,90年代就将朗读录音制成CD,相当先进。2002年的展览中,我们设置房间让观众听《百万年》,创造特殊体验。河原温是个幽默的人,既不强调自我,又以自己为尺度丈量世界。他克制又自由,深邃又轻盈,留下的不只是作品,更是一种方法和生活方式。

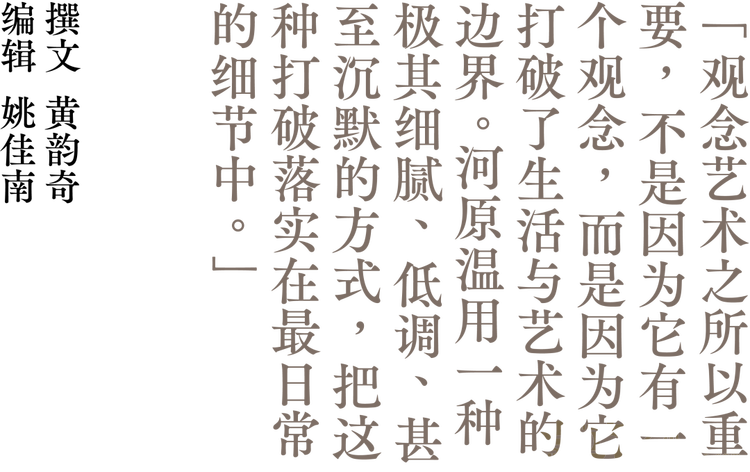

河原温1978年12月访港期间的创作,包括《我遇见》《我去过》《我起床》《我阅读》《我还活着》与两幅日期绘画,以及两张河原温在文华东方酒店房间内的相片“河原温:自由之律,律之自由”展览现场,大馆当代美术馆,香港,2025年,摄影/Kitmin Lee © 百万年基金会

Q:回到今天的语境,研究者多从艺术史的脉络讨论河原温——影响因素、创作语言、所处的时代等。从您的个人角度出发,您认为河原温对今天的艺术创作、对年轻一代,有怎样的现实影响?

A:这次展览对我而言,不只是一次策展经验,更是一种重新认识他的过程。我们过去理解他,大多是从艺术史、概念和结构出发。但这次,我们深入挖掘他的材料,重构他的创作方式,重新触摸他作为一个“人”的存在。我忽然感到,他不是一个被封存进历史的艺术家,而是以非常鲜活的方式,重新回到了我们的生活中。

河原温所建立的系统,是他个人生命与世界的和解方式。我们展示的不只是他的作品,而是他如何以最简洁、最自律、最安静的方式,把生活过成了一种思想。他不是通过情绪化的姿态去表达“我是谁”,而是通过每天重复的动作,建构一个完整的世界。

我特别希望观众能感受到这一点。为此,我们在每个展厅的空间感、节奏、光线、动线设计上都做了非常细致的安排。我们不是要制造“沉浸感”那样的消费体验,而是要让观众进入一种与作品共处的状态——一种亲密的、带有呼吸感的在场经验。这也是我想传达的:观念艺术之所以重要,不是因为它有一个“观念”,而是因为它打破了生活与艺术的边界。河原温用一种极其细腻、低调、甚至沉默的方式,把这种"打破"落实在最日常的细节中。当你真正意识到这种行动的重量,它已深深嵌入你生活的某个时刻,不再仅仅是作为一件“作品”被观看,而是成为贴近生活、贴近身体、贴近日常的诗性体验——一种穿透具体文化、直指人类根本经验的能力。

所以我想说,这次展览让我真正感到快乐。我在其中重新找回了一种单纯而深刻的喜悦,像一个观众那样,而非一个策展人。这是河原温带给我们的礼物——让我们在一个动荡、嘈杂、急速的信息世界中,重新感受什么是“活着”,什么是“存在”。

参考文献:

[1] Daniel Buren,“A Moment's Footprint”,载于《Guggenheim On Kawara: Silence》展览文集,2015年,纽约古根海姆美术馆。