UCCA陶美术馆建筑外观

文_林霖

宜兴是紫砂的发源地,这是一种中国特有的制陶工艺。该工艺产生于宋元,成熟于明代,迄今已有 600年以上的历史。2024年10月,选址落户宜兴丁蜀镇的UCCA陶美术馆正式开馆,美术馆的设计出自隈研吾建筑都市设计事务所手笔,建筑外观如同连绵起伏的蜀山,而建筑外墙则是手工烧制的陶板组成,整体风格呼应了宜兴本土自然山川与文化风俗的特色。据说,这也是隈研吾首次在设计中大规模使用陶土作为主要材料。

如此可见,陶美术馆的“在地性”还是非常明确的,尤其是选择这一并非北上广这些大城市以及艺术中心区域,那么就要求美术馆本身的定位和展览策划要有清晰的诉求以及是否与具有当地社群的集群效应等。

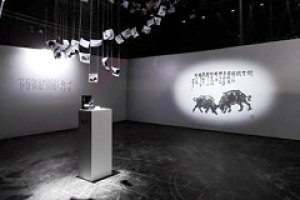

“制陶女将火高高举起”展览现场,UCCA陶美术馆,2025

2025年3月的新展“制陶女将火高高举起”,从主题看显然是点题陶美术馆的在地特色,叙事切入点是谈及“制陶”工艺,并在此基础上将陶引申为文学隐喻上的表达,如“容器”“技术哲学”“女性主体性”等。展览邀请的11位参展艺术家皆为女性,但每个人的叙事视角切入点皆有不同,包括所使用的媒介也不局限于陶土本身,而是将之作为创作议题阐述各自生命中的“空间”与“容器”;策展人的用意又在于将陶器这一物质——“被塑造的容器”转译为“举火的创造者”;正如历史画卷不仅是宏观架构的徐徐展开,也是由每一个曾经鲜活、饱满的个人与源远流传的地方叙事共构的。

“制陶女将火高高举起”展览现场,UCCA陶美术馆,2025

人类的制陶史可上溯至新石器时代。而艺术(Arte)曾经是柏拉图口中映射在幽暗洞穴内壁上的烛光那般虚妄;也曾是人类文明曙光时代的末流工匠雕虫之技;后来,艺术逐渐成为有志之士挥舞刺破中世纪黑暗禁锢的一道利剑,从此荣耀加身、身披“光晕”(aura)高居庙堂。工艺也一度成为现代工业文明以来抵抗机械化和工业化的最后的守望。

然而,时间渐进叙事是基于艺术史的演绎,无论是螺旋式递增还是自由发展,似乎还是忽略掉了作为个体的特性和事态发展的随机性。因此,如今我们的叙事应抽离出宏达历史架构的主流叙事,目光所及不仅仅是历史传承与文明的演变,还有基于现代性、当代性之下尤为凸显的主体问题和价值问题。作为行业的创作者与实践者,更多关注的应是内部工作的方法、对可行空间的思考以及投射在艺术作品上的社会语境、文化价值和个体观念如何具象于作品的表达。

“制陶女将火高高举起”展览现场,UCCA陶美术馆,2025

陶美术馆此次展览提出的议题正是基于以上三条路径。策展前言提到路易斯·芒福德在 20世纪 60年代提出“技术即容器”的观点,这是一个极有探讨价值并有着广延性的观点。在芒福德看来,与工具和武器不同,“容器技术”是经常被忽视的一种技术形式。“对于妇女而言,柔软的内在器官是她生命的中心,……在母系氏族社会,新石器时代已经是一个拥有‘容器’工具的显赫时代:除了沟渠、村庄这些巨大的‘容器’以外,这个时代还有石器、陶器、花瓶、广口瓶、缸、蓄水池、箱柜、谷仓、壳仓、房子等等这样一些‘容器’。但是这一时代所具有的独特性和显著性却被现代那些过分强调机械意义上的科技进步的学者们忽视了。”在芒福德看来那里,工具、武器和机器都是男性文化的符号,“容器”则显示出女性文化符号的特征,是有机体和生物学意义上的繁殖则是女性文化的代表。

“制陶女将火高高举起”展览现场,UCCA陶美术馆,2025

提出“容器型技术”/“技术即容器”这一观点的大背景是科技与文明的关系,芒福德将“前科技时代”称为水和木头的综合体,将“旧科技时代”称为煤和铁的综合体,将“新科技时代”称为电力和合金的综合体。限于时代,芒福德当然不知道进入21世纪后的“未来科技”时代已经进入硅、集成电路、量子、光子、光纤的综合体。这便要提到尚·布尔乔亚的观点——“手势”——曾经依靠双手劳作的“手势”变为以操控为核心的“手势”。曾经,我们制作一件器具是需要整个身体的劳作与投入,而随着技术的发展,这些“劳作”都被抽象化了,我们逐渐看不到“劳作”本身,“手势”的氛围也消逝。于是,物也成为一种形式上的“空洞”容器。当然,新时期的技术依然仰赖于人类智慧的产出与操控,外在的一些行为也已专项内在的心智化活动,于是乎,物的产出就成了某种心里投射、现代神话(罗兰·巴特语),这就是后现代主义以来艺术所负担的语言功能指向,也是后现代以来艺术创作的旨归。

“制陶女将火高高举起”展览现场,UCCA陶美术馆,2025

尚·布尔乔亚在《物体系》里有过先见之明,他认为技术以其自身的不断演进,有一天会达到“完美的”模仿(Mimesis),而以一个人工制造的智性世界取代自然世界。同时他也转引了路易斯·芒福德在《技术与文明》中的观点:“机械会导致消除人的功能,使得人接近麻木。”面对功能物,人会变得失去功能、不理性、主观,变成一个空洞的形式。

于是,当代艺术的努力就在于某种抵抗,抵抗机械化、程式化、威权化。因此,对物质手工的执着,对材料的敏锐和重组空间的尝试,都是一种不至于让人成为“空洞的容器”的尝试。这也是展览表象层面是“因地制宜”的命题作文,实际还是在探讨一个手工艺、物质、存在空间和人类内在情绪的古老又弥新的议题。同时,当代性对于我们而言,意味着我们共同面临着一些问题和当务之急,一种至关重要的流通,也是我们每一个人的存在之锥。

张移北,《钢盔》,2024,青铜、铝、防火砂和拾得物,由艺术家和Bank画廊提供。图片由艺术家提供。

如艺术家张移北的作品一直以来都是探索自然界不同生物所演化的防御机制的延展性议题,越是柔软的生物其躯壳越是坚硬,这种自然界的坚硬与柔软的碰撞令她着迷。作品《钢盔》中,满身是刺的仙人掌球并没有埋在沙子里,而是被放置于金属制作的贝壳内,硬碰硬的张力将“防御”这一词上升到一种暴力冲突的隐喻范畴。同样的辩证性冲突也出现在陈安琦的《娩》,用高跟鞋组成盆骨这一女性生育器官的形象,高跟鞋是让女性更为自信的时尚单品,但长期穿高跟鞋会给身体带来各种疼痛,无益于一种社会规训对女性的隐形偏见。

陈安琦,《娩》,2018,瓷土。图片由艺术家提供。

而关于身份与地缘的探讨也是当代艺术的常见议题。费亦宁从女性身体出发,涉及“更年期”这一长期被误解和嫌弃的女性人生必经阶段,她以蓬勃盛开的植物造型作为陶瓷部件“嫁接”于同一茎秆,这些植物原型是琉璃莴苣、斗篷草、亚麻等,皆可用于缓解女性更年期不适症状。而“嫁接”后的形态显得扭曲又奇异,就如同历经沧桑之后回溯来时之路,这份记忆究竟是本初,还是有了取舍乃至篡改?如此,我们的语言是否也可以作为一种“容器”,容纳微观的记忆与一代人的经验?

费亦宁,《未及时了解的事(琉璃苣,斗篷草,亚麻)》,2024 ,釉面陶器、不锈钢和苎麻,由艺术家和蜂巢当代艺术中心提供。图片由艺术家提供。

阮家仪的作品聚焦香港百年发展的地域历史,无论是直观的航海术语“Land ho!”(前方靠岸!)还是如旋转木马灯一般光怪陆离的投影,其“真身”都是朴素如塑料玩具、小商品等,却搭建出了宏伟的城市景观。观看立场在于叙事视角的局内外之差。

阮家仪,《登录何处》,2023,瓷器、1910至1970年代“香港包装”茶叶盒、1950至1980年代“香港制造”塑料制品、1980至1990年代“中国制造”塑料制品、马达、齿轮和LED灯。图片由艺术家提供。

刘慧德的作品则糅合了一些想象中的景观,现场作品《望月者》是一组如小型剧场般的装置作品,陶瓷、钢链、釉,外观上极度抽象化,但从工艺和制造角度看又充满着手工捏塑的痕迹。链条上的小手是具象的,但如同太湖石般的雕塑却隐喻了家庭——《望月者》的灵感正是来自艺术家某一次抬头看见满月的经历,她认为是已故母亲的某种显现。而《猫咪充电觉》这一有点鬼马的作品名是陶土雕塑与声音装置的综合作品,其声音来自刘慧德探望在临终护理机构的母亲时所录下的实地声音,混杂了机器声、人声,还有来自她的家乡澳门的田野录音。于是,作品也不再局限于物理的实体,更是一种多重感官以及多维度时空的连接。

刘慧德,《冰柱火焰瓶》,2024,釉面陶瓷。图片由艺术家提供。

同样探索空间的作品见诸于卡琳·桑德(Karin Sander)的《墙面作品120×120》,这是一件很容易错过的作品——如果不是作品前面有一米线的话。它一块经过打磨的墙体,当你望向这片白色,你看到的只有你自己和你背后的空间和隔壁的作品。艺术家的用意是在于“去除材料、删减空间”,卡琳·桑德没有向展览空间增加任何材料,而是剥离了这块墙面表层约十分之一毫米后的油漆,并在裸露区域用砂纸打磨至光滑发亮。艺术家借此引导观众关注博物馆和美术馆暗含的权力,这些权力影响了最终作品被如何展现以及观众的观看路径。结本次展览关于陶瓷与容器的议题,或许能引发关于“空无”的思考,并让人意识到展览空间本身亦是一种艺术的“容器”。

尧波、孟阳阳、阿琳·舍切特(Arlene Shechet)、津田久美惠则更多关注材料本身的特性,以及艺术家创作中与材料的关系、相处方式等。

尧波,《物自体:开》《物自体:合》《物自体:立》《物自体:破》,2024,薄胎柴烧。图片由艺术家提供。

尧波的创作一直在突破传统陶瓷艺术家的定义,她将烧窑过程视为一种构建社群的方式。如展览中放映的一段小纪录片呈现了她烧制薄胎柴烧的实践过程,由此而知她寄寓作品应承载时间的积淀和情感纽带的牵连,这种基于工艺劳作和人类协同分工的生活方式依然值得回归。尧波的作品,无疑是对“容器型技术”的一则极佳实践阐释。

孟阳阳,《悬珠》,2024,布面综合材料与矿物颜料。图片由艺术家提供。

孟阳阳近两年的架上作品一直尝试将不同的矿物材料与油画颜料融合,突破一种“平面”的空间关系,于是,一方画布成了一方山川自然的天地。阿琳·舍切特的《山丘是活着的》是通过不断尝试不同的陶瓷釉料和烧制技法之后的组合与并置,我们看到同一物质的不同呈现态,无论是质地还是形状,都充满了无限的延展性。其作品标题引用自1959年音乐剧《音乐之声》的主题曲歌词,让人联想到这些并置材料实则不可融合性以及生硬的“融合”(并不是每一种融合都是和平进行的,或者是和谐共存的)。津田久美惠则放弃了精确的控温,转而让火焰、落灰与陶坯自主对话;她还擅长将不同的日常物品以超日常的方式组合,并根据不同的展览空间及其环境调整作品的底色。艺术家充满想象力的表达将寻常材料赋予诗意,是难得的类似于冥想的作品。

阿琳 · 舍切特,《山丘是活着的》,2023,釉面陶瓷、涂染硬木和钢材。图片由艺术家提供。

依后现代的哲学逻辑,艺术的表达不只传递了创作者个人的情感与意念,也暗示着其“生命空间(life space)”——呈现一个人的过去、现在、未来,及依此时间线为轴心所延展的空间;空间内不是只有自我,还有与他人的互动、他人的影响的反馈。这一理论拓展了一种对技术、文化和城市的生态学视角。由此,群展的意义在于“群星”式共构主议题,并能邀请观众走入作品的情境并反观自身的记忆、经验与情感的波动。

如是,我们再回到陶美术馆的“制陶女将火高高举起”,显然议题不止于展览议题的技术史、文化史和观念史;而展览最终呈现的作品或许只是这一议题的引子,有些话语言尽于此、未尽其详,是个遗憾,也是对未来更多元生态的期待。(图片提供:UCCA陶美术馆)

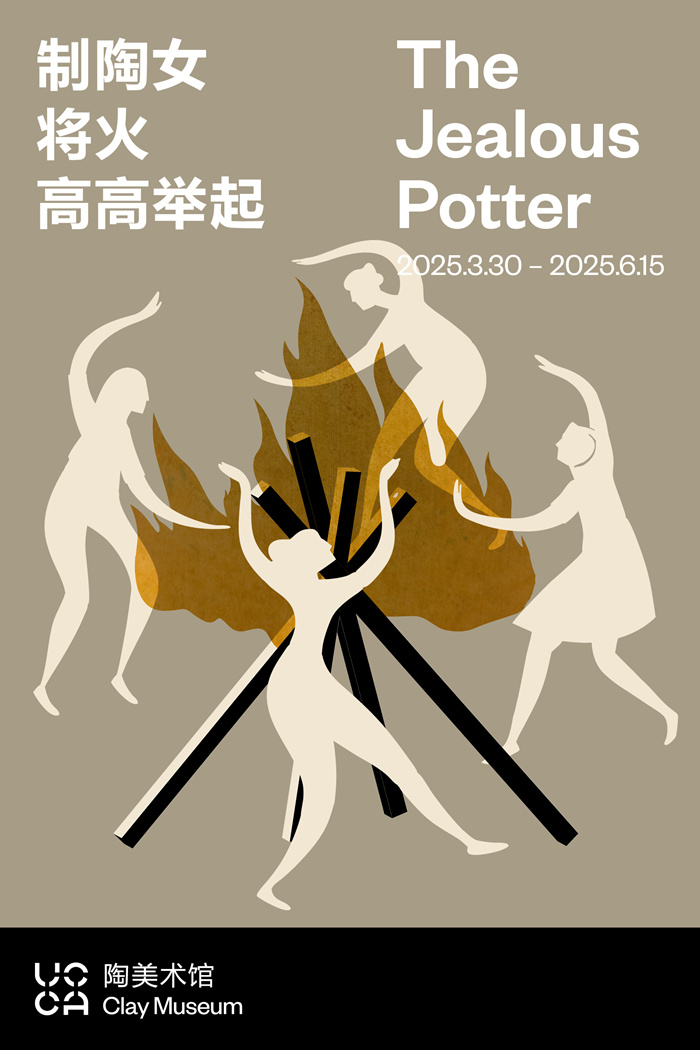

展览海报