上海金臣亦飞鸣美术馆外景

文_林霖

2025年是陈逸飞先生逝世20周年。陈逸飞与上海这座城市关系的重要性不言而喻,上海城市精神中的“海纳百川、大气谦和”也是陈逸飞艺术生涯的写照。不仅对于上海,陈逸飞也是中国当代文化的重要符号之一。一段为人津津乐道的故事是:陈逸飞的一幅描绘周庄古镇双桥美景的作品《故乡的回忆》,被美国西方石油公司董事长阿曼德·哈默(哈默画廊也是陈逸飞到美国后合作的画廊)购买。1984年11月,阿曼德·哈默访华,将这幅画赠送给邓小平同志,从此周庄名扬天下,而陈逸飞的油画也被视为具有中西方桥梁意义的文化名片。

关于陈逸飞,有太多的故事和光晕。今天我们纪念陈逸飞,是纪念什么?借由此番上海金臣亦飞鸣美术馆为纪念陈逸飞逝世二十周年暨诞辰八十周年举办的“致敬逸飞”画展,我们再一次将目光聚焦于这位已在艺术史上留下坐标的艺术家,去了解其油画盛名之下为人所忽视的珍贵的思想火花与先锋精神。

“致敬逸飞”展览现场,上海金臣亦飞鸣美术馆

一次群体性的跨时空致敬

“致敬逸飞——纪念陈逸飞逝世二十周年”展览邀请到56位画家以他们的作品共同致敬陈逸飞,涵盖老、中、青三代海派画家;他们中有陈逸飞曾经的同学、同事,其中有一些与陈逸飞有着相似的成长经历,还有一些是活跃于当今上海美术界的领军人物、院校领导以及青年艺术家。作品的时间跨度也从20世纪70年代一直到2025年。其中年代最早的作品是邱瑞敏在1975年的两幅人物素描,邱瑞敏与陈逸飞是上海美专的同学,这次展出的是两人当时一起采风的素描作品。而当年与陈逸飞共同创作《占领总统府》《开路先锋》的魏景山,此次则拿出2023年的新作《地铁里的年轻人》,让人惊喜,感叹不竭的创作力如此生动。

“致敬逸飞”展览现场,上海金臣亦飞鸣美术馆

陈逸飞此次有四幅水乡作品展出,分别为创作于1983年的《清晨》《后花园》《悠悠小船》,以及创作于1984年的《宁静的傍晚》。《后花园》看似简单,描绘的是古镇民宅的一堵砖墙和一排盆栽绿植,却是陈逸飞耗时最久、耗费心力最多的一幅。这不仅仅是指油画的技法,也恰恰说明了陈逸飞的朴素初心——一草一木、一砖一瓦,皆有灵性。

与陈逸飞作品左右毗邻的,是夏葆元、魏景山的作品。他们曾同为上海美专的学生,又曾先后进入上海油画雕塑院工作,被称为“上海油画三剑客”。

“致敬逸飞”画展现场,中间四幅为陈逸飞作品

值得一提的是,陈逸飞的四件作品在展陈上并没有特别凸出,也没有为之搭建专门的展位。这番用意其实也符合陈逸飞的为人——他不是一个人在行走。在他的身后,是一群人,也是一个时代,而他也正是从这些人中走出来的。

当历史宏大叙事的架构撑起星辰大海之时,不能忽视的是每一次浪潮的拍打、每一波涟漪的激荡、每一次水花的飞溅背后,鲜活的、独立的、有血有肉的人。因此,这场群体致敬的画展,无异于也是一代人的心声再起。若有心聆听每一位参展艺术家眼中的陈逸飞的印象与故事,亦可以书写一部时代人物纪录片。

观众观看陈逸飞画作

陈逸飞的弟弟、“致敬逸飞”展览总策划、著名画家陈逸鸣说,这次展览的策划源自他的一个“灵感”,迅速得到了同行老友的大力支持,从展览提出到落地前后一共二十来天,并且在展览正式开幕前的一个星期就完成布展。如此高的效率源自大家内心对陈逸飞的致敬与缅怀之情,亦可见陈逸飞的影响依然深远。陈逸鸣也希望通过这样的一个展览能进一步作学术建构与梳理,希望更多专业人士,能理解陈逸飞的思想、看到画面以外的更多内容。

不负昭华的青年时代

青年时代是一个人最重要的人生阶段,人生观和价值观均在这一关键阶段形成。相比童年时代的记忆的飘渺和被引导的成长之路,青年时代播下的种子更具有主观能动性,且往往会伴随人的一生。

青年时代的陈逸飞留下了《黄河颂》(1972年)、《占领总统府》(1977年,与魏景山合作)等红色题材的油画作品,被公认为中国美术史的里程碑式作品。正是在青年阶段,陈逸飞找到了自己的风格,即英雄主义、浪漫主义与中国本土历史观、社会观相融合的艺术特点。

观众观看“致敬逸飞”展览作品

早年上海美专的求学经历为陈逸飞打下了扎实的绘画基础。那一段时间陈逸飞受现实主义绘画的影响,在技法表现上追求鸿篇巨制和荡气回肠,和后来《海上旧梦》系列和水乡系列有着显著的差异。但正如陈逸鸣所说:“在上世纪60年代到80年代我哥哥出国之前,这20年的成长经历对陈逸飞是决定性的、至关重要的;如果没有这20年,就没有后来出国的陈逸飞,也没有从美国回来的陈逸飞,也没有搞‘大美术’‘大视觉’的陈逸飞,更谈不上他现在的地位。”据悉,陈逸鸣正接近编著完成《陈逸飞——他的青年时代》画册,将对这一时期展开学术梳理与文献记录,画册预计年内出版。

陈逸飞的青年时代正逢中国社会主义建设的关键时期,知识分子响应国家号召纷纷走入工厂、乡村,去工作、生产、劳动,要在社会现场和群众之间创作。因此,虽然陈逸飞的艺术有精湛的技巧、唯美的氛围、绝代佳人,但都非常真实、有蓬勃的生命和烟火气。他的画面是“暖”的,并不是精英艺术的高高在上和故弄玄虚。这一点对我们当下的当代现实主义和主题艺术创作来说依然有启发。

观众观看“致敬逸飞”展览作品

1979年的《踱步》则以史诗般波澜壮阔的视角展现中国近代以来徐徐展开的历史画卷,画家自己的背影站在画面的焦点中心,低头回望,是沉重,是沧桑。这幅画不仅以蒙太奇的方式打破时空维度的现实,也启引了中国写实油画一个新的观看与叙事方式。当时正值中国社会从特殊时期复苏、思想界逐步开始活跃的节点。陈逸飞在这幅画中的创新与先锋之处在于首次将个人记忆与民族历史并置,并消弭了传统自画像的自我展示功能,转而强调一种“匿名性”的观察者身份,开启“在场”与“缺席”的历史辨证。尤其是也邀请观众的目光注视,共构了艺术作品的话语叙事体系。

在20世纪80年代前往美国之后,陈逸飞的艺术之路并没有停止,力求在海纳百川的基础上做到风格的突破。这段时期,陈逸飞如海绵汲水般吸取欧洲古典绘画和现代主义绘画的养分,尤其是非常欣赏包豪斯的理念(当时的美国其实也是受欧洲文化艺术的影响颇深,尤其是美国的新贵阶层非常迷恋欧洲绘画和古典艺术)。这让陈逸飞渐渐打开了视野,不再只局限于绘画本身,艺术也涉猎设计、公共艺术、影像、视觉、电影……艺术,实则是一个人的独立人格、自由精神与思想追求的体现。归国之后,陈逸飞“精力充沛”地搞设计、拍电影、开公司……这一切都是源自于他的美学理想,亦即他后来提出的“大美术”“大视觉”理念。

“致敬逸飞”展览现场,上海金臣亦飞鸣美术馆

游走东西 回归故土 自我超越

今天很多人提到陈逸飞的油画,依然无法绕开其作品曾屡在拍卖市场创造天价的话题。当然,也正是因为市场神话,催生了“陈逸飞现象”。作为第一个在拍卖中超过百万元的中国油画家,陈逸飞无疑是中国油画“商品化”的标志性人物。1991年,佳士得在中国香港首次推出中国油画专场,在这场拍卖会中,陈逸飞的《浔阳遗韵》最高价,以137万港元创下了当时中国油画的市场记录。

陈逸飞是最早被国际艺术界认可的中国当代油画家之一,但被西方主流艺术界认可并不是陈逸飞的最终追求。在回归故土后,陈逸飞依然在创作精进。比如,他继续进行的《周庄》系列、《海上旧梦》系列。也正是《海上旧梦》,让陈逸飞以自己的视角触碰到老上海的灵魂,而不再纯粹只是展现娴熟西方古典油画技巧的画家。画面中的元素不仅是历史符号,更是“上海人”精神密码的载体。他通过电影与绘画的双重媒介,将“十里洋场”的浮华升华为一种文化自觉,为上海的城市叙事提供了美学范式。

“致敬逸飞”展览现场,上海金臣亦飞鸣美术馆

大美术、大视觉——一种城市的理想主义

陈逸飞先生虽然已离开我们二十年,但他在近三十年前提出的“大美术”“大视觉”的理念在今天看来依旧富有启示意义。陈逸鸣用“自由、创新、多元”概括了陈逸飞的思想理念和艺术实践。陈逸飞的理念并不是凭空诞生的口号,而是基于其自身多年的实践而来。他自己纵横多领域跨界,也正是对“大美术”之“大”的最佳诠释。

陈逸飞不仅仅是一位艺术家,也是一位当代的美学家。他曾对城市美学提出过建议,认为我们的城市公共艺术不够美,街道还不够整洁……一个对美有着严苛要求的唯美者,同时也是一位理想主义者,有着一份社会责任心,而并不是囿于自身唯美主义的“安全岛”。在陈逸飞先生的身上充满了现代性精神。

“致敬逸飞”展览现场,上海金臣亦飞鸣美术馆

海派文化,如何走向未来?上海当前正在大力推动海派文化的当代叙事建构。而当代海派的构建实质是在探索一种新的现代性方案,以地域文化基因为基地,构建既能保持文化主体性又可进行全球流通的艺术语言系统;可以说,当代海派正在尝试构建一种“继往”意义上的江南文人精神与“开来”意义上的全球化消费景观的辩证对话体系。正是无数多层面、多样态的“现代性”构筑了人类文明的基业。那么,陈逸飞作为这一阶段的一个“样本”,其“大美术”的学术思想价值和敢于创新的先锋性还远未得到应有的重视。基于此,本次展览或可作为一个引子,让更多的人重新看待陈逸飞的艺术成就及其思想对今天的启示意义。

斯人已逝,而艺术长存。思想的光芒亦如暗夜星光,穿透历史的漫漫长夜。

“致敬逸飞”展览海报,上海金臣亦飞鸣美术馆

部分展出作品:

陈逸飞 后花园 1983 布面油画 76.5x107cm

陈逸飞 宁静的傍晚 1984 布面油画 96.5x96.5cm

陈逸飞 清晨 1983 布面油画 91.5x102cm

陈逸飞 悠悠小船 1983 布面油画 76x56cm

陈逸鸣 外滩风云 2024 纸板综合材料 139x258cm

王劼音 云岩萧寺 2018年 布面油画 104x104cm

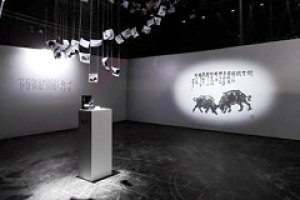

魏景山 藏女 2016 布面油画 150x160cm

夏葆元 西部少数民族之一,黔东南 布面油画 110x110cm

金纪发 瓶花系列01春之歌 1992 布面油画 60x58cm

王永强 塔吉克新娘 1993 布面油画 120x75cm

胡项城 依然 X 3748 2017-2021 综合材料 136x85cm

俞晓夫 白房 2024 布面油画 60x80cm

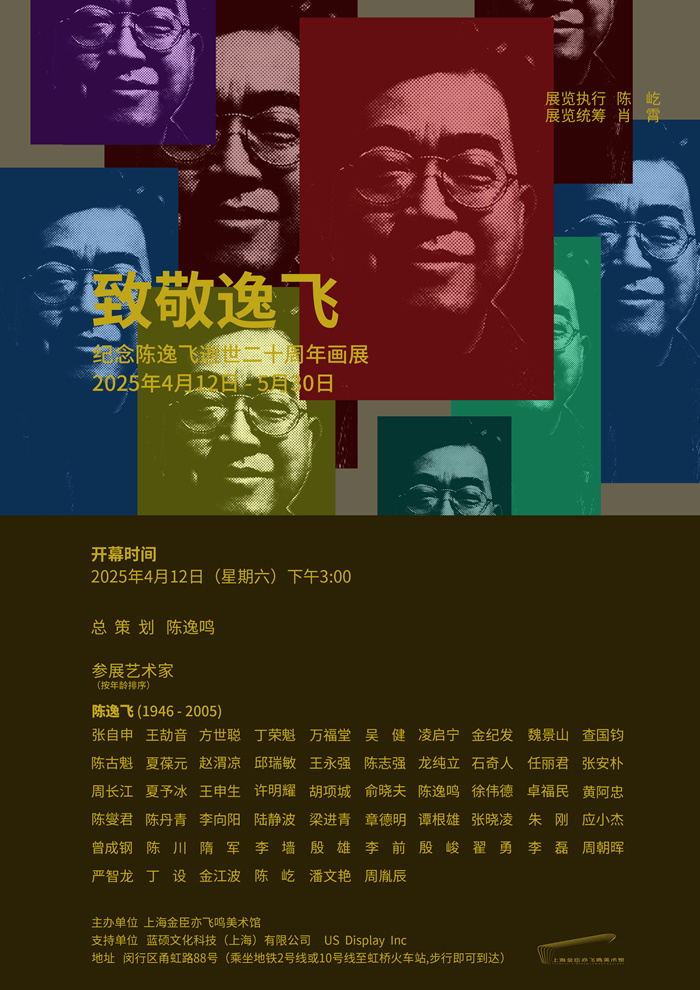

“致敬逸飞 —纪念陈逸飞逝世二十周年”展览海报

展览主题:致敬逸飞 —纪念陈逸飞逝世二十周年

展览日期:2025年4月12日~5月30日

展览开幕:2025年4月12日 15:00

总 策 划:陈逸鸣

展览执行:陈 屹

展览统筹:肖 霄

主办单位:上海金臣亦飞鸣美术馆

支持单位:蓝硕文化科技(上海)有限公司、US Display Inc

展览地址:上海市闵行区甬虹路88号

参展艺术家(按年龄排序)

陈逸飞(1946~2005)

张自申、王劼音、方世聪、丁荣魁、万福堂、吴 健、凌启宁、

金纪发、魏景山、查国钧、陈古魁、夏葆元、赵渭凉、邱瑞敏、

王永强、陈志强、龙纯立、石奇人、任丽君、张安朴、周长江、

夏予冰、王申生、许明耀、胡项城、俞晓夫、陈逸鸣、徐伟德、

卓福民、黄阿忠、陈燮君、陈丹青、李向阳、陆静波、梁进青、

章德明、谭根雄、张晓凌、朱 刚、应小杰、曾成钢、陈 川、

隋 军、李 墙、殷 雄、李 前、殷 峻、翟 勇、李 磊、

周朝晖、严智龙、丁 设、金江波、陈 屹、潘文艳、周胤辰