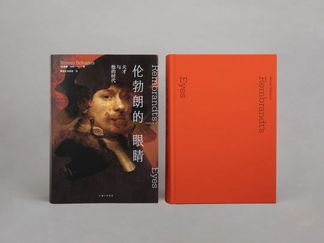

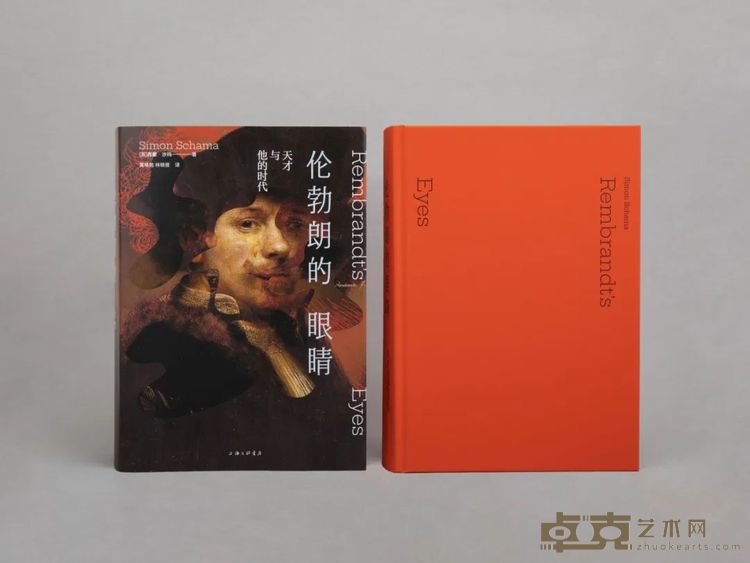

《伦勃朗的眼睛:天才与他的时代》

[英]西蒙·沙玛/著,黄格勉、林晓筱/译

理想国出品,上海三联书店出版

2024年5月

撰文 张宇凌

编辑 杨曜

由历史学者西蒙·沙玛(Simon Schama)所著的《伦勃朗的眼睛:天才与他的时代》出版于1999年,它是继1987年问世的《富庶的窘境:黄金时代荷兰文化解析》之后另一部与荷兰文化相关的大部头经典,全书中译本972页。在今天,任何读者在第一眼看到这本厚重的书时都难免产生敬畏逃避之心。幸好,作者西蒙·沙玛是“无趣”的一位强大敌人,这常常通过他选择的篇幅尺度得以体现。“无趣”在一次小型战斗中,比如一篇专栏杂文,很容易被歼灭,而它却在大型战役里颇具威慑力,因为随着时间和篇幅的增长它也可能趁着每一个松懈的缝隙疯长。通过《伦勃朗的眼睛:天才与他的时代》这部书,我们可以看到西蒙·沙玛在严肃的历史写作中总能引人入胜的一些秘诀。

这个秘诀不在书名上,也不在书籍的物理性气质上。它们甚至从第一眼就制造了一些相反的效果:比如“伦勃朗”这个已经造访了无数个图书馆的名字,比如“天才”这个已经被艺术史学家们毁掉的说法,也是一个互联网时代招来乱箭的老靶子……这些东西,都过滤掉了怀着标签式成见的人。正因为有了这些东西的铺垫,一进入沙玛创造的伦勃朗的世界,你才会收获反转和惊喜。沙玛自己承认,他从来不是从一个权威的“鉴赏家”角度发言,而是作为一个“真正投入的观者”。这样真正的投入应该是沙玛取得胜利的质朴基础,也是伦勃朗作为天才大师的质朴基础,更是沙玛选择伦勃朗作为题材此举昭示的共同价值观基础。投入引起我们的直接视效,就是全身的和沉浸的。不论是沙玛观看伦勃朗的作品,还是伦勃朗观看他眼中的世界,或是他们二人观看人类过往的经典,其共同价值观的基础都在于:“在整个职业生涯中,相较于在人中找神,伦勃朗对在神中找人更感兴趣。”

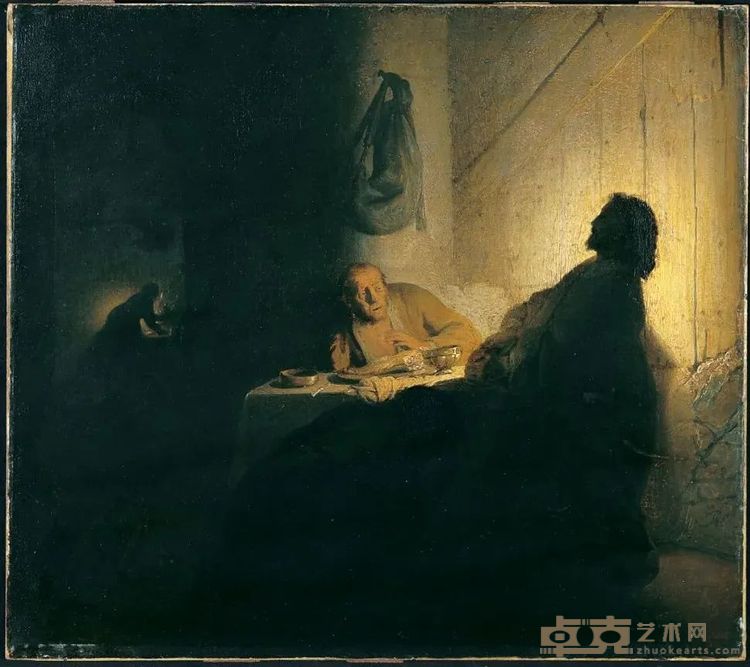

伦勃朗,《以马忤斯的晚餐》,约1628年,木板裱贴纸上油画,藏于巴黎雅克马尔-安德烈博物馆,见书第323页

在书中,你还会继续看到这样的话,仿佛沙玛不断地跟伦勃朗跳起来击拳相和——这两个人其实不仅是轻轻握手的类型,虽然他们给人的刻板印象一定是那样的。随着书中渐渐地体现出伦勃朗是如何摆脱了古典范式中的“光滑”“优雅”和“完成度”,沙玛也开始慢慢展现出他对传统传记、艺术史、艺术批评甚至历史写作的叛逆,这尤其突出地反映在对作品的一张张细读的过程中。这里选取一条象征性线索来体现这个过程:这本书取材浩繁,精雕细琢地展现了“糙”在绘画史上的演变和意义。

在伦勃朗的时代,圣经题材绘画仍旧是最重要的绘画内容,而每个题材中都有无穷尽的前辈大师的范例。伦勃朗的天才之处就体现在对于这些命题作业中的传统范式每一次的颠覆之中,无论是绘画构图、技巧还是语言本身。比如,他在《以马忤斯的晚餐》(1628年)中把耶稣基督塑造成一个随时会消逝的飘忽的影子。沙玛则基于这幅画首次发出了对伦勃朗被时人诟病的“粗糙”风格的洞见:“……它干净利落地超越了任何形式上的影响,最终进入了一个由画家自己创造的领域。因为粗略完成的,看起来不完整的作品,与任何表面上的成品相比,更能调动起观者的各种机能,让他们参与到画作中来。仿佛伦勃朗选择了迫切的眼睛,而拒绝光滑的画笔。”这种对粗糙的理解随着伦勃朗年岁增加而更加醇厚和前卫,沙玛对相应作品的描述更显细节的分量和其文字的精辟。

伦勃朗,《圣司提反被处以石刑》,1625年,木板油画,藏于里昂美术馆,见书第292页

首先,“糙”来自于伦勃朗对古典主义的疏离,他的疏离是“哲学性”的而非“历史性”的,因为伦勃朗热爱具体的古典传统:大师、古董,故事传说……但是他从哲学根基上是要深入不完美不理想的人性,而不是要塑造完美理想的神性,所以他的绘画有“报告文学”式的直白和拉平“圣人”和“普通罪人”的企图。他曾在19岁的时候就把自己的形象植入《圣司提反被处以石刑》(1625年)的场景,让自己同时成为“圣人”“罪人”和“旁观者”。这一举动也首先让自己的身份和形象包括了“糙”,让艺术家成为普通人,不再有古典理想形象中的清晰、明亮、优雅、坚固,而是有了普通人的复杂、丰富、矛盾、阴影和变化。

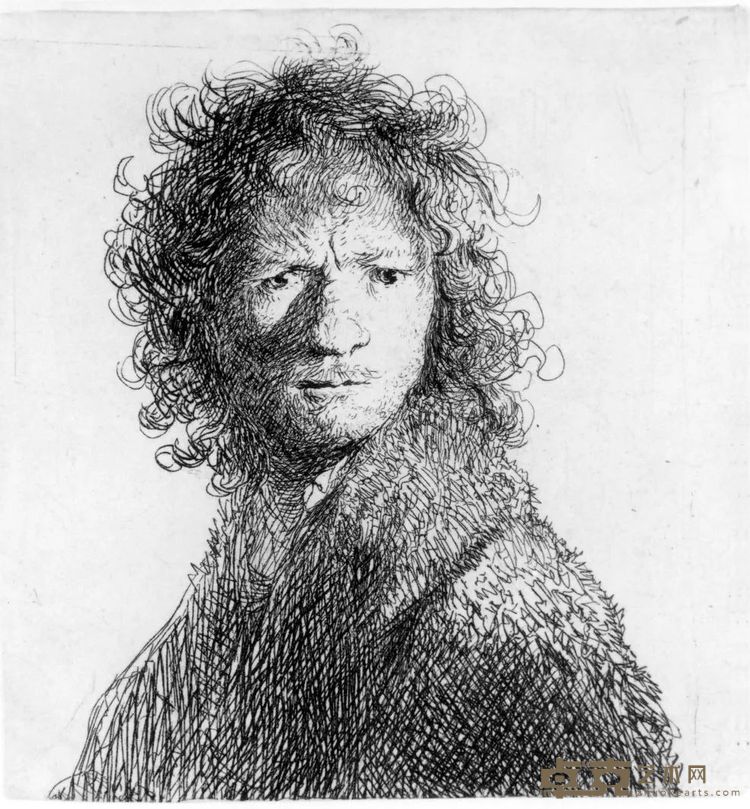

配图从左至右、从上至下分别是:伦勃朗,《不戴帽子、有白领子的自画像》,1629年,蚀刻版画,藏于伦勃朗故居博物馆,见书第382页;伦勃朗,《皱眉的自画像》,1630年;伦勃朗,《睁大眼睛、头戴帽子的自画像》,1630年,蚀刻版画,藏于伦勃朗故居博物馆,见书第383页;伦勃朗,《身体前倾的自画像》,约1630年,蚀刻版画,藏于荷兰国立博物馆,见书第383页;伦勃朗,《头戴椭圆包边毛毡帽的自画像》,约1629年,蚀刻版画,藏于伦勃朗故居博物馆,见书第383页

而后,“糙”并非源于构思欠妥或者技法低下,因为伦勃朗其实是一个相当缜密的思考者,也是一个描绘精密细节的高手。从精神性上,他重视用“内部视力”来探求黑暗中的光,用戏剧性来表现人性。沙玛对这方面的精彩论述首先是关于伦勃朗的自画像系列,他认为伦勃朗的自画像都是化妆,而且不是完美精致的妆,是“豪迈潇洒”的,如同“小小绘画风暴”,自他之后,“在梵·高之前,这种程度的狂放不羁将不会重现”。“而伦勃朗的面孔无论怎么化妆,显然还是透着所有凡人肉体都会有的恶作剧感和轻蔑感。伦勃朗的脸与丢勒的神秘客观的幻影不同,与鲁本斯在大批量发行的版画中精心编辑的一般人文主义贵族不同。它是橡胶做的,而不是木头做的:具有小丑般的灵活性……一张就连其主人似乎也无法完全控制的脸。它表演,但很少迎合。”他认为伦勃朗“是一个戏剧家……他已经成了刻画困境的精打细算者,在点滴之间,而不是在整桶水中衡量着这种困境”;而“19世纪的作家把伦勃朗比作莎士比亚,将他视为记录人类自我欺骗的深刻的档案管理员的做法,是绝对正确的”。

伦勃朗,《犹太新娘:以撒与利百加》,约1662年,布面油画,藏于荷兰国立博物馆,见书第855页

到了晚年,这种“糙”就完全成为了伦勃朗超越时代的见证。他的晚年创作是某种奇迹,他的叛逆强度猛然增加而不是削弱,其创作的最后十年是他“最激进”的十年。他摆脱了同时代所有其余艺术家都在坚持的、描绘事物外表的“义务”,将绘画本身作为主题,开始在画布上用颜料尝试各种可能性,颜料和技法不再服务于整体的造型功能。沙玛认为,时人和同侪开始污蔑和轻视他,认为他的画“奇特得无可救药的同时,伦勃朗却在重新塑造绘画……他成了艺术的立法者”。对着他的晚期杰作《犹太新娘》,梵·高声称,如果他可以“在这幅画面前坐上十天,只吃一块干面包,即便献出我十年的生命我也愿意。”沙玛的解读则是“一个新的绘画世界在粗糙的画布上展开——在这个世界里,颜料和题材共同构成了画作:颜料似乎被赋予了生命力。颜料除了本身以外,什么也无法描述。……传统的艺术史术语中所谓的粗糙或者宽松的绘画,已经不足以描述伦勃朗最后几幅画的革命力量和富有远见的勇气。”

伦勃朗,《自画像》,1629年,木板油画,藏于慕尼黑老绘画陈列馆,见书第380页

让西蒙·沙玛的写作远离无聊的另一个武器则是他的文字力量和想象力。沙玛在写作中始终抱着“还原”这个谦卑的野心,他试图把首位让给“历史性”本身,试图将“当时”的一切可以被追溯到的细节全部囊括,这本身跟北方文艺复兴以来的尼德兰风格相似:事实细节繁复精确。他的写作和伦勃朗的绘画一样“对事物情感分量的感知本能是根深蒂固的”,在这方面他确实是一个“强迫性的囤积狂”。作者这种对细节的深情和强迫式的追索则导向了整本书中处处可见的微光:他可以看到画家对破损之处的偏爱;分析出伦勃朗如何用啮齿类动物的毛做成的最小画笔来描绘一块脱皮的墙砖;也可以写出一幅画像显得格外“英武”的原因——“迎接光线的是他的胸膛,而不是他的肚子”;或是在天使和雅戈的搏斗姿态里,看到“像情人一样急切……天使的左手果决地放在雅各的髋部,更确切地说是放在他的大腿凹陷处,即将把它掰脱臼”……虽然这种强迫症在描绘伦勃朗的老师、敌手和另一位天才鲁本斯的时候,在篇章安排上稍显脱节过度。即便把两位时代大师互为参照地写作是独具挑战性的选择,这部分内容可能更适合抽出来作为鲁本斯的一小册传记。

伦勃朗,《参孙与大利拉》,1628年,木板油画,柏林画廊,见书第338页

书的第七章《解剖阿姆斯特丹》中的第一节“五种感官下的城市”是一个经典的沙玛式还原范例。他从嗅、听、味、触、视五个感官的角度描绘了17世纪的阿姆斯特丹,用无尽的历史细节构筑了一个让读者化身伦勃朗本人的沉浸式环境。而读者在其中体会到的阅读快感是双重的,既有进入伦勃朗的身体直接开动感官的快乐,也有跟随文字滑翔般重构时空细节的快感。这种尝试,通常是检验历史作者功力的硬性条件,它一方面苛求的是放弃自我表达的耐心和对外部事实的投入,另一方面,作者又必须有大胆的想象力和脱俗的文学组合力。后一点常常被人忽视,认为历史写作中个体的想象力和文字能力并不重要,而但凡是有阅读经验的历史读者都会了解,那些令人难忘的大师之作,无一不在表面枯燥的数据以及资料之下,隐藏着想象力和文学的托举之翅。本书的译者之一黄格勉曾经表达,吸引他参与这项艰巨工作的重要原因,首先是作者超越传统艺术史写作方式;而更直接的原因就是西蒙·沙玛优美的文字。

回到“天才与他的时代”这一副标题上,这里深埋着作者整体的写作实践里的问题线索和立场。我们很难在这里辨析“天才”这种提法的来龙去脉,“对错”则更不是这里的探讨方向。但这个词在今天仍然制造着复杂的、光明和阴影交织的场域,以及生气勃勃的紧张感。那些仍然相信这个词的人,究竟相信的是什么?比如西蒙·沙玛们。这个问题笔者无法提供任何答案,仅有一个观察的路径:靠别的(技术、金钱、权力……)也可以成为时代大艺术家或是大作家,或者任何大X家,但没有天才,就无法成为天才,这或许是个可以作为起点的事实。