自画像 木板油彩 40.6x31cm 1942-1944年

在20世纪中国现代美术史上,“黑沙骆”这个名号对很多人来说或许略显陌生,但若提及天津美术学院的创建者,曾开创了兼具金石韵味与时代精神“篆草新风”的艺术家李骆公先生,美术界同仁定会肃然起敬。这位曾以“黑沙骆”为笔名确立了个人早期艺术声誉的艺术家,主张搞艺术要有“过河拆桥”的勇气,认为“艺术要有山岳般的重量,也要有骆驼般的韧性”。他以铁笔为中国传统艺术的现代化转型开辟了新的道路,也在中国现代美术史上留下了独特的个人印记。

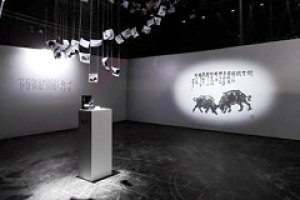

2025年4月9日,“铁笔撼山岳——李骆公艺术研究展”在北京画院美术馆开幕。展览精选李骆公先生120余件(套)艺术作品,以早期油画、交游篆刻、书法创作及晚期油画四大板块,系统呈现李骆公贯通中西、融汇古今的艺术探索之路。

展览现场

西潮澎湃,又一位从上海美专走出的艺术家

北京画院院长吴洪亮在展览前言中阐述了此次展览的策展思路。展览借由四个板块试图构成一个李骆公相对完整的艺术叙事:从西潮澎湃的早期油画,到金石铿锵的篆刻创作,再到重构新风的篆草书法,最终归于漓江的艺术沉思。重访李骆公的艺术疆域,不仅为追溯其独特的创作历程,更试图追问在全球化语境下,中国艺术的“破界”与“守魂”等诸多问题。

哈尔滨街景之一 1944年 44.5×35cm 木板油彩

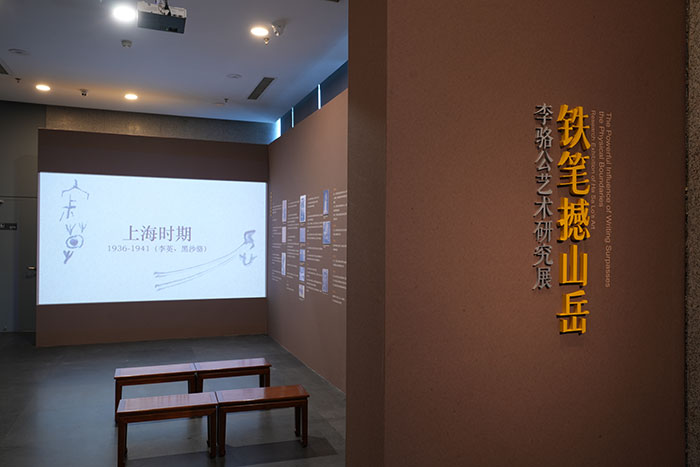

展览一层展厅展出李骆公早年油画作品,包含人物画和风景画。这些作品带着20世纪中国美术特有的气息,将李骆公创作生涯早期的艺术学养和绘画面貌整体呈现在我们面前。

李骆公1917年出生于福建福州,1936年报考上海美术专科学校,因在考试中虽然名列前茅却交不起学费,被倪贻德、关良、丁衍庸等几位教授联名向校长刘海粟推荐,刘海粟看过考卷后,立刻决定破格录取李骆公。

在上海美专,李骆公师从刘海粟、关良等学习油画,这段师徒情也垫定了他们日后一生的友谊。1944年,李骆公留学日本,进入日本大学艺术科,跟随野口弥太郎、猪熊弦一郎等本土艺术家学习油画和现代绘画。与刘海粟、关良等前辈艺术家一样,李骆公早期的艺术创作和探索之路也遵循了20世纪中国现代美术创作的主流,即在吸收西方表现主义的绘画语言和传承中国传统写意精神的基础上发展新的艺术样式。

读书的少女 木板油彩 37.7x46cm 1940年代

从展厅展出的多幅油画作品中,不难看出印象派、野兽派等西方现代艺术对其早年创作的影响。刘海粟先生对此曾有过一段文字记载:当时的高材生李英(骆公)迷上了马蒂斯、弗拉芒克、特朗,临关先生的油画颇得神韵,同学们很羡慕。关先生一回回找他谈心,让他走出窠臼,另觅新途。李英去东京读书,关先生写了信让他去找日本的名家。后来李英回沪办了个展,取了笔名“黑沙骆”,形成了自身的面目。

一层展厅早期油画呈现

艺术家倪军在现场谈及李骆公这批早年的油画时说:“上世纪以颜文樑、刘海粟、李铁夫先生为代表的一代又一代艺术家,他们的眼界是很宽阔的。今天我们看到李骆公先生的作品,虽然画幅不大,但无论从油画表现手法还是对形与色的理解上,都已经达到了很高的程度。他的造型手法严谨,色彩既生动又微妙,这些在后期也间接影响了他的教学和书法篆刻。”

晚年变法,开创“篆草新风”

1944年,李骆公从日本留学归国,之后在河北女子师范学院任教。1949年,学校改名为河北师范学院。1951年,他在河北师范学院创建了美术系,任首任系主任。这个美术系,就是今天天津美术学院的前身。

1969年,李骆公调广西桂林市灵川县文化馆图书室工作,自此在桂北地区生活了23年。漓江时期(1969-1992)是李骆公艺术生涯的重要转折期。这一时期,他经历了物质匮乏与精神困顿的双重考验,艺术创作的媒介和重心逐渐发生了转移,最终形成了独特的创作风格。

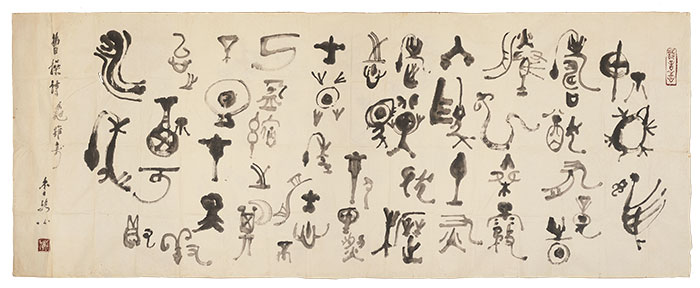

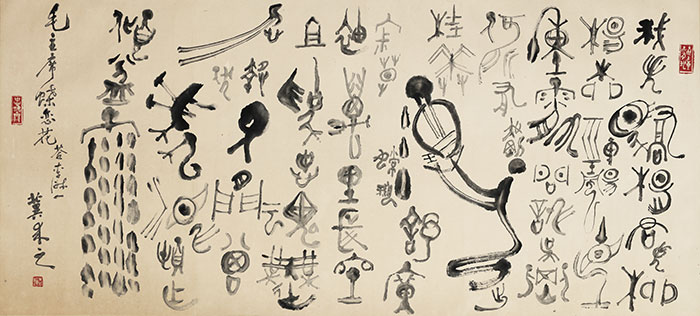

龟虽寿 纸本水墨 190x500cm 1978年

李骆公先生的孙子、艺术家李不酸在现场告诉我们,70年代初,由于家庭贫困和桂林潮湿多雨的环境,李骆公的早期布面油画损坏严重,他决定烧掉这些作品,以此结束油画生涯,转而专心于书法篆刻。

“来到灵川县文化馆后,李骆公一头扎进了对汉字的研究,他将书法视为一种新型的绘画创作,其研究和创作的范畴都在视觉领域,篆刻也如此。”艺术家倪军告诉我们。

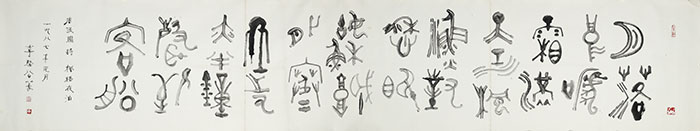

李骆公的书法探索始于幼承家学,青年时期曾在上海美专兼修书法及篆刻,得名家指导研习篆隶,沉迷钻研汉字造型,取法甲骨、金文等精髓,以现代美学思维解构汉字造型规律,将八大山人、石涛、吴昌硕、齐白石等历代大师的笔墨精神熔于一炉,开创出兼具金石韵味与时代精神的“篆草”书体,拓展了传统书法的表现维度。

蝶恋花·答李淑一 纸本水墨 81x179cm 1983年

北京画院院长吴洪亮在接受采访时说:“作为20世纪中国艺术和艺术教育的推动者,李骆公先生的艺术贡献,尤其是他对中国书法和篆刻艺术的系统性研究与革新在20世纪很有代表性。他以篆书为基础的现代性、实验性书法创作在今天看来仍有极强的先锋意识和视觉冲击力。”

展览二层展厅集中展出了李骆公众多篆草书法代表作,从早期油画到这些面貌迥异的篆草变法,我们既能看到其一以贯之的深刻的现代性意识,又能从中体味出艺术家以刀锋破茧、勇辟新路的锐意与不易。那些甲骨文般苍劲的线条与抽象形式碰撞出的墨象,既承载着中国传统书法的笔墨精神,又迸发出解构重组的现代锋芒,呈现出艺术家在碑帖桎梏与当代表达间的求索轨迹。

张仃之子、艺术家张郎郎在展览现场讲述了两位艺术家昔日相处的一段往事,“60年代,我父亲在中央工艺美院美术学院画了一批画,在当时叫‘装饰绘画’,也就是将现代西方艺术样式和中国绘画的线条结合,华君武形容这种风格是‘毕加索+城隍庙’。李骆公先生看过后非常喜欢,他们二人在创作理念上是同步的,都在不断思考怎么突破自己、突破既有艺术的藩篱。”

枫桥夜泊 纸本水墨 517x97cm

在张郎郎看来,李骆公的篆草书法将中国古代甲骨文和象形文字,包括古代壁画、岩画上刻的字演化为一种新的装饰文字和书法样式,其中既蕴含着深厚的古代艺术学养,又有非常现代的创新意识。“从表面上看,李骆公先生的篆刻书法好像与我父亲张仃先生的焦墨山水完全是两回事,但他们实际表现的都是艺术无止境的探索精神,他们都在自己的道路上探索,能够走到哪是哪,走着走着发现柳暗花明又一村,这就是他们一生奋斗过程的写照。”

金石为媒 成就交游佳话

李骆公的篆刻艺术历经三个重要发展阶段:早年师从陈子奋、王个簃奠定传统根基;1957年后在郭沫若、钱瘦铁等支持下专攻篆刻,初期取法齐白石单刀技法;1961年起深入研究大篆文字,融汇吴昌硕、齐白石、邓散木、宁斧成诸家之长,并吸收东西方艺术精华,构建独特美学体系。他将传统金石雄浑气质与现代构成理念完美结合,开创了篆刻艺术的新境界,形成既具古拙韵味又富现代张力的独特印风。

展览现场亦精心呈现了李骆公先生众多篆刻代表作。从表面上看,他的油画、书法与篆刻创作似乎各成体系、相互割裂,但细究后不难发现,这三者间实际有着相互支撑、彼此激发的内在关联——早年油画创作的训练为其篆刻注入现代感,书法线条的韵律又反哺其油画的笔墨表达,而篆刻的金石趣味则为书法平添了古拙之气。

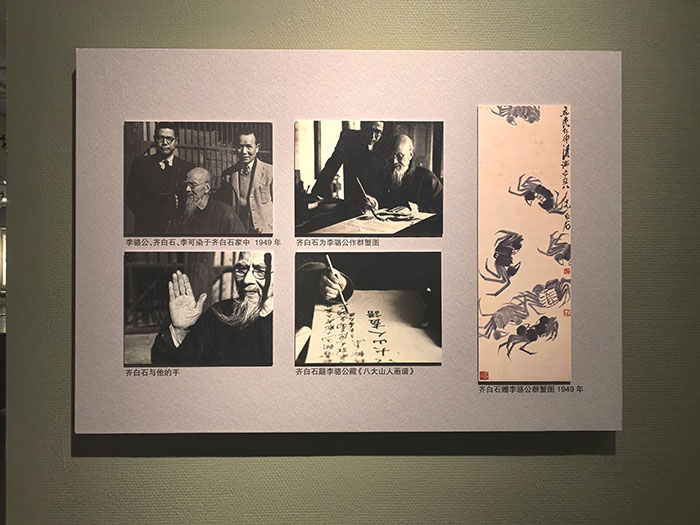

肖形印 1960年 5.3x5.7x3.7cm 寿山石

据北京画院美术馆负责人薛良介绍,此次展览还专门开辟了李骆公先生的艺术交游专区,将李骆公生前与齐白石、李可染、关良、刘海粟等前辈大家的交往点滴以文献和摄影的形式专门陈列,从中既可以看到艺术家之间的书画交游,也能看出李骆公篆刻与书法作品的相互交织与互动。

刘海粟、关良等前辈艺术家长期与李骆公保持着书信来往,展览现场展出许多珍贵的书信手稿,他们欣赏李骆公的篆刻艺术,常邀请他为自己篆刻印章。“李骆公是将书法、篆刻的内容与形式美感结合到很高艺术水准的艺术家,他的绘画、书法、篆刻不是割裂的,而是贯穿一生的统一体。在他艺术生涯的晚期,无论是表现漓江山水的小幅绘画,还是给可染先生等前辈艺术家刻的印章,都能看出他对中国传统绘画笔墨用色的把握水平,在此基础上,他将汉字象形的特点也发挥到了极致。”倪军说。

漓江烟雨 1980年 10.7x10.2x2cm 滑石

展览现场有一本八大山人画册及其封面,见证了李骆公与齐白石先生交往的经历。李骆公从日本学成回国后,曾在李可染的引荐下去拜访齐白石,当时李骆公花重金从日本购买了这本八大山的画册,携画册亲送白石老人观看。白石先生对八大极其崇拜,曾专门作诗“青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才。我欲九原为走狗,三家门下转轮来”。齐白石先生不仅对这本画册非常珍视,在自己88岁高龄时,还将这首自作诗写了上去,成就了齐白石与李骆公之间一段交往的佳话。

齐白石与李骆公昔日交往

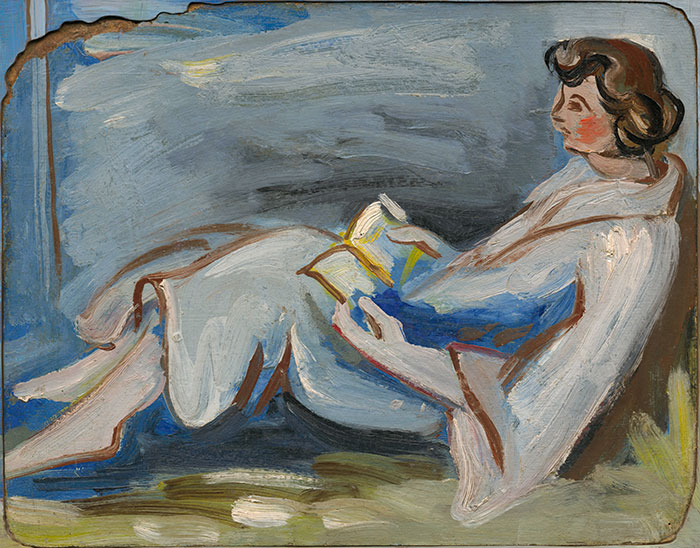

李骆公1980年代以漓江为题材完成的油画

展览以李骆公1980年代以漓江为题材完成的最后五幅油画作为结尾。这些作品以简练的笔触捕捉漓江的山水光影,与其早年的油画风貌已大不相同,曾被评价为“用油彩写就的东方水墨诗”。其艺术理念深刻影响了广西本土艺术家群体,推动了广西现代艺术的发展。

展览现场

展览现场

“铁笔撼山岳,方寸容天地”——这是李可染先生对李骆公篆刻艺术的赞誉。在二十世纪中国艺术变革的浪潮中,李骆公先生正是以“铁笔撼山岳”的开拓精神,在传统与现代的交汇处开辟出一条独特的艺术之路。这不仅是一位艺术家个人探索的写照,更是那个风云激荡的年代里,中国艺术家们以传统为根基、勇探新境的创作精神的生动体现。

开幕式现场嘉宾合影

此次展览将持续至2025年5月11日。

【撰文_台馨遥]