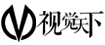

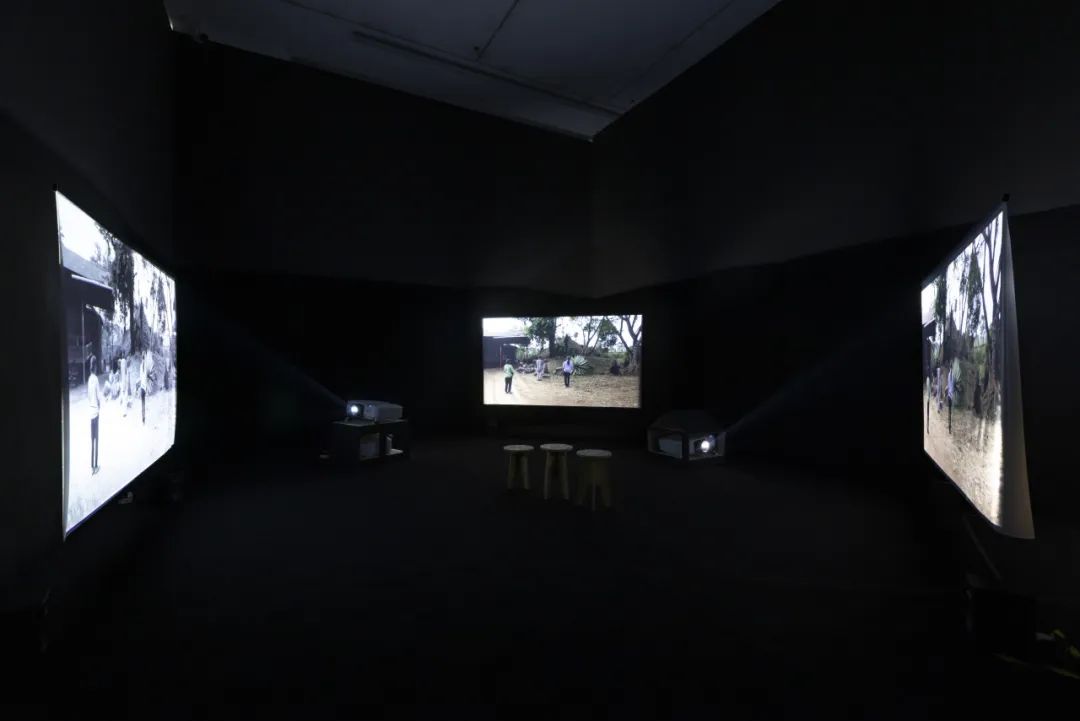

“我们的目光——艺术、人类学与亚洲映像”展览现场,广州美术学院大学城美术馆,2025年,摄影/PJ

“近年在学术界,有一些关于视觉人类学的感官转向的讨论,包括感官人类学和人类学的多模态表达等方面的研究。当代艺术领域也有很多艺术作品出现‘民族志转向’的现象,我们会发现有些艺术家在用类似人类学田野工作的方法,去到一些特定的社区、特定的社群中去做实地调研。在这样的对比观察中会发现,这两个领域的交互转向中既有关联又有显著的差异,比如大多数这类与田野相关的作品都选择以影像为媒介,虽然这些研究对象、调研方法和记录媒介有部分交集,但是艺术家和人类学家通过作品要呈现的问题和表达方式又有着各自的侧重点,非常有启发性。”

3月28日,广州美术学院第二届“泛东南亚三年展”研究展览序列的首个专题展览“‘我们’的目光——艺术、人类学与亚洲映像”在广州美术学院大学城美术馆开幕,策展人陈晓阳在接受《艺术新闻》专访时说到,“因此,我们决定以我们观察到的这些问题展开策划工作,希望在展览中可以讨论影像艺术和人类学电影的差异和相似性,以及我们如何面对‘田野’,如何从田野中获取、使用和表达信息与观点。”

第二届“泛东南亚三年展”以“热带眼”为题,将东南亚的视角拓展到更开阔的全球热带,继续撬动从边缘至中心的讨论,“自现代以来‘热带’大多是一个被描述的场域,也有着比较刻板的形象,比如海岛、椰林和晚开化的族群等,但在赤道穿过的热带范围里,还有荒漠、沙漠、甚至草原等生态,热带区域里有很多未被讨论过的问题。”陈晓阳说。

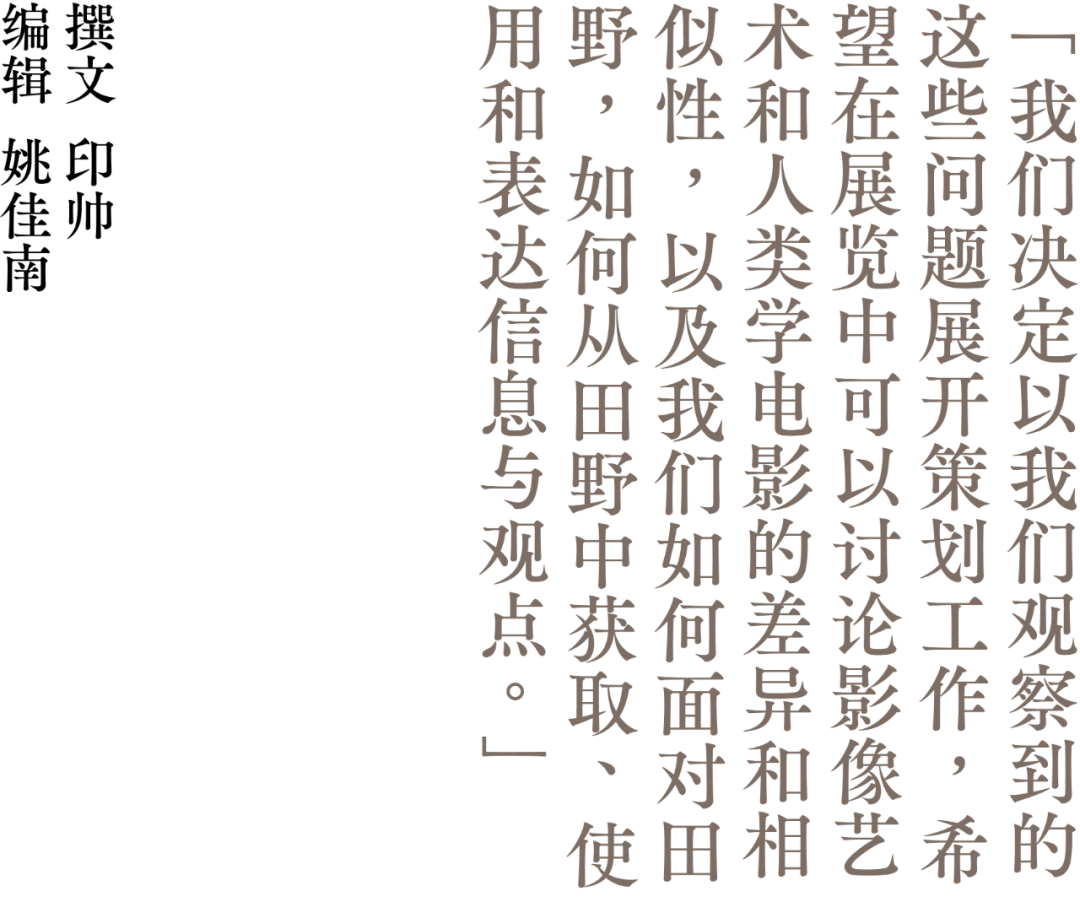

“我们的目光——艺术、人类学与亚洲映像”展览现场,广州美术学院大学城美术馆,2025年,摄影/PJ

展览策展人陈晓阳与熊迅通过在展览中建立人类学和当代艺术双重镜像的视角,以影像作为媒介,从创作的“平等性”入手,展示了12组艺术家与人类学家的创作与研究工作。本届三年展延续着首届“泛东南亚三年展”(2020-2023)的思路与策略,在广州以区域化的方式开展对东南亚地区的创作实践关注,再次对“艺术”与“研究”的问题进行追问和思考。

东南亚艺术家的创作与具体的民族志图像的结合的方式,源自基于“比较现代性”(comparative modernity)[1]的东南亚艺术史书写逻辑。“比较现代性”以现代性为主要解释艺术方式的同时,也会参考不同艺术世界的工具,因而“民族志”在东南亚的艺术史的书写中成为一种合理、有效的替代方案。在各种时间线索的平行裂缝中显现的诸多差异,让东南亚地区的当代艺术不仅仅是关于时间的记录,更是关于地方的反思。两位策展人将“目光的交织”作为“有意模糊学科边界和对专业中心主义的降解”[2]的方式,“希望在去掉知识的标签”[3]后,转化被动为主动从而实现更多元的可能性。

人类学与当代艺术的双重镜像

美术馆三楼展厅被亚洲南部常见的热带坡屋顶分隔出了多个空间,不同的影像作品在其间展出。这些屋顶空间均覆盖着黑色透光的布料,展厅不再另作空间隔断,12组影像作品彼此之间有力而暧昧地交织在不断变换的时空中。

(上)邱垂珍,《回家的时间 回家的途径》影像静帧,2018年;(下) 凯瑟琳·雷·利马约,《我们携带的东西》,2025年

观众步入展厅时所遇见的第一个“屋顶”之下摆放着几张矮凳,以及一组拍摄于旅途中的影像,这组流动性强烈的影像名为《回家的时间 回家的途径》,来自美籍人类学者邱垂珍(Jenny Chio),她以“回家”为情感线索,在亲密的第一视角下,重新梳理了自己早先对贵州凯里农村生活景象的田野调查;而在另一个“家”的空间中,垂直放置的屏幕播放着菲律宾人类学家凯瑟琳·雷·利马约(Kathleen Lei Limayo)的作品《我们携带的物件》,记录了菲律宾海啸之后的废墟,展览还原了海啸冲击后的场景,黑色布料上悬挂的相框里,是难民“在撤离时会携带的物品”,例如当地萨马巴瑶人(Sama Bajau)的渔具、身份证、家庭照片,以及牲畜,透过相片和文字中人们对事物的珍视,映射出日常生活和极端气候变化下的紧张关系。

秦晋,《两个父亲》(2024),“我们的目光——艺术、人类学与亚洲映像”展览现场,广州美术学院大学城美术馆,2025年,摄影/PJ

在秦晋的作品《两个父亲》中,观众看到艺术家拎着两个西瓜爬山,随后掰开吃起了其中一个西瓜,影像结束于艺术家将另一个西瓜滚下山坡。两侧屏幕上的动画影像,一个模拟着西瓜如何滚落山崖,另一个则是小男孩在一路奔跑。这组名为《两个父亲》的作品通过西瓜的数量,建立起了与父亲的模糊关系。在先前的展览版本中,秦晋同时展出了隐含了作品线索的小说《小男孩》,以“小男孩”身体和灵魂的交织构成隐晦的表达方式,将对父亲的情绪、思考,若隐若现的社会结构以及个体思想的变化转译到了在山坡上捧、吃、扔、追西瓜的场景中[4],在不断地对自我从内、外的观察和解构中,重新发现自由的可能。

娜塔莎·通泰,《烈焰中的花园》影像静帧,2023年

印尼艺术家娜塔莎·通泰(Natasha Tontey)的作品《烈焰花园》以艺术家参加印尼北部苏拉威西省原住民米纳哈沙(Minahasan)人的成人礼——卡莱仪式(Karai)的亲身经历和田野调查创作而来,这种仪式通常不允许女性参与。在红色地毯铺就的放映空间外,夸张的火焰墙绘将观众带至仪式的现场。艺术家在影片中让米纳哈沙少女邂逅神秘古生物——腔棘鱼,影片中半鱼半人的神秘古生物超然于世俗,抽着烟斗,骑着摩托车,伴随少女的成长。女孩们吃着传统早餐“万鸦老粥”(tinutuan),造访祖先的墓地,在一个接一个如B级科幻片般的视觉场景中,艺术家勾勒出了这个民族的宇宙世界观和知识结构:一个万物有灵的社会,以志愿主义(volunteerism)、血缘和与自然建立的“互助”关系为基础的非人类中心主义礼物经济(gift economy)。

(上)鲍江,《新年好》(2008);(下)何锐安,《花园中的石油城远景》(2024)。“我们的目光——艺术、人类学与亚洲映像”展览现场,广州美术学院大学城美术馆,2025年,摄影/PJ

中国人类学家鲍江以俄亚纳西族生活展开研究,绘制了东巴图腾的东巴纸悬挂在展厅中,与展台上放置的谷物、影像交织在一起,用多模态的方式记录还原出纳西东巴文化中的宇宙观;新加坡艺术家何锐安(Ho Rui An)的《远景花园中的石油城》则将视角移至新加坡,他仿造壳牌石油高管办公室制作了装置空间,办公桌上的屏幕播放着飞机俯瞰新加坡海岸的景象,另一面墙则是远眺下一艘艘巨型原油运输船。石油工业的景象与在展览现场打造的“花园都市” 空间的形成了强烈对比,结合办公桌上的奖杯,书脊印有情境推演(Scenario Planning)文字的空白书籍,反映了新加坡石油企业方面的全球角色——尽管新加坡并不拥有任何石油资源,隐藏在装饰中的“虚伪”共存在社会空间中,显得有些讽刺。

(上) 阮纯诗,《如何让世界更好》(2021),“我们的目光——艺术、人类学与亚洲映像”展览现场,广州美术学院大学城美术馆,2025年,摄影/PJ;(下)索拉尤特·艾梅亚尤特,《共振?:存在状态与机场声音环境》影像静帧,2025年

虽然展览刻意地模糊了参展者的身份(人类学者或艺术家),但两者的叙事逻辑和视觉经验的差异依然是可以辨明的:例如越南艺术家阮纯诗(Nguyễn Trinh Thi)的作品《如何让世界更好》是一部关于“倾听”的电影,它在越南中部高地的土著世界中展开,凝视那些被忽视的声音,通过围合而成的空间,三频影像不断切换,推进叙事;泰国人类学者索拉尤特·艾梅亚尤特(Sorayut Aiem-UeaYut)《共振?存在状态与机场声音环境》同样在形式上聚焦于周边社区的听觉景观,捕捉人类活动、市集喧嚣的声音,以及因机场扩张而被围困的鸟类、昆虫及其他生物的自然合唱。然而阮纯诗作品中的“声音”变成了另一种构建叙事的方式,三个屏幕中的影像和声音并非各自独立,静坐在展厅中,观众面前的一块屏幕熄灭,身侧的屏幕亮起,而声音仍然通过同一个方向传递而来,观众不得不转换身体的角度来“看”影像,但声音的“滞留”却将我们拉入了一个模糊了标记点的时空,这是一种对观看方式和观看经验的挑衅,也是对视觉霸权的抵抗;而艾梅亚尤特则通过不断放大、强调声音为核心,模拟、还原出现实生活的片段场景,追寻和反问在当下社会中“声音共生”的可能。

(上) 周滔,《大数据之轴》影像静帧,2024年;(下)阿尔尤·达努西里,《边缘笔记》影像静帧, 2019年

另一组可以形成对比的作品是中国艺术家周滔的《大数据之轴》和印尼人类学者阿尔尤·达努西里(Aryo Danusiri)的《边缘笔记》,前者影像中不断变化、徘徊、摇摆的摄影机视角和视线,构成了一幅贵州大数据谷在当代基建之下的山水图景,艺术家将其个人感受融入其中,同时也源自对当下社会中“隐蔽”基建的敏感感受——我们无法透过艺术家后期处理的影像中觉察出“大数据谷”的景色规模,正如数据中心无形地存在于人类世界之中;后者则将雨季孩子们的玩耍与该区域被驱赶拆除的图像并置,动静的图像关系展示了日常生活与废墟景观的对比,揭示出在城市化与新自由主义治理下,底层居民所经历的等级与排斥、治理与暴力、身份与焦虑。

张静红,《空调和城市》影像静帧, 2015年

绘画、文本、摄影、电影各类媒介组合而成的图像带来了非常丰富、甚至复杂的视觉经验,这也同时塑造了艺术家的创作经验,这种创作经验使艺术本身在现代艺术、直至当代艺术系统中不断进行自我反思;另一方面,视觉人类学通过1973年人类学大会《视觉人类学原理》[5]正式引入学界,将20世纪40年代以来人类学界对非言语维度的思考和实验扩展了学科的经验中:从彼时将拍摄作为一种“辅助”方法,到反思教条主义创作的局限性,以及辨别图像所建立起的虚假并对此进行批评,视觉经验同样在人类学内部逐步发展,用以解决人类学自身系统的问题。既然如此,在艺术与人类学之间真正需要模糊、降解和跨越的问题是什么?要以何种方式来思考二者“平等”的可能?

两面展墙上展示了人类学者、艺术家与策展人在数次线上讨论中的部分讨论片段,刻意模糊了发言者的身份。“我们的目光——艺术、人类学与亚洲映像”展览现场,广州美术学院大学城美术馆,2025年,摄影/PJ

“我们的目光”以“平等的影像”中“他者”与“我们”的关系进入讨论,指向艺术生产的形式与内容这个在艺术史中被反复提及和争论的话题。通过展览的形式展开对此话题的讨论在当下尤为必要。展览引入了人类学者的视觉经验,就像为人类学者和艺术家双方设置了一面镜子,照向对方,也射向自身,在不断地观看和经验中提问,于展览内部以形成一种对照关系,尝试为进一步展开话题提供视角。关于艺术创作和人类学研究内在的结构问题,双方的动因或许并不一致,但他们对所处世界的批判态度却共同根植在了两者的传统之中。视觉经验上的差异并非阻碍,相反,两种不同的工作方式在某种垂直的交点之上,能够更有效地获得动力。比起虚伪地认同、或在强调公开和平等的过程中再一次关上讨论之门,此次展览明确地跳出了中心主义,不避讳承认差异的存在。彼此牵动的动力,为松动被遮蔽的问题带来更多的可能性,更多平等的视角和目光,避免让艺术与人类学的工作沦落成为彼此的补充和注脚。

“热带眼”,一次长曝光

自我反思的批判性视角,同样可以从三年展团队所设置的主题“热带眼”中被解读。从“榴莲,榴莲”到“热带眼”,三年展转入了一种对视野的讨论:作为一种地缘政治概念[6]的“东南亚”,在西方的话语中被塑造,以“热带”作为问题的出发点,将讨论的内容从对他者的还原性过度身份认同、非身份化的双重僵局,以及地缘政治命名概念中解放出来,重新放置在地理所带来的复杂脉络之中,回归到泛指中国大陆南方沿海区域以及南海区域的中南半岛,马来半岛、群岛,以及其他无数岛屿的现场。

(上)何锐安,《花园中的石油城远景》影像静帧, 2024年;(下)艾金·基·查尔斯,《路径》影像静帧,2019年

从双、三年展本身而言,国内“双年展”作为一种文化产业的形式被大城市、机构大幅推进;全球背景下的大型展览“行政化”,从而缺乏艺术创造的活力,让大型展览与资本主义、生产主义逻辑深度绑定,本应成为讨论问题的批判先锋者,却变成了展示议题的保护者,无法触及复杂的实际问题。“泛东南亚三年展”并非借由双三年展的体量和在系统中的权力话语权来加固某种看法和视角,更多是来自系统内部的主动实验和反思,并以此进一步松动双三年展机制,批判性地对体制下的大型展览提出反思。

“我们的目光——艺术、人类学与亚洲映像”展览现场,广州美术学院大学城美术馆,2025年,摄影/PJ

展览是一个不断发生、不断建立联系的过程和场域,策展人的工作也建立于此基础之上,不断探寻并阐明新的关系。处在第二阶段的“泛东南亚三年展”,依然在尝试以“展览流”形式创造更多“连续”的意义,不急于做一场“一锤定音”的大型展览,不攻击性地制造对立,在一次次“再聚焦”中,在实践经验的一次次交锋中,提供不断思考和发声的渠道。在今天的艺术现场,比起让精力消耗在充满空洞议题的大型展览中,实验性的策展和创作尝试更加值得被关注。

[1] Patrick D. Flores,《东南亚的艺术史和当代艺术》(Art History and the Contemporary in Southeast Asia),2014。本文源自作者在东京当代艺术博物馆举办的“解构我们对历史的解读” (To Unravel Our Readings of History)专题研讨会的演讲,该研讨会为东京当代艺术博物馆成立20周年的公共论坛之一,于2014年11月1日举行。

[2] 陈晓阳,《作为“平等媒介”的影像》,“我们的目光——艺术、人类学与亚洲映像”展览前言。

[3]同上。

[4] 整理自《岛外对谈|秦晋 梁健华 陈颖 黄丹怡:暴力,一种境遇和现状》,“DAOWAI岛外”,2024年11月23日。

[5] Andrea Staid,《人类学与艺术:基本法》(Arte e Antropologia. Un approccio essenziale),Milan, 2022

[6] “Southeast Asia”或“东南亚”为美国传教士Howard Malcom(1799 - 1879)的游记《Travels in Southeastern Asia》所使用,时为1839年,但在二战期间为英美势力广泛采用 (王德威,《南洋读本——文学、海洋、岛屿》,麦田出版社)

正在展出

—

我们的目光——艺术、人类学与亚洲映像

广州美术学院大学城美术馆

展至2025年5月11日