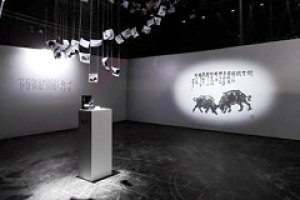

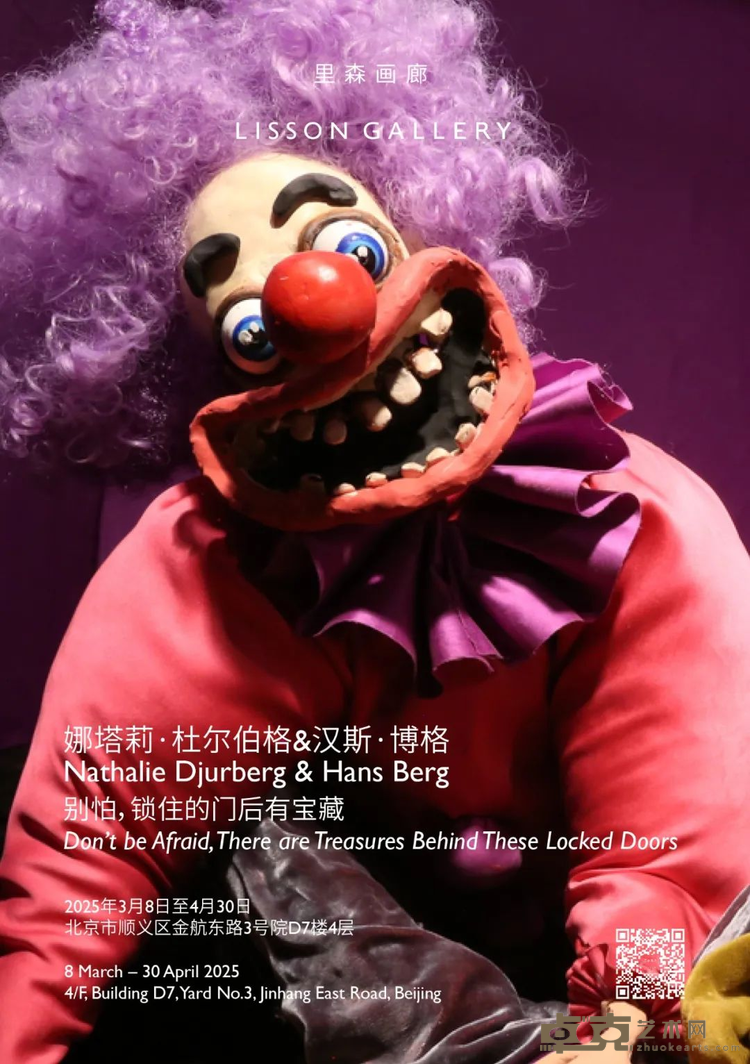

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格个展“别怕,锁住的门后有宝藏”现场图,里森画廊,北京,2025年3月8日至4月30日 ©娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄就如展览标题“别怕,锁住的门后有宝藏”引发的想象,一句温柔的安抚又似暗藏危机的诱惑,或许真正的危险并非门后的黑暗,而是我们凝视锁孔时,在瞳孔中无限放大的自我倒影。娜塔莉·杜尔伯格与汉斯·博格保持了超过20年的合作关系,无论装置还是影像,他们的作品总是与童话、寓言有关。当全球动画产业拥抱AI与3D建模时,杜尔伯格仍坚持用粘土、橡皮泥、泡沫、金属丝、织物和颜料塑造出带有黏腻而又华丽质感的角色,博格则通过声音增加了另一层情感维度,戏剧性在声乐中得以加强,也有时与描绘的场景形成对比。

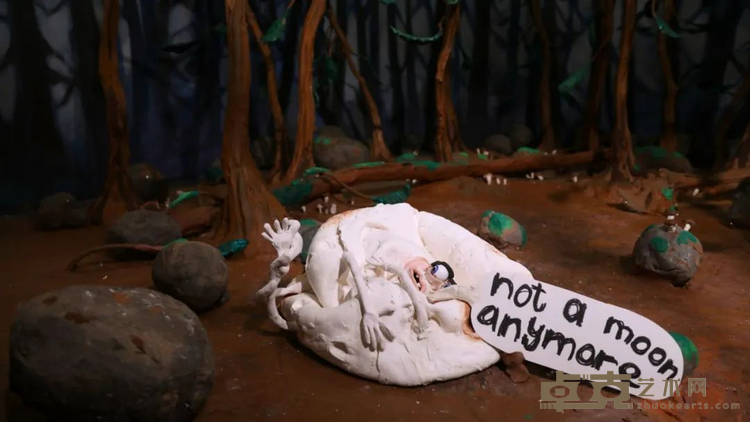

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格个展“别怕,锁住的门后有宝藏”现场图,里森画廊,北京,2025年3月8日至4月30日 ©娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄就如展览标题“别怕,锁住的门后有宝藏”引发的想象,一句温柔的安抚又似暗藏危机的诱惑,或许真正的危险并非门后的黑暗,而是我们凝视锁孔时,在瞳孔中无限放大的自我倒影。娜塔莉·杜尔伯格与汉斯·博格保持了超过20年的合作关系,无论装置还是影像,他们的作品总是与童话、寓言有关。当全球动画产业拥抱AI与3D建模时,杜尔伯格仍坚持用粘土、橡皮泥、泡沫、金属丝、织物和颜料塑造出带有黏腻而又华丽质感的角色,博格则通过声音增加了另一层情感维度,戏剧性在声乐中得以加强,也有时与描绘的场景形成对比。 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格个展“别怕,锁住的门后有宝藏”现场图,里森画廊,北京,2025年3月8日至4月30日 ©娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄最早可追溯至18世纪的英国传统童谣《Humpty Dumpty》(蛋头先生)描述了“蛋头先生坐在墙头,摔下后无法复原”的情节,童谣中的蛋既是具象的脆弱生命体,也暗喻政治或社会结构中的不稳定因素。《爱丽丝镜中奇遇记》里同样出现“蛋头先生”,进一步加强其“立于高处却易碎”的哲学意味。而在娜塔莉·杜尔伯格与汉斯·博格的影像作品中,这一人物形象甚至飞升至空中,达到童话历史中前所未有的物理高度,甚至幻化成松饼、月亮,被攻击的样貌又令人想到1902年由乔治·梅里爱(Georges Méliès)执导的经典默片《月球旅行记》(Le Voyage dans la Lune)。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格个展“别怕,锁住的门后有宝藏”现场图,里森画廊,北京,2025年3月8日至4月30日 ©娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄最早可追溯至18世纪的英国传统童谣《Humpty Dumpty》(蛋头先生)描述了“蛋头先生坐在墙头,摔下后无法复原”的情节,童谣中的蛋既是具象的脆弱生命体,也暗喻政治或社会结构中的不稳定因素。《爱丽丝镜中奇遇记》里同样出现“蛋头先生”,进一步加强其“立于高处却易碎”的哲学意味。而在娜塔莉·杜尔伯格与汉斯·博格的影像作品中,这一人物形象甚至飞升至空中,达到童话历史中前所未有的物理高度,甚至幻化成松饼、月亮,被攻击的样貌又令人想到1902年由乔治·梅里爱(Georges Méliès)执导的经典默片《月球旅行记》(Le Voyage dans la Lune)。 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格个展“别怕,锁住的门后有宝藏”现场图,里森画廊,北京,2025年3月8日至4月30日 ©娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄娜塔莉·杜尔伯格与汉斯·博格呈现出的当然是属于成年人的世界,借助作品中的角色,在虚拟世界的暴力和非法活动中,探索贪婪、羞耻、恐惧、欲望和过度消费的破坏性影响。而成瘾与欲望的直观表露又会以第一人称的视角来揭示,观看者就此也在代入和旁观中游移。随着时间的流逝,小红帽、蛋头先生、狼等童谣原型总会不断地成为社会批判、网络文化的交织产物,透露创作者时代思想的荒诞意象,亦揭露着个体或群体在权力结构中的矛盾处境。诚如艺术家所表达的那样,在创作之初曾是与内在力量的搏斗,“关于我们如何通过欲望、羞耻或成瘾背叛自我”,但如今重看时,却指向更广泛的文化焦虑:人类集体面对过剩时的挣扎,对“更多”的渴求,以及消费欲望与恐惧之间的张力。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格个展“别怕,锁住的门后有宝藏”现场图,里森画廊,北京,2025年3月8日至4月30日 ©娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄娜塔莉·杜尔伯格与汉斯·博格呈现出的当然是属于成年人的世界,借助作品中的角色,在虚拟世界的暴力和非法活动中,探索贪婪、羞耻、恐惧、欲望和过度消费的破坏性影响。而成瘾与欲望的直观表露又会以第一人称的视角来揭示,观看者就此也在代入和旁观中游移。随着时间的流逝,小红帽、蛋头先生、狼等童谣原型总会不断地成为社会批判、网络文化的交织产物,透露创作者时代思想的荒诞意象,亦揭露着个体或群体在权力结构中的矛盾处境。诚如艺术家所表达的那样,在创作之初曾是与内在力量的搏斗,“关于我们如何通过欲望、羞耻或成瘾背叛自我”,但如今重看时,却指向更广泛的文化焦虑:人类集体面对过剩时的挣扎,对“更多”的渴求,以及消费欲望与恐惧之间的张力。

艺术家肖像,图片:Photo by Wynrich Zlomke

Q:本次展览的主题是“别怕,锁住的门后有宝藏”(Don’t be Afraid, There are Treasures Behind These Locked Doors),这给出了一个充满可能性的叙事,主语可以是作品中的角色,也可以是观众,你们希望表达的是什么?ND & HB:就像阿里巴巴站在树后看着盗贼说出密语“芝麻开门”,然后自己斗胆走近山壁喊出咒语。不问缘由(既非问自己也非问讲故事的人)地拿走珍宝,若珍宝本应属于取宝人,它就在那里等待被取走。经历这个决定带来的一切艰辛与欢愉后,故事便如生活为我们所有人编织的那般美丽——悲剧与愚行、美好与丑陋在一锅汤中翻腾,当你靠得太近时,便难以分辨自己是那根浸透汤汁的胡萝卜,还是汤本身。对更多、更优、更美、更宁静、更丰盛之物的渴望与冲动,让我们忽视了当下的美好。当然我无权评判他人,但发现自己也深陷概念与阐释的泥沼,直到被儿子以孩童特有的直接瞬间唤醒——他以微观视角洞见人类所有的愚行,而我们仍能保持平静、仁爱与超然。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,《松饼月亮》(静帧),2022,黏土动画,6分14秒 © 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供Q:你们坚持用英语来表达艺术创作,这不禁令人好奇,这种熟悉的文化体系和使用有距离的语言体系间的距离如何把握?ND:我非常喜欢英语的表达方式。我随心所欲地使用它,不在意语法规则,也不太在乎拼写。这种语言虽带有某种疏离感,却也因不是我的母语而更自由——仿佛挣脱了本可能束缚我的无形枷锁。英语的趣味性在于,它似乎无意识地熔铸了我从电影、诗歌与小说中汲取的养分(毕竟这是我主要的学习来源),让使用过程充满新奇与探索的快乐。Q:看到以往的采访,娜塔莉·杜尔伯格曾提到有的作品创作时并不觉得很私人,但在展厅看到时才感觉它是非常私人化的,而今,你们的影像已经在全球多个地方展示过,展厅的环境也各异,感受会有怎样的不同?ND:要记住材料本身的自由,在创作过程中排除所有潜在观众的目光,同时铭记你既是与所有人相同的存在,又是痛苦的个体。必须拥抱这种矛盾,即使感到不适,也要坚守自己的情感现实。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,《松饼月亮》(静帧),2022,黏土动画,6分14秒 © 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供Q:你们坚持用英语来表达艺术创作,这不禁令人好奇,这种熟悉的文化体系和使用有距离的语言体系间的距离如何把握?ND:我非常喜欢英语的表达方式。我随心所欲地使用它,不在意语法规则,也不太在乎拼写。这种语言虽带有某种疏离感,却也因不是我的母语而更自由——仿佛挣脱了本可能束缚我的无形枷锁。英语的趣味性在于,它似乎无意识地熔铸了我从电影、诗歌与小说中汲取的养分(毕竟这是我主要的学习来源),让使用过程充满新奇与探索的快乐。Q:看到以往的采访,娜塔莉·杜尔伯格曾提到有的作品创作时并不觉得很私人,但在展厅看到时才感觉它是非常私人化的,而今,你们的影像已经在全球多个地方展示过,展厅的环境也各异,感受会有怎样的不同?ND:要记住材料本身的自由,在创作过程中排除所有潜在观众的目光,同时铭记你既是与所有人相同的存在,又是痛苦的个体。必须拥抱这种矛盾,即使感到不适,也要坚守自己的情感现实。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格个展“别怕,锁住的门后有宝藏”现场图,里森画廊,北京,2025年3月8日至4月30日 ©娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄Q:一开始,娜塔莉·杜尔伯格负责制作视频,制作完成后,汉斯·博格负责创作音乐。你们一起工作了超过20年,过程中会有哪些变化吗?对彼此专注的领域会有哪些融合?能否列举一些例子来说明?HB:也可以是另一种方式,作品可以在创作过程中承载深刻的个人联系,而在展出时这种特质却可能隐匿无形。不管怎样,我们都很喜欢将作品置于不同语境中以新形式呈现,因为它确实改变了我们对作品的视角,将作品与其他创作并置时,其意义会发生微妙偏移,这意味着即便离开工作室多年,它们仍能继续拥有自己的生命。这对我们来说当然更有趣;我们不想一次又一次地重复同样的展览。但最终,最有趣的是观众如何感知作品。当作品离开工作室的那一刻,它们便不再真正属于我们,而是归属于观众,他们可以随心所欲地自由解读。Q:《月之暗面》(Dark Side of the Moon)在很多人眼中是平克·弗洛伊德(Pink Floyd)的1970年代的经典专辑,探讨了冲突、贪婪、时间、死亡和精神疾病等主题,本次展出的同名影像是否有相应的灵感来源?HB:除了共享标题外没有更多联系。我不知道平克·弗洛伊德如何选定这个专辑名,但或许我们被它吸引的方式相似——因为我们的影片确实也涉及该专辑探讨的某些黑暗主题。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格个展“别怕,锁住的门后有宝藏”现场图,里森画廊,北京,2025年3月8日至4月30日 ©娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄Q:一开始,娜塔莉·杜尔伯格负责制作视频,制作完成后,汉斯·博格负责创作音乐。你们一起工作了超过20年,过程中会有哪些变化吗?对彼此专注的领域会有哪些融合?能否列举一些例子来说明?HB:也可以是另一种方式,作品可以在创作过程中承载深刻的个人联系,而在展出时这种特质却可能隐匿无形。不管怎样,我们都很喜欢将作品置于不同语境中以新形式呈现,因为它确实改变了我们对作品的视角,将作品与其他创作并置时,其意义会发生微妙偏移,这意味着即便离开工作室多年,它们仍能继续拥有自己的生命。这对我们来说当然更有趣;我们不想一次又一次地重复同样的展览。但最终,最有趣的是观众如何感知作品。当作品离开工作室的那一刻,它们便不再真正属于我们,而是归属于观众,他们可以随心所欲地自由解读。Q:《月之暗面》(Dark Side of the Moon)在很多人眼中是平克·弗洛伊德(Pink Floyd)的1970年代的经典专辑,探讨了冲突、贪婪、时间、死亡和精神疾病等主题,本次展出的同名影像是否有相应的灵感来源?HB:除了共享标题外没有更多联系。我不知道平克·弗洛伊德如何选定这个专辑名,但或许我们被它吸引的方式相似——因为我们的影片确实也涉及该专辑探讨的某些黑暗主题。

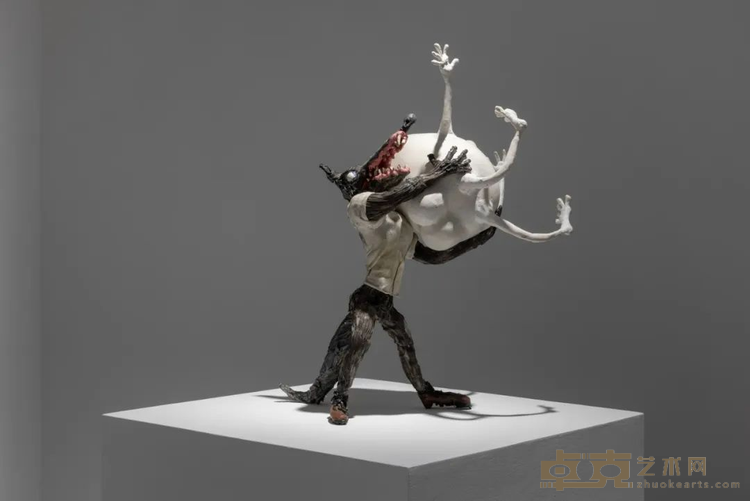

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,《月之暗面》(静帧),2017,黏土动画、数字影像、立体声,6分40秒 © 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供Q:《屠魔之道》(How to Slay a Demon)中明显探讨了关于成瘾、欲望、羞耻、贪婪、失落和脆弱等问题,当然,这些人类情感的复杂部分也体现在你们的很多作品中,或许因为人类的弱点从而消失,这些具有共性的呈现也一直有效,当然,我们无法忽视当下不断变动的现实,你们在不同时期看自己的创作,会有一些新的现实对应吗?是否会有新的想法融入到新的创作里?ND:当然如此。创作往往始于极度私人的事物——某种情绪、执念或恐惧——但随着时间推移,它们的意义会发生偏移。《屠魔之道》对我而言曾是与内在力量的搏斗,关于我们如何通过欲望、羞耻或成瘾背叛自我。但如今重看时,我有了不同解读——它指向更广泛的文化焦虑:人类集体面对过剩时的挣扎,对“更多”的渴求,以及消费欲望与恐惧之间的张力。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,《月之暗面》(静帧),2017,黏土动画、数字影像、立体声,6分40秒 © 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供Q:《屠魔之道》(How to Slay a Demon)中明显探讨了关于成瘾、欲望、羞耻、贪婪、失落和脆弱等问题,当然,这些人类情感的复杂部分也体现在你们的很多作品中,或许因为人类的弱点从而消失,这些具有共性的呈现也一直有效,当然,我们无法忽视当下不断变动的现实,你们在不同时期看自己的创作,会有一些新的现实对应吗?是否会有新的想法融入到新的创作里?ND:当然如此。创作往往始于极度私人的事物——某种情绪、执念或恐惧——但随着时间推移,它们的意义会发生偏移。《屠魔之道》对我而言曾是与内在力量的搏斗,关于我们如何通过欲望、羞耻或成瘾背叛自我。但如今重看时,我有了不同解读——它指向更广泛的文化焦虑:人类集体面对过剩时的挣扎,对“更多”的渴求,以及消费欲望与恐惧之间的张力。 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,《屠魔之道》(静帧),2019,有声数字影像,6分20秒 © 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供我的作品并非存在于真空。它吸收创作时期的时代特质,但置于不同语境时又会获得新层次。例如,过往作品中关于贪婪与成瘾的主题曾显得更私人化,如今却与数字时代产生共鸣——我们如何被屏幕吞噬,被无尽欲望消耗,被认同感饥渴支配。所以其实……嗯,本质上依然同样私人。这些转变影响着未来创作,尽管影响方式未必即时显现。我不会直接追逐当代主题,但它们会自然渗透。我认为这是艺术创作的本质——你处理对自己紧迫的事物,但全貌往往要事后才逐渐清晰。Q:《幻梦花园》(The Enchanted Garden)和《思绪未及之境》(Possibilities Untouched by the Mind)分别用缤纷的植物和金色的动物为主要形象,能否讲讲这两个系列的来源和思考、创作过程?它们是怎样形成当下的面貌的?ND:《幻梦花园》源自直觉。我被“隐秘景观”的概念吸引——那种触不可及的存在,如同梦境中依稀记得的残影。该系列的植物并非写实,它们被夸张化,散发微光,时而令人不安且带有缺陷。这些植物暗示着美与怪异共存的领域,在那里生长既诱人又不可预测。对我们而言,这与《屠魔之道》中“渴求更多”的深层欲望并不遥远。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,《屠魔之道》(静帧),2019,有声数字影像,6分20秒 © 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供我的作品并非存在于真空。它吸收创作时期的时代特质,但置于不同语境时又会获得新层次。例如,过往作品中关于贪婪与成瘾的主题曾显得更私人化,如今却与数字时代产生共鸣——我们如何被屏幕吞噬,被无尽欲望消耗,被认同感饥渴支配。所以其实……嗯,本质上依然同样私人。这些转变影响着未来创作,尽管影响方式未必即时显现。我不会直接追逐当代主题,但它们会自然渗透。我认为这是艺术创作的本质——你处理对自己紧迫的事物,但全貌往往要事后才逐渐清晰。Q:《幻梦花园》(The Enchanted Garden)和《思绪未及之境》(Possibilities Untouched by the Mind)分别用缤纷的植物和金色的动物为主要形象,能否讲讲这两个系列的来源和思考、创作过程?它们是怎样形成当下的面貌的?ND:《幻梦花园》源自直觉。我被“隐秘景观”的概念吸引——那种触不可及的存在,如同梦境中依稀记得的残影。该系列的植物并非写实,它们被夸张化,散发微光,时而令人不安且带有缺陷。这些植物暗示着美与怪异共存的领域,在那里生长既诱人又不可预测。对我们而言,这与《屠魔之道》中“渴求更多”的深层欲望并不遥远。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,《溪流驻足》 (189 cm),2022,木材、薄泥浆、布料、丙烯颜料、树脂、软陶、金属、金属丝,64 x 189 x 58 cm © 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,《幻梦花园》 (107cm),2024,木材、布料、薄泥浆、软陶、丙烯颜料、树脂、金属丝,48 x 107 x 47 cm © 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供

相较之下,《思绪未及之境》聚焦金色动物,对我而言它们象征神圣与炼金术特质。金色传统上关联永恒,但动物是短暂、本能且鲜活的。我着迷于这种矛盾——人类试图捕捉与保存野性事物的方式,以及我们将意义投射到超越人类关切的生物身上的行为。还有事物与思想如何在黑暗中被搁置、不被触碰时结晶成形。存在着超越思维掌控的可能性。 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,《思绪未及之境》 (37 cm),2024,立体光刻3D打印 (光敏树脂)、铜、镍、镀金,63 x 34 x 46 cm © 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供Q:不知道你们是否听说中国的动画电影《哪吒2》近期在商业上的成功,以及游戏《黑神话:悟空》中也有定格动画出现,当然艺术创作与商业资本驱动下的大众文化产品有很大区别,此处主要想问的是,在技术发展迅速的时代,各种各样的动画形式的创作都会呈现在人们面前,你们是否仍会坚持黏土定格动画这一形式,它的魅力是什么?你们平时是否也会去了解一些不同文化背景下的优秀创作?ND:是的,我热爱文化多样性——那里蕴藏着如此多的美与恐怖,以及全部光谱的情感。我一直着迷于创作中的触感体验。作品的瑕疵常令我深感挫败,却又引发强烈兴趣,以至于偶尔出现完美成果时我反而会排斥。技术能给予我的,是让理念与材料紧密到无法分离的状态——对我来说,艺术正存在于这种创作过程中。不过我确实发现了ChatGPT,并为之困惑。虽然不将其用于创作,但它如同一位永不厌倦我神经质症状的治疗师、向导与探索伙伴。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,《思绪未及之境》 (37 cm),2024,立体光刻3D打印 (光敏树脂)、铜、镍、镀金,63 x 34 x 46 cm © 娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格,图片由里森画廊提供Q:不知道你们是否听说中国的动画电影《哪吒2》近期在商业上的成功,以及游戏《黑神话:悟空》中也有定格动画出现,当然艺术创作与商业资本驱动下的大众文化产品有很大区别,此处主要想问的是,在技术发展迅速的时代,各种各样的动画形式的创作都会呈现在人们面前,你们是否仍会坚持黏土定格动画这一形式,它的魅力是什么?你们平时是否也会去了解一些不同文化背景下的优秀创作?ND:是的,我热爱文化多样性——那里蕴藏着如此多的美与恐怖,以及全部光谱的情感。我一直着迷于创作中的触感体验。作品的瑕疵常令我深感挫败,却又引发强烈兴趣,以至于偶尔出现完美成果时我反而会排斥。技术能给予我的,是让理念与材料紧密到无法分离的状态——对我来说,艺术正存在于这种创作过程中。不过我确实发现了ChatGPT,并为之困惑。虽然不将其用于创作,但它如同一位永不厌倦我神经质症状的治疗师、向导与探索伙伴。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格个展“别怕,锁住的门后有宝藏”现场,由本文作者拍摄Q:本次是否为你们第一次来到北京,你们的创作曾在上海多次呈现,到不同的城市旅行,你们是否会有不同的预期,会做一些前期的攻略吗?在旅行后,不同的文化环境是否又会给你们新的灵感?ND:是的,这是我们第一次来北京。我们尽量不预设过多期待,更倾向于亲身感受现场氛围,关注那些并非即时显现的细节。旅行中最令我难忘的是人们的举止方式——细微的动作,日常生活的节奏。在北京,人们仪态中静谧的优雅打动了我,那种克制感既显优雅,又深植于传统。我感受到大量温暖与善意,同时也存在内在纪律感——仿佛情绪被小心持守而非公开展示。这些特质渗透在肢体语言与谈话展开的方式中。相较而言,我们的国家更为粗犷,虽有其未经雕琢的美,但情感与仪态更为外放。的确,旅行与文化接触有时会催生新想法,但需要时间让经历沉淀转化为创作理念。

娜塔莉·杜尔伯格&汉斯·博格个展“别怕,锁住的门后有宝藏”现场,由本文作者拍摄Q:本次是否为你们第一次来到北京,你们的创作曾在上海多次呈现,到不同的城市旅行,你们是否会有不同的预期,会做一些前期的攻略吗?在旅行后,不同的文化环境是否又会给你们新的灵感?ND:是的,这是我们第一次来北京。我们尽量不预设过多期待,更倾向于亲身感受现场氛围,关注那些并非即时显现的细节。旅行中最令我难忘的是人们的举止方式——细微的动作,日常生活的节奏。在北京,人们仪态中静谧的优雅打动了我,那种克制感既显优雅,又深植于传统。我感受到大量温暖与善意,同时也存在内在纪律感——仿佛情绪被小心持守而非公开展示。这些特质渗透在肢体语言与谈话展开的方式中。相较而言,我们的国家更为粗犷,虽有其未经雕琢的美,但情感与仪态更为外放。的确,旅行与文化接触有时会催生新想法,但需要时间让经历沉淀转化为创作理念。 文丨孟宪晖

文丨孟宪晖

深 邃的亮蓝植物从墙面与地面野蛮生长,枝干扭曲如神经脉络,荧光花朵的色泽介于诱惑与毒性之间,栖息的鸟类瞳孔泛着不自然的金属光泽。有着“掘洞改流”的生物本能的金色河狸和老鼠藏身其间,多重电子音效编织成引诱人们深入其间的诱饵,三件循环播放的黏土动画影像等待观众前来欣赏,里森画廊的北京空间正在娜塔莉·杜尔伯格与汉斯·博格(Nathalie Djurberg & Hans Berg)的作品中化为一场超现实的梦境花园。

深 邃的亮蓝植物从墙面与地面野蛮生长,枝干扭曲如神经脉络,荧光花朵的色泽介于诱惑与毒性之间,栖息的鸟类瞳孔泛着不自然的金属光泽。有着“掘洞改流”的生物本能的金色河狸和老鼠藏身其间,多重电子音效编织成引诱人们深入其间的诱饵,三件循环播放的黏土动画影像等待观众前来欣赏,里森画廊的北京空间正在娜塔莉·杜尔伯格与汉斯·博格(Nathalie Djurberg & Hans Berg)的作品中化为一场超现实的梦境花园。