“流动的盛宴⸺中国饮食文化”特别展览 图片来源:香港故宫文化博物馆

文_张渤婉

3月18日,由香港故宫文化博物馆与故宫博物院联合主办的全新特别展览“流动的盛宴⸺中国饮食文化”在香港故宫文化博物馆展出,展期将持续至6月18日。作为“香港艺术三月2025”的重点节目之一,“流动的盛宴”展览精选逾110件珍贵文物,汇聚故宫博物院及香港故宫文化博物馆的珍贵馆藏,其中包括来自故宫博物院的8件中国国家一级文物,同时云集大英博物馆、旧金山亚洲艺术博物馆、克利夫兰艺术博物馆、香港艺术馆和香港茶具文物馆的精彩文物。展览围绕“跨越生死”“跨越文化”“跨越山水”“跨越时间”四个单元展开,深入探索中国食物器具、饮食习惯和传统风俗的演变,呈现华夏民族千姿百态的饮食文化和生活面貌。

饮食文化的"流动"是中华民族特有的发展线索。承载着食物和酒水的器具可以作为我们观察和体会中国饮食文化的一扇窗。世代传承的朴素信仰“民以食为天”使我们和古人之间产生了无法言说的温情连结。通过展览,我们可以见到丝绸之路带来的中国与中亚、西亚的饮食文化融合,食物种类和食物器具的边界被不断拓宽;还能够窥探明清雅士在花园、果园中聚会宴饮的场面,并透过画面区怀想先人的悠闲时光如何度过。观看细致梳理的饮食器具系列作品,带领着我们重走一次的从古至今的浓缩旅程。

“盛宴”从不是静止的——当海明威在著作中用“流动的盛宴”形容巴黎的记忆时,他捕捉的正是文化在时空中的“延展性”。“流动的盛宴”特展以饮食为棱镜,将这种“延展性”具象化为四种观看路径:“文明流动”在青铜器和酒器的纹饰间迁徙,“器物之美”在宋代瓷器的釉色中沉淀,“社交的密码”于明清的游宴和雅集处藏匿,而“叙事张力”则在策展思维中绽放。这场展览提供的不是单向的观看,而是一把四棱钥匙,邀请我们解锁饮食背后层层叠叠的文化地貌。

“流动”的隐喻:饮食作为文明交流与融合的线索

展览以“流动”为线索,构建了一个跨越时空的文明对话场域,体现出文化传承的当代姿态。这里的流动既是空间上的跨越——国宝走出紫禁城,在香港这个国际窗口与全球对话;也是时间上的活化——借助数字科技让文物焕发新生;更是文化上的交融——在东西方视角的碰撞中,传统被赋予新的解读。这种流动不是简单的位移,而是让凝固的历史重新呼吸,在当代语境中延续永恒的生命力。

凤首壶 唐(618–907年)三彩釉陶 图片来源:旧金山亚洲艺术博物馆

丝绸之路上的饮食交流透过唐代“凤首壶”和“骆驼”的呈现而跃然眼前,生动再现了丝绸之路上商队携带葡萄酒和香料的熙攘情景。执壶作为一种带把手与流口的器皿,在西方世界起源较早。从罗马时期到伊斯兰时代,这类器形广泛流行于中亚、西亚地区,后经丝绸之路传入东亚,在中日两国被称作"胡瓶"。正是这种外来器物的传入,催生了唐代陶瓷的一系列创新器型,包括极具特色的凤首壶、花口执壶及盘口执壶等新样式。

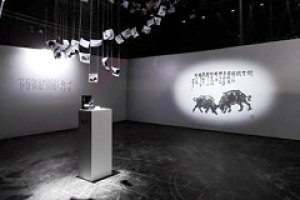

骆驼 唐(618–907年)三彩釉陶 图片来源:故宫博物院

唐代的墓葬中,经常出土载有货物的骆驼俑和眼部轮廓深陷且有胡须的胡人俑。骆驼商队为中国带来了以胡饼、羊肉、牛奶为主的胡食,以及高足的家具,改变了中国本来席地而坐的饮食习惯。策展人巧妙借用考古学家张光直的观点“达到一个文化核心的最佳途径之一就是通过它的肚子”。器物与社会学命题紧密互动,让观众直观感受到跨文化互动的活力。

角形杯 唐(618–907年)三彩釉陶 摄影:张渤婉

角形杯 中亚或吐蕃,八世纪早期银鎏金 图片来源:克利夫兰艺术博物馆

东方与西方的相遇,不是单行道上的擦肩,而是星河流转间的相映生辉,彼此在对话中共同塑造着人类文明的宇宙。

角型杯,又称来通杯,是一种棱角分明的酒器,起源自地中海地区,经西亚、中亚传入大唐,人面鸟身的纹饰显示其受到了萨珊王朝(今伊朗一带)金银器的影响,而狮子图样为唐代常见题材,成为跨文明对话的见证。它的旅程仿佛诉说着,真正的文明从不在流动中稀释,反而在碰撞中升华。当我们在展厅与它相遇,看到的是一部超越文物本身的流动的欧亚文明交流史。

唐制三彩釉陶与中东银鎏金器物的并列展示,展示了唐代酒器在吸纳伊斯兰艺术的技巧和风格时,并非简单模仿,而是创造性地转化,造型受到影响的同时,装饰细节和材质选择已本土化。展览通过对比展示唐制和中亚制的角形杯,生动诠释了中国工匠“创新性发展”的过程。

缠枝菊莲纹盘 江西景德镇御窑厂明永乐(1403‒1424年)青花瓷 图片来源:故宫博物院

展览通过丝绸之路讲述了唐朝的瓷器故事,而外销瓷的全球化叙事则在明代徐徐展开。中国青花大盘在元明时期成为畅销中东的外销瓷精品。奥斯曼帝国时期的宴饮画卷生动展现了这些瓷盘的实用场景:宾客们环坐在低矮圆桌旁,共享着盛放在中国青花大盘中的丰盛佳肴——鲜美的烤肉、时令蔬菜、香气四溢的烩肉饭,以及精致的水果甜点。这些直径常达40厘米以上的大盘也带来了中东地区的共餐习俗,成为当时跨文化贸易的见证。

我们不禁思考:中国工匠如何根据中东市场需求调整图案设计?展览并未止步于审美比较,而是进一步引导观众思考纹样背后的文化适应(Cultural Adaptation)现象——如何转化为目标受众更为熟悉的文化形式,从而提高作品在异国语境下的接受度和易理解性。

器物之美:饮食文化的艺术升华

器物之美,恰似一曲跨越千年的文明交响——波斯银壶的曲线与大唐金杯的纹饰在此共鸣,吐蕃角杯的奔放与江南青花的柔美在此对话。这些器物不仅是静态的展品,更是流动的文明使者:它们身上镌刻着粟特工匠的巧思、阿拉伯商旅的足迹、大唐匠人的创造,在丝路的驼铃与海洋的波涛间完成了审美的嬗变。每一道釉彩的流淌、每一处雕刻的转折,都诉说着文化相遇时的碰撞。

作父丁尊西周(公元前1100–公元前771年)青铜图片来源:故宫博物院

展览开篇的“西周作父丁尊”以其精湛的铸造工艺和神秘的饕餮纹饰,瞬间将观众带入早期中国的礼制世界,让我们在青铜礼器构建的神圣性中感受器物之美。在商、周时期,祭祀和宴会大量使用青铜食器与酒器。尊是一种盛酒器,多敞口、宽腹。此尊上的铭文指出这件酒器是为祭祀父丁而作,表明了其祭献祖先及沟通神灵的功能。

作父丁尊上的铭文 西周(公元前1100–公元前771年)青铜 图片来源:故宫博物院

展览通过多角度的灯光设计,让观众得以细致观察器物的纹饰细节,感受其神圣性与权威性。

兽面纹方鼎 商(约公元前1600–公元前1100年)青铜 图片来源:故宫博物院

青铜食器“兽面纹方鼎”,其纹饰的威严与铸造的精密性,反映了早期中国“器以藏礼”(《左传》)的礼制思想。这些器物的使用严格遵循等级制度(如“天子九鼎八簋”),即周天子用九鼎,诸侯七鼎、大夫五鼎、士三鼎或一鼎,以礼器表明社会地位;而“夏铸九鼎”“问鼎中原”等典故,更体现出“鼎”作为统治阶层权力的标志。饮食在此不仅是生理需求,更是权力显现的舞台。

綯纹豆 战国(公元前475–公元前221年)青铜 图片来源:故宫博物院

战国青铜器"綯纹豆"诉说着近三千年来的礼乐风华。这件原本盛放腌菜、肉汁的食器,在商周工匠的锤铸下升华为礼器——修长的柄足托起圆润的盘体,形成天圆地方的宇宙隐喻。当我们在展柜前驻足,看到的是青铜的厚重,更是周代"藏礼于器"的智慧:它从日常中升华,在仪式中圣化,最终跨越时空而来,以其流动的线条向现代观众展示着中国古代"器以载道"的造物哲学——最美的器物,永远是功能与精神的双重结晶。

根据《说文》:“丰,豆之丰满者也”,一些学者进一步解释为“丰”(繁体字:豐)字是豆上放两串肉的象形;而“礼”(繁体字:禮)字亦从“丰”,可见饮食器具对汉字的创造和发展带来的启发。古人视角的器物之美也包含了启迪心灵、增长智慧的意味。

烤蝉炉 汉(公元前206–公元220年)绿釉陶 图片来源:香港艺术馆

汉代“绿釉陶烤蝉炉”是本次展览中值得格外留意的一件展品。这件作品美在趣味,两千年前的“烧烤”近在咫尺,仿佛收到了来自古人共餐的邀请;美在形体,蝉的自然形态被简化为流畅的器型曲线,在写实与抽象间取得平衡;美在材质,莹润的绿釉呈现出玉质般的光泽,釉质流动形成的自然纹理暗合"大巧若拙"的审美追求。

夔龙柄葵花式杯 宋(960–1279年)白玉 图片来源:故宫博物院

造物有灵,物我共生。人们从青铜礼器构建的神圣性中感受美,在功能赋予器物美感的朴实观念中思索美,由汉字的发展演变中理解美,当然也从富饶充沛的自然中提炼美。“夔龙柄葵花式杯”巧妙融合宋代“好古”风尚与创新工艺:杯身“教子升天”纹饰是宋代开始流行大龙带领小龙主题,纹饰构图疏密有致,大龙小龙的互动充满韵律感。螭龙把手承袭上古青铜器传统又赋予新意,与杯身形成虚实对比。杯身花式造型柔美流畅,是宋人对自然形态的诗意提炼,展现了宋代典雅含蓄、自然天真的审美追求。这件作品既是对古代美学理想的致敬,又是宋代工艺"师古而不泥古"传承手法的写照。

游宴与雅集:饮食的社交性与身份建构

本次展览也从饮食社交与身份建构的维度,精彩呈现了中国传统宴饮文化的深层意涵。丁冠鹏《夜宴桃李园图》通过文人雅集的场景,展现了士大夫阶层以诗酒会友构建的身份认同;刺绣作品“赤壁夜游图”以苏轼典故为媒,诠释了文人透过社交活动纾解胸怀的生活方式;象牙雕刻“船”中精致的水上宴饮场景展示了流动空间中的社交属性;而“海水龙珠纹提匣”的宫廷纹饰与实用功能,则直接体现了器物在彰显社会地位中的符号价值。这些作品共同揭示:在中国传统社会,宴饮文化通过空间设置、食材选择、器用规制等精心设计,成为身份确认与社会关系维系的重要场域,其背后隐含了一整套社会编码系统。

丁观鹏(活跃于1726‒1770年)夜宴桃李园图清(1644‒1911年)纸本设色手卷 图片来源:故宫博物院

丁观鹏《夜宴桃李园图》将观者的思绪拉回到唐开元二十一年(733年)春天的某个晚上,李白(701‒762年)与堂弟们在桃花盛开的园林中聚会宴饮,酒酣耳热之际写下名篇《春夜宴从弟桃李园序》:“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜游,良有以也。况阳春召我以烟景,大块假我以文章。会桃花之芳园,序天伦之乐事。群季俊秀,皆为惠连;吾人咏歌,独惭康乐。幽赏未已,高谈转清。开琼筵以坐花,飞羽觞而醉月。不有佳咏,何伸雅怀?如诗不成,罚依金谷酒数。”李白当时在政治上并不得意,借着宴饮,在文章中表达了珍惜当下并及时行乐的思想。

德国哲学家尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)提出“公共领域(Public Sphere)”理论,而明清文人的宴饮活动可视为一种“准公共空间”。《夜宴桃李园图》以细腻笔触再现了传统文人雅集的经典场景,也暗含了超越风雅的深层叙事。画面中,文人围坐于桃李芳菲的庭院,铺陈的书籍、酒器与古琴,或许是精心设计的身份符号——每一件器物都在宣告参与者的学识、品味与社会身份。艺术家通过光影的戏剧性调度,将雅集转化为舞台化的社交剧场。画中人物举杯邀月的姿态,既是对李白诗意的致敬,亦是对文人理想形象的复刻。

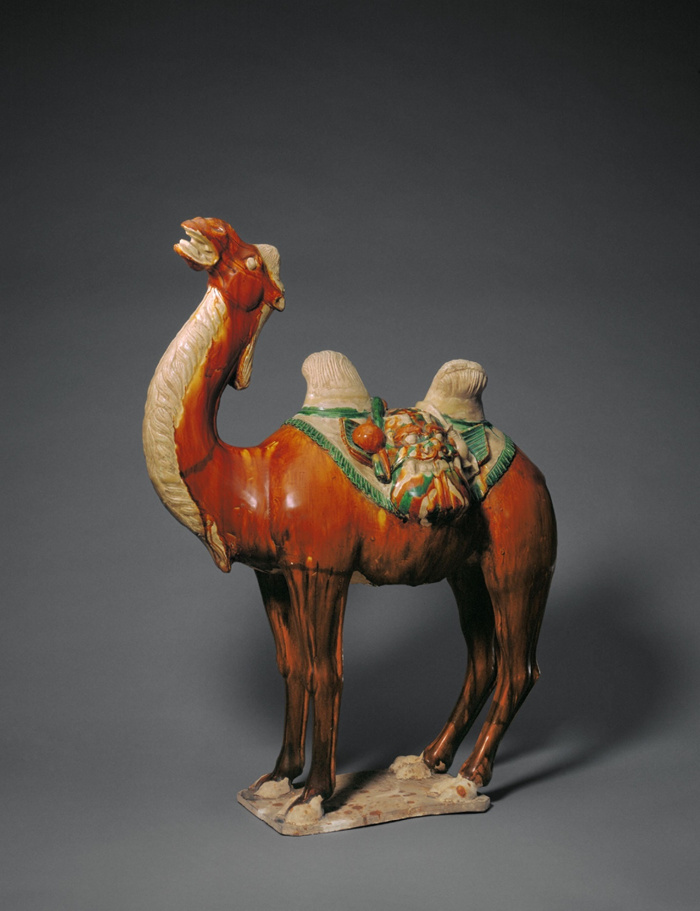

赤壁夜游图 清乾隆(1736‒1795年)刺绣、轴 图片来源:故宫博物院

苏轼(1037‒1101年)被贬黄州后,两次与友人游览赤壁,并创作了两篇《赤壁赋》。《赤壁赋》一文提到“洗盏更酌,肴核既尽,杯盘狼藉”;《后赤壁赋》则载与友人“携酒与鱼,复游于赤壁之下”。

社交剧场从不缺乏或喜或悲的情绪酝酿。雅集固然让文人愉悦徜徉其中,而游宴则蕴含了参与者不可言说的心绪滋味。《赤壁夜游图》以一幅刺绣的山水长卷,再现了苏轼笔下那个充满哲学意趣的赤壁之夜。宛如一场流动的视觉诗歌——画家通过留白的江面与朦胧的山影,将观者的视线引向画面中泛舟的文人,他们或坐或立,在月色与波光的交织中,完成了历史与自我的双重对话。观者的目光随着江水的起伏而游走,仿佛亲历了那个“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”的夜晚。

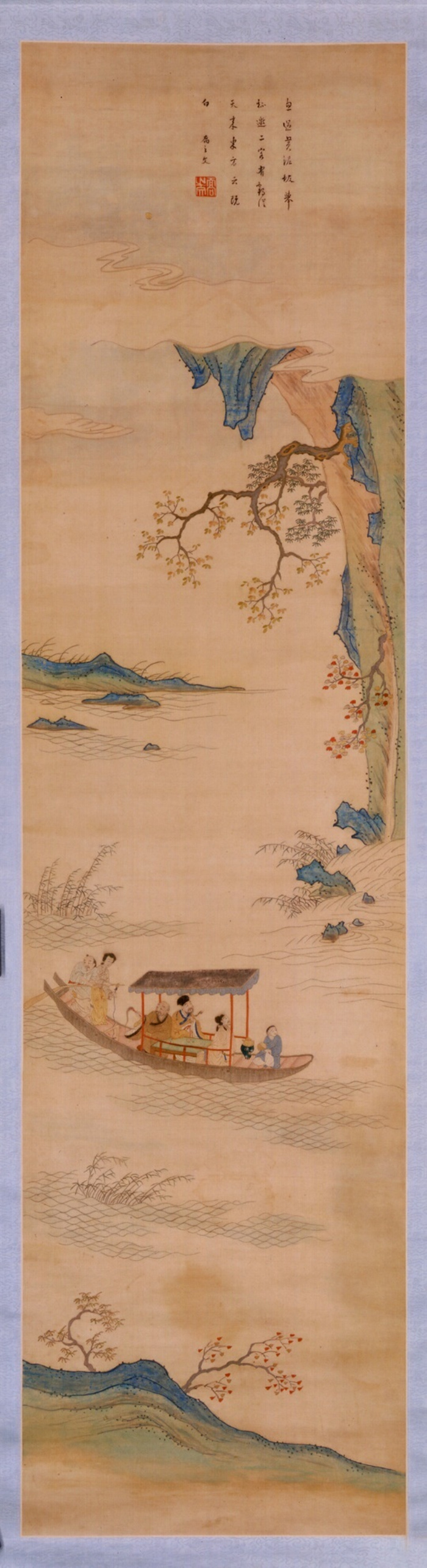

船 清,十八至十九世纪象牙 图片来源:大英博物馆

这件象牙制品十分精巧,再现了古代文人雅士的水上闲适社交生活。船尾处,多层提食盒与储水大缸展现了宴饮的丰盛与周全;一名侍者一手执壶,一手舀水,凝固了茶事准备的动态瞬间。船篷之下,两位蓄须长者对坐品茗,茶壶与杯盏的摆放透露出文人茶仪的讲究;另一侧,有人手捧食盒递送,另一人则俯身捞取河鲜,生动捕捉了“鲜食即烹”的江宴趣味。船头处,茶炉炭火正炽,有人正在查看蟹篓中的螃蟹。动静结合的处理手法,使观者仿佛能听见煮茶的水沸声、长者的谈笑声,感受到微风拂过船篷的惬意。古代中国“舟游雅集”特有的闲逸美学在方寸之间精妙呈现。

海水龙珠纹提匣 清乾隆(1736–1795年)剔红漆器 图片来源:香港故宫文化博物馆

“海水龙珠纹提匣”以剔红工艺制成,上雕云龙纹,内有大小不一的抽屉,用作盛装茶壶、茶碗、茶叶罐、茶盘等。匣上有提梁,便于携带。设计造型既满足饮食的流动性,也体现出士大夫的优雅姿态。

海水龙珠纹提匣 清乾隆(1736–1795年)剔红漆器 图片来源:故宫博物院

多宝匣组装于清代(1644–1911年)匣:金漆;内含文物:玉器、玛瑙、蜜蜡等 图片来源:故宫博物院

多宝匣组装于清代(1644–1911年)匣:金漆;内含文物:玉器、玛瑙、蜜蜡等 图片来源:香港故宫文化博物馆

外出游宴的匣盒,其设计能让每件东西各安其位,移动时不会彼此碰撞。清宫从食盒中获得收纳的灵感,利用匣盒的思路来整理文物。乾隆八年(1743年),内务府造办处匣作为了重装百什件古玩九份,奏请皇帝允许制作杉木食盒屉二十屉。盒屉虽仍保留了食器的名称,却不再局限于承装食物的功用,而扩展到文物收纳,欣赏把玩,展示摆件等更多的用途。

文人书房的金石雅趣融入市井生活的实用哲学。那些层层叠叠的抽屉与暗格,既是物质文明的收纳艺术,更是东方美学中“藏与露”的辩证演绎。当观众俯身端详时,仿佛能听见历史深处传来的阵阵轻响——那是不同文明在器物之中的交响低语。

“流动的盛宴——中国饮食文化”特别展览 图片来源:香港故宫文化博物馆

“流动的盛宴——中国饮食文化”特别展览 图片来源:香港故宫文化博物馆

无疑,饮食是一个博大的命题,包含了农业生产,烹饪技艺,风俗习惯,也间接投射了美学、哲学和艺术的广泛思考。同时,作为生活美学的组成部分,如何吃、吃什么、怎么吃是每个人必须解决,又有各自独特选择的一道题目。

美学家蒋勋说,生活美学最重要的是体会品质。因此说,饮食对品质的考量无处不在。本次展览的110件珍贵文物告诉我们,中国人自古以来就深谙生活美学的哲思。在食器的形体、纹饰和色彩中看到美;在宴会的风俗、气氛和场景中感受美。在饮食的命题上,“美”真正实现了实用性的兼容。在与食物有关的方方面面去感受品质,这是古往今来中国人共有的意趣。

“流动的盛宴“特展以器物为钥匙,为我们开启了一扇通往千年饮食文化的大门。这些静默的青铜食器、温润的瓷盏、华美的食盒,不仅是古人宴饮生活的见证,更承载着礼仪、情感与智慧的流动基因。展览虽以“盛宴”为名,却不止于味觉的狂欢——它让我们看到,一器一物之间,蕴藏着文明的密码;一饮一啄背后,流淌着历史的深意。它们似乎提醒着我们:真正的盛宴从不因时间而散场,它将在每一次对器物的凝视、对传统的回望中重生,成为跨越时空的永恒对话。

海明威在回忆录《流动的盛宴》(A Moveable Feast)中写道:“春天一到,即使是虚假的春天,一切忧虑随即消散。”这份对美好时光的珍视,恰与“流动的盛宴”特展遥相呼应。在春天里,不妨走进香港故宫文化博物馆,赴一场穿越时间的文化飨宴。