第三个东坡:文士典范的视觉想象与形塑

中国人民大学艺术学院讲师|陈琳琳摘 要:“东坡懿迹图”选取苏轼各个人生阶段的重要事件,以连续画面的形式展现了苏轼跌宕传奇的人生历程,为苏轼研究提供了新的材料与视角。明清画家参考苏轼本人撰述及其同时代的史传、年谱等可信度较高的文献资料,对苏轼生平事迹进行筛选、提炼与视觉重塑,使得“东坡懿迹图”兼具纪实功能与审美价值。在艺术构思和表现手法上,“东坡懿迹图”受到同时期通俗叙事艺术的影响,积极呼应了晚明“东坡热”的文化风潮。将“东坡懿迹图”置于文人事迹图的创作传统中,对照同期盛行的“渊明事迹图”,亦可明确“东坡懿迹图”是关于文士典范的一种理想化演绎。这是有别于历史典籍与民间故事的另一想象路径,或可从中找寻到“第三个东坡”,以拓宽我们对于苏轼接受史的既有理解。

关键词:苏轼;东坡懿迹图;文人事迹图;形象塑造

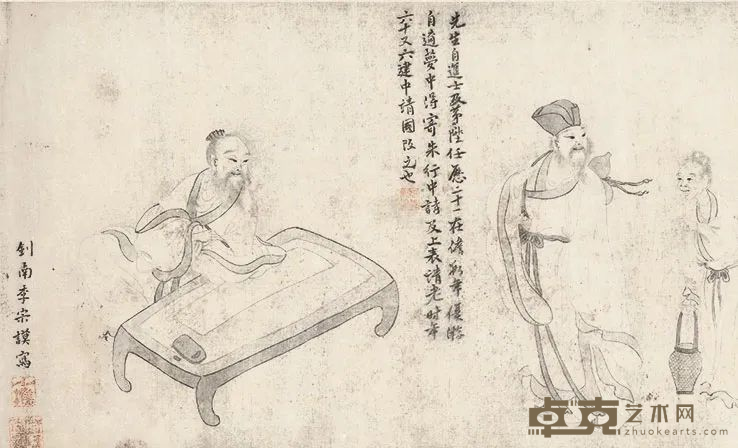

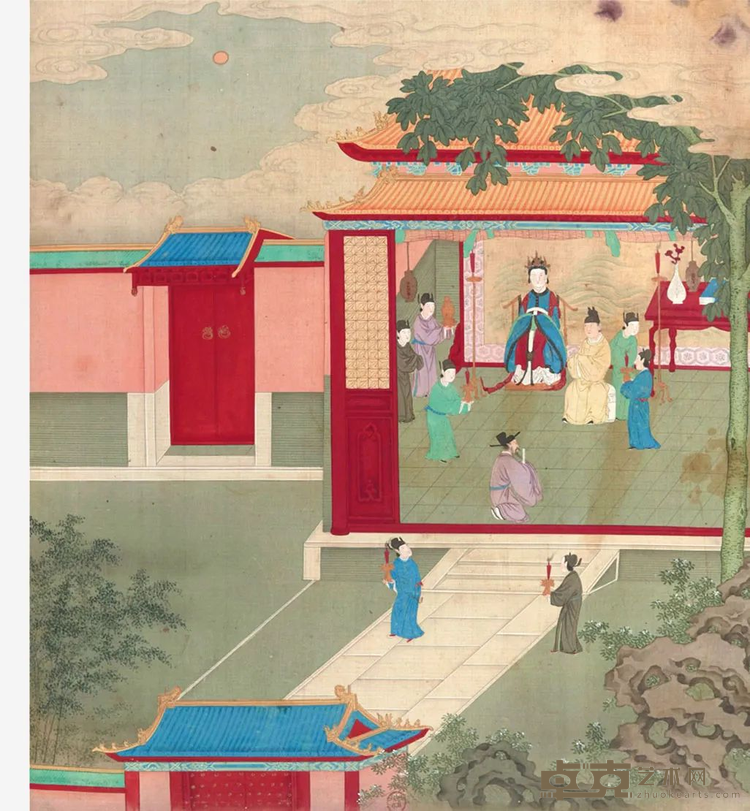

苏轼及其生平事迹是中国古代绘画的常见题材。历代画家广泛取材于正史、笔记传说与民间故事,将苏轼的人生行迹与诗意日常形诸画笔,创作了大量兼具艺术价值与史料价值的“东坡故实图”。这批绘画作品连接着苏轼的政治角色、书斋日常、情感生活与社会交际等多重面向,不仅展现了苏轼真实的生活细节、独特的性格志趣和丰富的精神世界,还折射出苏轼其人其事在后世的接受与传播状况。关于苏轼形象的塑造与流传,最经典的论断莫过于王水照的“两个东坡”之说:“在中国,有两个苏东坡,一个被写在各种史册上,一个活在民间故事、传说中。”这一说法主要聚焦于文字领域,无论官方的历史典籍,还是民间的故事传说,均以文字语言作为苏轼形象的传播媒介;晚明以降大量涌现的“东坡故实图”则表明,图像凭借着线条、色彩等更为直观的造型语言,为苏轼及其事迹的传播提供了另一种可视化载体。或许可以说还有“第三个东坡”活跃在历朝历代的绘画作品中,值得我们去发现与探索。具体而言,“东坡故实图”主要有两类表现形式:一类是单幅形式的人物故事图,聚焦苏轼的某个典型事件或生活片断,取材较零散,仅捕捉与定格苏轼生命中的吉光片羽。另一类是由连续画面组成的事迹图,一般题为“东坡懿迹图”,通过筛选与描绘苏轼各人生阶段的重要事件,较完整地呈现其跌宕起伏的生命历程。这类作品将苏轼的诸多生平事迹纳入表现范围,更集中地展现后世画家构想苏轼形象的多重维度与不同路径。本文重点考察“东坡懿迹图”这一题材类型,以现藏北京故宫博物院的李宗谟《东坡先生懿迹图》为中心,探讨苏轼形象如何经由后代画家的视觉想象与塑造,逐渐成为中国古代文士的一种神圣典范。一、“东坡懿迹图”的取材特点与画传性质 从文献著录看,“东坡懿迹图”最早见载于明代袁中道的《游居柿录》,袁中道称其亲见“赵孟頫笔《坡仙懿迹图》”一幅。近人鲍少游也记录过一幅“赵孟頫人物手卷《东坡先生懿迹图》”。以笔者所见,留存至今的“东坡懿迹图”,较可靠的作品有三种:明李宗谟《东坡先生懿迹图卷》,清邹一桂《东坡懿迹图册》,清陈政《东坡事迹图册》。日本学者古原宏伸的专著《中国画の研究》引用了一件禹之鼎款《苏东坡事迹图》手卷,藏所不明。《中国古代书画目录》另著录一件款署“黄盛”的《东坡事迹图册》,经学者考证为清人黄慎之作,“东坡事迹图册”的题名系后人所加,仅“东坡坐寐”“东坡禅友”二开图绘苏轼逸事。此外,近年艺术品拍卖市场上还流出过俞樾题引首、程万里所摹《东坡仙迹图》手卷。综合文献与实物两方面的情况,“东坡懿迹图”的创作活动,大抵是自晚明开始兴起,至清代逐渐流行开来。面对苏轼这样一位资料极为庞杂的创作对象,明清画家如何在有限的视觉空间内,对其跌宕起伏的人生历程予以创造性还原?他们究竟如何筛选与提炼苏轼的诸多传闻逸事,使之成为入画的素材?作为特殊的读者群体,画家对苏轼事迹的剪裁与描绘,以及对其人物形象的视觉塑造,又折射出何种独特的价值取向与审美追求?不妨以李宗谟《东坡先生懿迹图》(图1)为例加以考察。

左右滑动查看更多

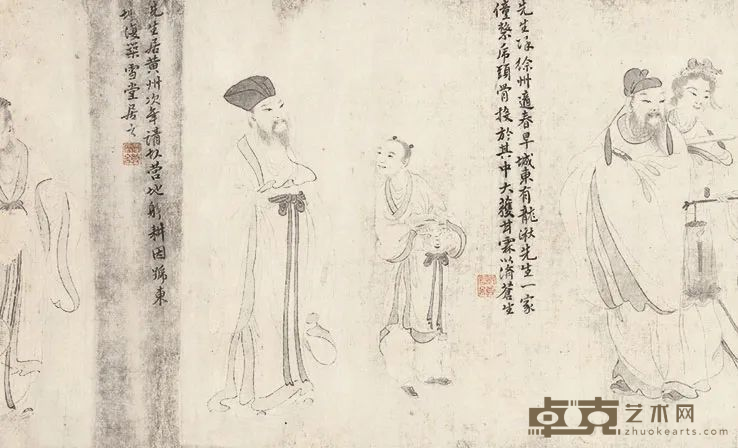

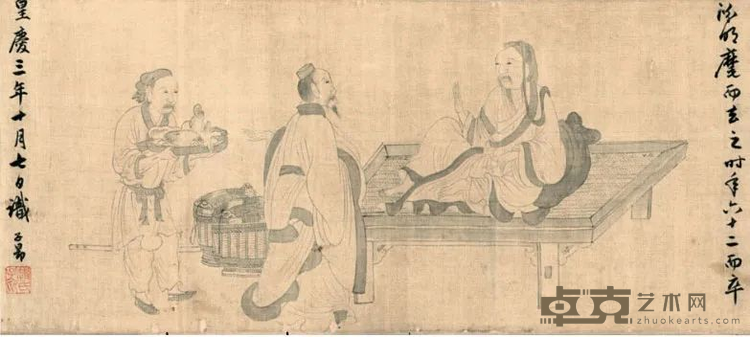

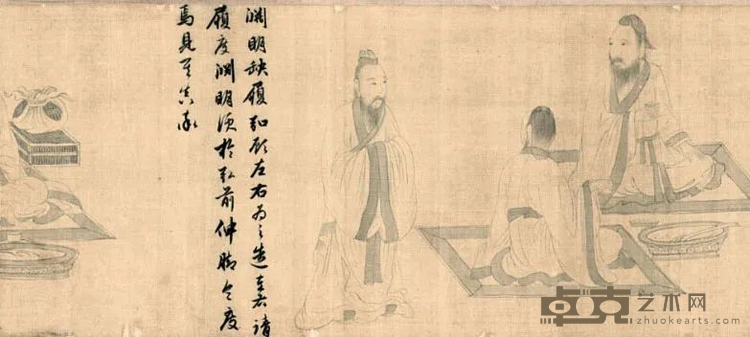

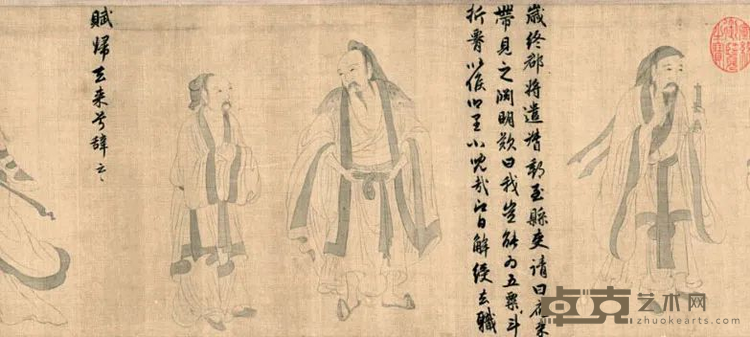

图1 李宗谟《东坡先生懿迹图》绢本水墨

27.2cm×362.5cm 明代 北京故宫博物院

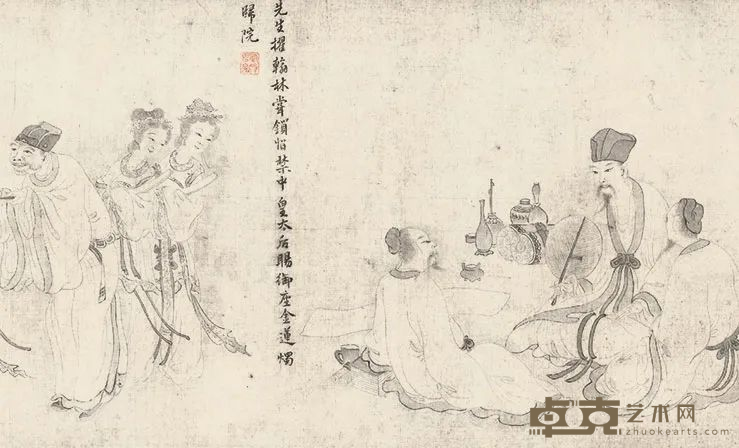

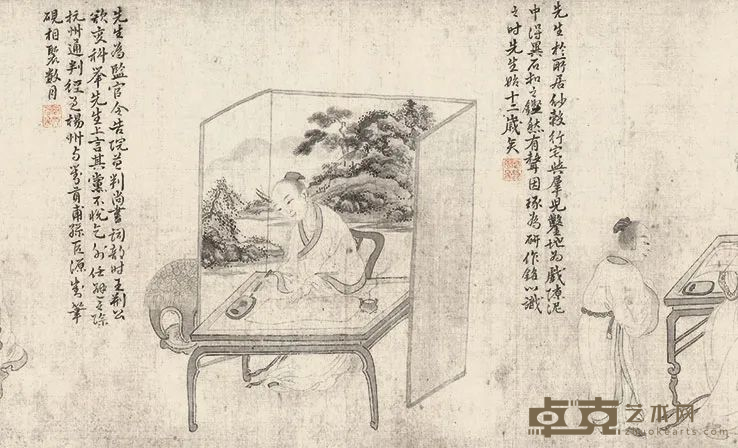

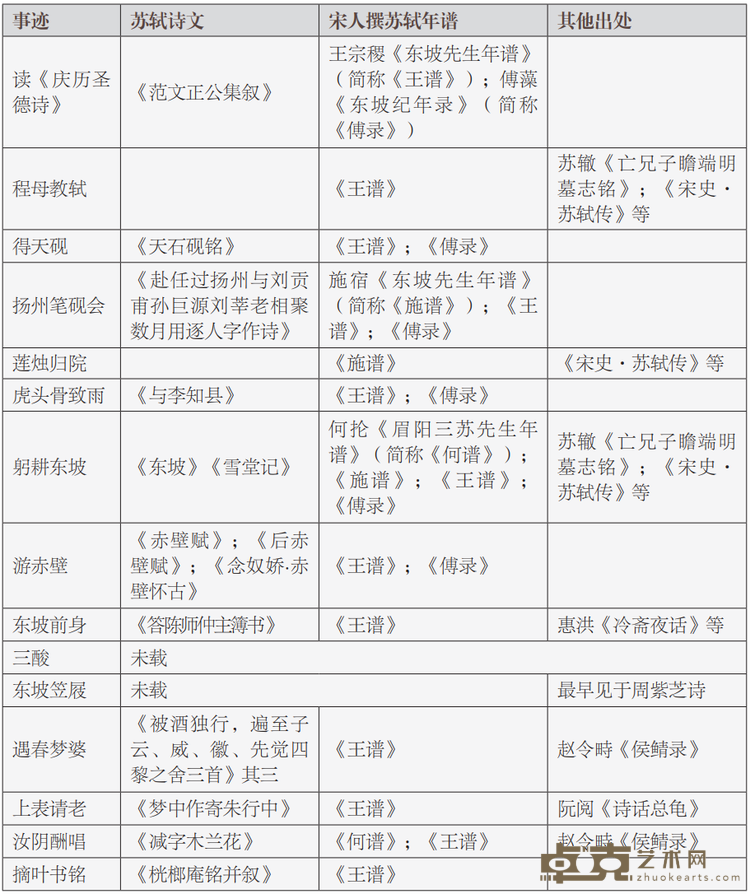

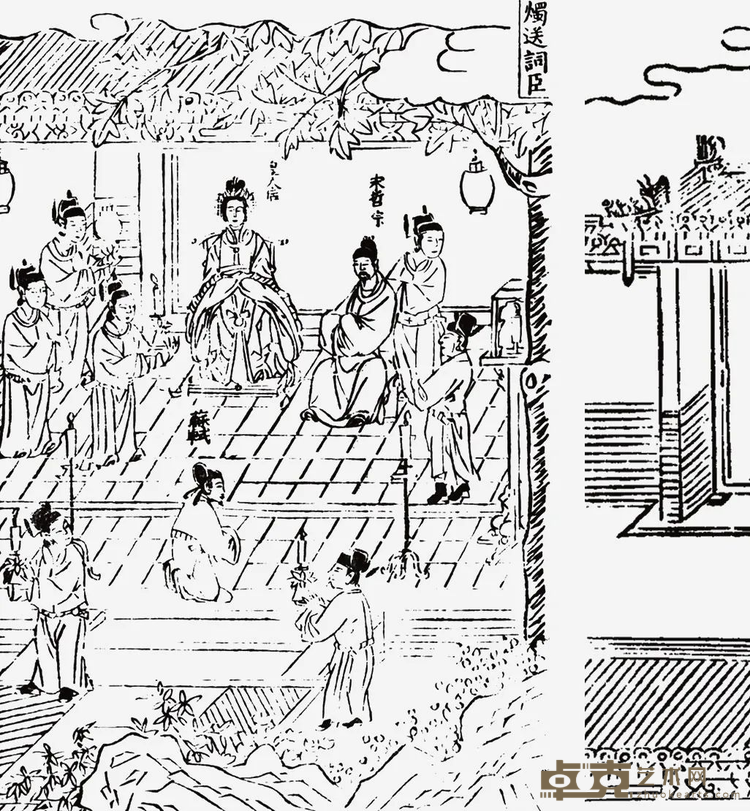

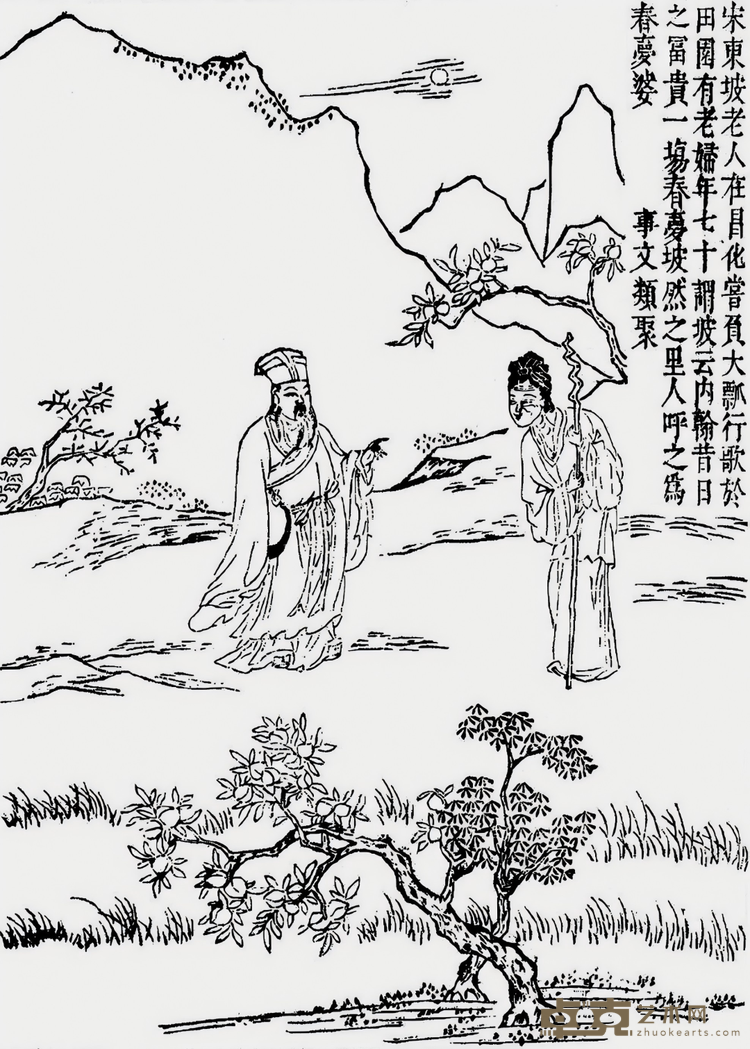

这幅手卷采用连续画面,大致按时间先后描绘苏轼在不同人生阶段的重要事件:读《庆历圣德诗》、程母教轼、得天砚、扬州笔砚会、莲烛归院、虎头骨致雨、躬耕东坡、游赤壁、东坡前身、三酸、东坡笠屐、遇春梦婆、上表请老等,较为完整地呈现苏轼从年少至终老的人生历程。该卷在取材倾向与表现图式上具有示范性,其后的邹一桂、陈政等清代画家对苏轼事迹的遴选及其形象的塑造,都明显取法于李宗谟。具体来看,邹一桂《东坡懿迹图册》删减“躬耕东坡”和“遇春梦婆”两个片段,新增“摘叶书铭”一段,图绘苏轼谪儋时偃息桄榔庵的日常情景,其余各事件采用的画面构图与人物造型未见显著变化,仅“东坡笠屐”“上表请老”两段补绘了童子形象。陈政《东坡事迹图册》在选材上略有出入,表现苏轼仕宦经历的“莲烛归院”“上表请老”俱未出现,反而纳入“汝阴酬唱”“摘叶书铭”等贴近日常生活的东坡逸事,更富于文人意趣。较比前两种懿迹图,陈政册页的画面表现稍有变化:如“子瞻、子由在筠州”一则,前两种懿迹图皆描画聚饮场景作为转世故事的讲述情境,陈政则忠实于《冷斋夜话》的文字记载,侧重还原“先生适至,追绎以告”的叙事片段;又如偃息桄榔林,邹一桂通过抓取摘叶书铭的生活剪影,重在刻画苏轼的闲居情态;陈政将画面背景由郊外移至室内,再现苏轼事后撰写《桄榔庵铭》的书斋场景。此外,这两件清代“东坡懿迹图”在形制上皆由长卷改为册页,从而具备与传记、年谱更为类同的阅读功能。经由梳理可发现,明清画家对苏轼生平事迹的遴选与再现,具有较固定的偏好倾向:首先,从时间节点来看,“东坡懿迹图”贯穿苏轼的整个生命历程,尤重少年时代与贬谪时期(黄州、儋州)。其次,在表现内容上,懿迹图虽涵盖仕宦际遇、科场经历、诗文创作、日常生活等诸多领域,但始终以文人生活为表现重心。再其次,就审美取向而言,画家尤为看重逸事所附着的传奇色彩,从中寄托具有普适性的文人趣味。略做归纳,“东坡懿迹图”有三类较明显的题材取向:其一,少年天才的传奇经历,如读《庆历圣德诗》、程母教轼、得天砚等;其二,仕宦生涯中的特殊际遇,如莲烛归院、虎头骨致雨等;其三,贬谪时期的日常琐事或交游活动,如游赤壁、躬耕东坡、遇春梦婆、偃息桄榔林等。那么,进入懿迹图的东坡轶事,究竟来源于何种文献资料?它们是否合乎苏轼真实的人生轨迹,又在多大程度上还原了苏轼的本来面目?笔者对“东坡懿迹图”的取材来源予以爬梳,为显醒目,兹列表如下(见表1):表1 “东坡懿迹图”取材考

左右滑动查看更多

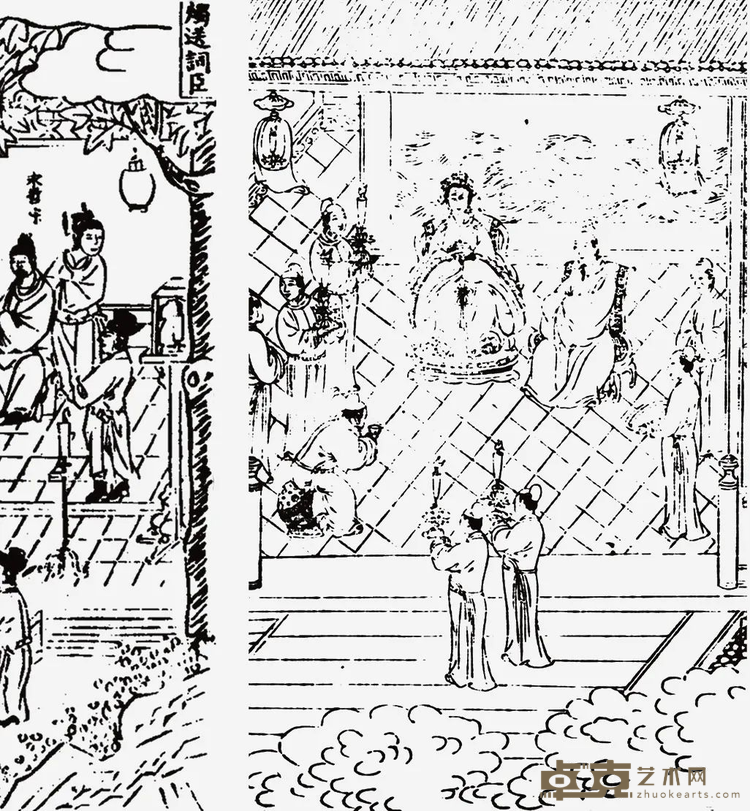

图3 多个插图本《帝鉴图说》之

《烛送词臣》,出处见注释24

图4《古文正宗》之《东坡学士》,

引自傅惜华:《中国古典文学版画选集》,

上海人民美术出版社1981年版,第252页

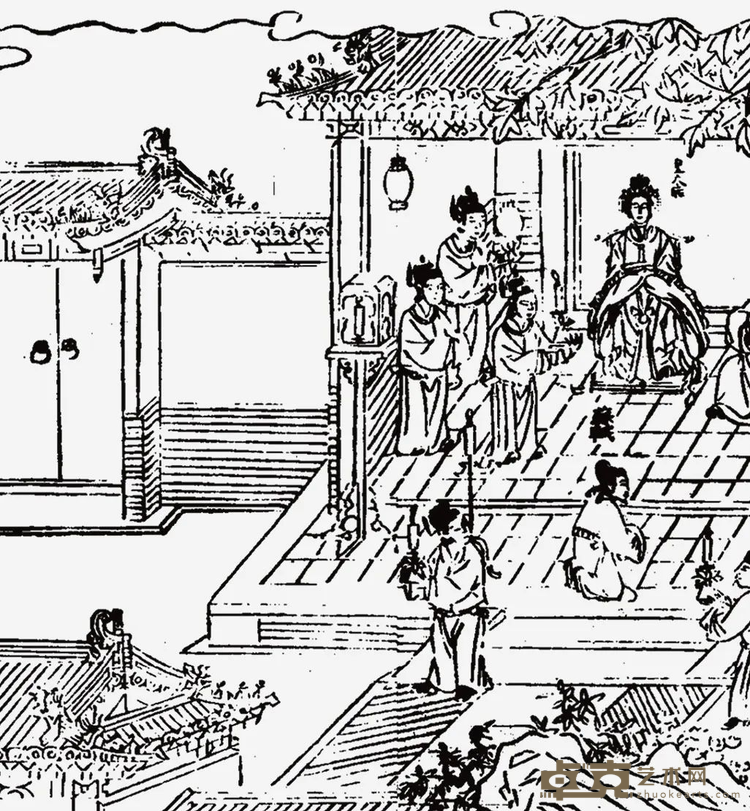

除了木刻版画,有明一代还出现了以“莲烛归院”为主题的卷轴画。传为张路的《苏东坡回翰林院图》(图5)属传世画作中名气最大、艺术成就最高。苏轼在一众宫娥侍从的簇拥下缓步返回翰林院,象征君王恩遇的莲花宫灯,被安排在画面中心的醒目位置,且设置了4盏之多。画家以流利疏宕的线条勾勒各式人物,飘逸的广袖宽袍衬托出苏轼的儒雅风度,将其仕途得志的风发意气传递出来。潜藏于归院事件背后的君臣知遇佳话,开始让位于翰林学士的文才风流。嗣后,关于东坡归院的主题图绘越来越脱离原初的政治语境,呈现写意化的特点。清代画家将这种文士风流的题旨演绎到了极致。如广东省博物馆藏苏六朋《金莲归院图》,画家不设衬景,纯以对表情的细致刻画塑造苏轼的归院形象:须髯飘飞的东坡略有几分醉意,由侍女搀扶着缓步前行,年迈的宫监手持莲灯,满脸堆笑地紧随其后。至此,在苏轼身上真实发生过的历史事件,与“文人醉归”这一富于象征意味的题材传统交融到了一起。李宗谟对“莲烛归院”的视觉表现,在图式上对张路手卷有所借鉴,人物用笔简括,具有写意化倾向。最值得注意的是苏轼的人物造型,尤其是所佩戴的幞头式样及动作姿势,与整幅手卷其他叙事画面风格迥异,当是受戏曲舞台造型影响之下的特殊扮装。画家有意无意地借用戏曲人物的道具造型与身段动作,突出强化了苏轼归院形象的传奇色彩。

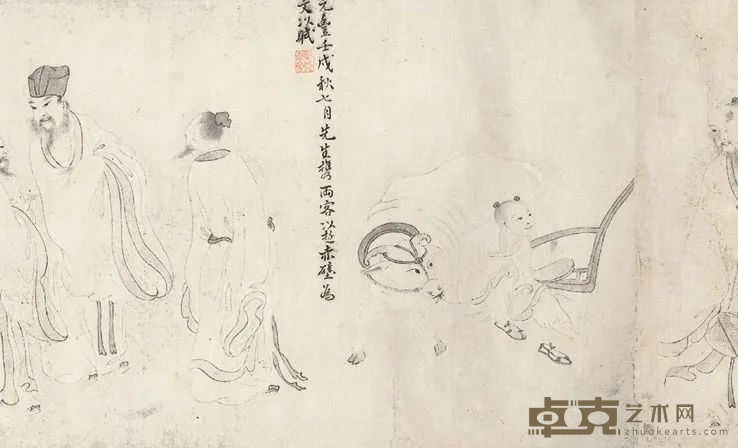

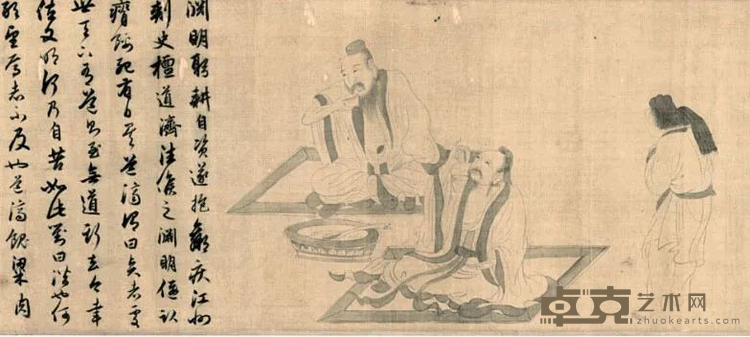

左右滑动查看更多图5(传)张路《苏东坡回翰林院图》纸本设色 31.8cm×121.6cm 明代 美国加州伯克利景元斋旧藏由此可见,同是“莲烛归院”事迹,苏轼本人的诗文撰述,正史及官方文献的记载,戏曲小说等通俗文学的改编,以及“东坡懿迹图”的视觉表现,因体裁与宗旨的差异而呈现复杂微妙的对照关系。从李宗谟手卷来看,画家虽广泛取材于各种史料,使其画面内容尽可能符合历史原貌,但其真正的艺术构思,则主要受到同时期大量流行的围绕苏轼生平事迹所展开的通俗叙事艺术创作的影响。(二)从亲历到想象——“前身为僧”与“遇春梦婆”图像叙事与文学创作之间若隐若现的互动关系,在“前身为僧”和“遇春梦婆”两个叙事画面中亦有生动的呈现。李宗谟《东坡先生懿迹图》对苏轼转世故事的描绘(图6),就题材渊源而言,可上溯至宋代惠洪的《冷斋夜话》。苏辙初谪高安,与云庵、有聪禅师交往甚密,二僧同梦与苏辙3人共迎五祖戒禅师。不久苏轼来筠相聚,众人谈及同梦的异事,苏轼自述八九岁时尝梦其身是僧,甚至还记得那位高僧的容貌。一经云庵验证,恰与五祖戒禅师相合。苏轼本人对其前身为高僧的说法也深为认同,甚至颇引以为豪,如其《南华寺》诗声称“我本修行人,三世积精炼”。其他宋人笔记对这一传说多有著录,如陈善《扪虱新话》记东坡前身为“具戒和尚”,何薳《春渚纪闻》记苏轼、黄庭坚同晤清老,清老“语坡前身为五祖戒和尚”等,学界对此已有深入研究。至迟到南宋初年,东坡前身为僧的说法已经成为文人士子间的普遍共识。与此同时,这一传说还进入通俗文化领域,话本小说《五戒禅师私红莲记》便将苏轼的这一转世传说与最早发生于五代时期的“红莲故事”融合到一起。在通俗故事中,五祖戒禅师成为东坡前身后被改头换面,由云门宗高僧“堕落”为破戒败道的五戒禅师,苏轼形象的娱乐化、世俗化特质,也由此逐渐得到开掘。

左右滑动查看更多图5(传)张路《苏东坡回翰林院图》纸本设色 31.8cm×121.6cm 明代 美国加州伯克利景元斋旧藏由此可见,同是“莲烛归院”事迹,苏轼本人的诗文撰述,正史及官方文献的记载,戏曲小说等通俗文学的改编,以及“东坡懿迹图”的视觉表现,因体裁与宗旨的差异而呈现复杂微妙的对照关系。从李宗谟手卷来看,画家虽广泛取材于各种史料,使其画面内容尽可能符合历史原貌,但其真正的艺术构思,则主要受到同时期大量流行的围绕苏轼生平事迹所展开的通俗叙事艺术创作的影响。(二)从亲历到想象——“前身为僧”与“遇春梦婆”图像叙事与文学创作之间若隐若现的互动关系,在“前身为僧”和“遇春梦婆”两个叙事画面中亦有生动的呈现。李宗谟《东坡先生懿迹图》对苏轼转世故事的描绘(图6),就题材渊源而言,可上溯至宋代惠洪的《冷斋夜话》。苏辙初谪高安,与云庵、有聪禅师交往甚密,二僧同梦与苏辙3人共迎五祖戒禅师。不久苏轼来筠相聚,众人谈及同梦的异事,苏轼自述八九岁时尝梦其身是僧,甚至还记得那位高僧的容貌。一经云庵验证,恰与五祖戒禅师相合。苏轼本人对其前身为高僧的说法也深为认同,甚至颇引以为豪,如其《南华寺》诗声称“我本修行人,三世积精炼”。其他宋人笔记对这一传说多有著录,如陈善《扪虱新话》记东坡前身为“具戒和尚”,何薳《春渚纪闻》记苏轼、黄庭坚同晤清老,清老“语坡前身为五祖戒和尚”等,学界对此已有深入研究。至迟到南宋初年,东坡前身为僧的说法已经成为文人士子间的普遍共识。与此同时,这一传说还进入通俗文化领域,话本小说《五戒禅师私红莲记》便将苏轼的这一转世传说与最早发生于五代时期的“红莲故事”融合到一起。在通俗故事中,五祖戒禅师成为东坡前身后被改头换面,由云门宗高僧“堕落”为破戒败道的五戒禅师,苏轼形象的娱乐化、世俗化特质,也由此逐渐得到开掘。

左右滑动查看更多

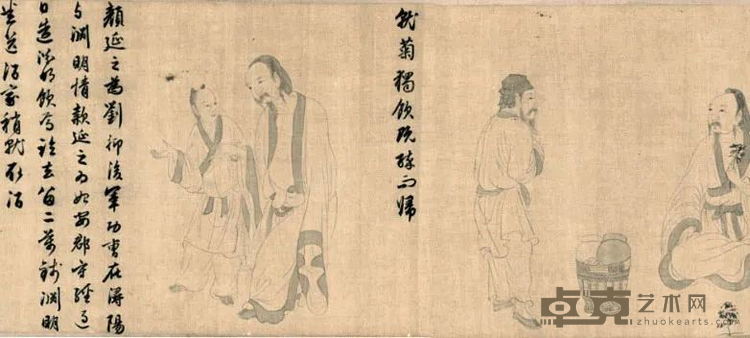

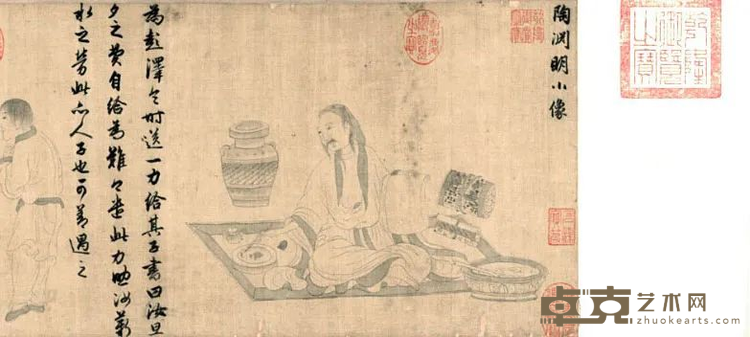

图9 佚名《渊明故事图》绢本水墨

30.3cm×574.5cm 明代 北京故宫博物院

首先,在人物刻画上,两类事迹图皆承继了北宋李公麟以来的白描传统,先用清劲的细墨线勾勒人物轮廓,又在巾帽、衣缘处施以淡墨,着重刻画主人公的面容体貌与精神气质。相对而言,李宗谟对苏轼形象的塑造,更细心地考虑到年龄的因素,少年、青年和中晚年各时期的容貌差异清晰可辨,“渊明事迹图”则以成年陶渊明的形象贯穿全卷。在五官特征上,两类作品均未严格遵循文献记载。李宗谟沿用明代通行的苏轼肖像造型:宽额,眉细而长,凤目,胡须丰茂,体态微胖,身着交领宽袍大袖,大多时候佩戴其自制的“东坡巾”,面部表情平静从容。《渊明故事图》也是如此,画中陶渊明的神色情态,与各个叙事画面自身的悲喜并无直接关联。这种趋于程式化的人物形象,包括特定的面容神情与动作体态,与传统的“高士图”“隐士图”等存在雷同之处。可见,明清画家并不执着于还原苏轼或陶潜的真实状貌,而是将他们泛化为更平易近人的普通文士,借以寄寓自身对文士典范的综合想象。其次,在空间经营上,两类事迹图均利用多达两行以上的题识,将整个画面天然地分割为若干半封闭的方形单元。每个方形单元好比一处相对独立的戏剧空间,画中人物有如戏台上的主要角色,完全沉醉于自我的世界中,敷演着各色各样的人生剧本。这种剧场效应的实现,主要有赖于一系列图像叙事手段。例如,李宗谟没有采取正面角度刻画人物,苏轼与观众的观看视线并未形成交集。这表明“东坡懿迹图”完全脱离了传统祖先像的影响,苏轼作为像主的肖像特征退居次要地位,叙事性特征得到有效的强化。独自沉浸于叙事情境中的苏轼,其视点随之被封闭于画面内部,仅与其他陪衬人物发生视线交换,动作姿态保留较明确的呼应关系。即使是纯以肖像程式表现的“东坡笠屐”,李宗谟也采取四分之三侧面的构图方式,苏轼不曾与观者产生任何正面的视线交流。画面整体采用俯瞰视角,观者被置于一种全知全能的位置,展卷所获得的视觉体验,便如同观赏一幕幕独立而又连续的戏剧表演。再其次,在创作思路上,两类事迹图都对传记史料做了精心的筛选整合,通过对故实内容的增删重组,凸显主人公最与众不同的个性特征,达成对其传奇人生的视觉演绎。在取材来源上,事迹图虽以正史及官方话语为主,却也兼及其他性质的文献资料,一些未被官方史书采编的逸闻趣事,甚至民间流传的故事、笑话也受到画家的关注。特别地,那些具有神异色彩、富于戏剧冲突或蕴含文人意趣的逸事情节,最频繁地进入画家的创作视野,有助于满足画家的某种隐秘意图或审美追求。从画面表现来看,“渊明事迹图”将隐士身份作为陶渊明形象塑造的重心,画家所拣择入画的渊明事迹,紧紧围绕着弃官归隐、处穷守节、躬耕自食等典型事件,服务于陶渊明隐逸形象的视觉建构。为了强化这种形象定位,画家对陶渊明事迹的发生次序也进行了有意的改编,“却馈”一事便被挪到卷末加以突出强调,为陶渊明的傲岸气节与超逸品格做了强劲的定音。相比之下,画家对苏轼形象的视觉塑造,更多地将其定位为理想文士,以宦迹为时间线索串联其人生履历,侧重于表现苏轼的文化活动与日常交游,显然是将创作意旨落于“东坡百世士”的视觉呈现上。结 语由“东坡懿迹图”可见,后代画家对苏轼生平事迹的筛选与描绘,有意地过滤掉了其灰暗挫败的政治遭遇,重在凸显苏轼形象的风流意趣和戏剧效果,渐次展现其富于传奇色彩的人生历程:从神童般的少年时代开始,到文化才艺的极力渲染,再到政治功绩的戏剧化呈现,最后到异乎常人的贬谪生活。这些事迹多取材于苏轼本人撰述或可靠的历史文献,但经由画家的创造性重塑,却展示出崭新的艺术面貌。换言之,通过视觉形象领略苏轼的跌宕人生,与阅读苏轼诗文集,翻查苏轼传记及其各类年谱,欣赏各种东坡主题的戏曲小说相比,能够收获一种全然不同的审美体验。特别地,“东坡懿迹图”以长卷或册页为载体,这意味着在观看的过程中,观者必然会把毫不相关的事迹主观地联系起来,少年天才、政治奇遇、贬谪日常以及命中注定的坎坷生涯,自然而然地成为解读苏轼人生旅途的关键词。这种兼具写真与纪事功能的图绘活动,最终变成了对苏轼人生轨迹的某种艺术化改写。它以视觉形式呈现了一个有别于历史典籍或民间故事世代层累而塑造出来的苏轼,为我们揭示出苏轼进入文学史、艺术史乃至文化史的另一种路径。至此,我们或许可以重新审视《东坡先生懿迹图》的定名。《易·小畜》有言“君子以懿文德”,唐代孔颖达疏曰:“懿,美也。”较比“事迹图”,“懿迹图”的定名带有更明确的价值判断色彩,这固然出于后人对苏轼的孺慕与追怀,但也提示我们,历代画家对苏轼形象的视觉建构,不免带有理想化色彩,本质上是一种关于“文士典范”的集中图示。(注释从略 详参纸媒)The Third Dongpo: Imagination and Visualization of the Literati Paragon

Chen Linlin, Lecturer of School of Arts, Renmin University of China

Abstract: The painting Dongpo’s Honorable Deeds, depicting important events in Su Shi’s life in continuous pictures, presents his legendary experience and provides new materials and perspectives for the study of Su Shi. Painters of the Ming and Qing Dynasties referred to Su Shi’s articles and reliable documents and materials including historical records and chronology related to him, selected and reproduced visually Su Shi’s life, and created this realistic painting with aesthetic value. When it comes to artistic conception and expression techniques, the painting was influenced by the popular narrative art of the same period, and actively responded to the cultural trend of “Dongpo fever” in the late Ming Dynasty. Putting the Dongpo’s Honorable Deeds in traditional literati deeds paintings and comparing it with the Yuanming’s Deeds (Yuanming Shiji Tu) popular at that time make it clear that the former was an idealized interpretation of a literati paragon. This is a kind of imagination different from that in historical books or folktales, from which we may discover “the third Dongpo” and broaden our understanding of the acceptance history of Su Shi.

Keywords: Su Shi; Dongpo’s Honorable Deeds; literati deeds paintings; image creation