何香凝美术馆外景

文_黄雪莹

3月2日,“透过她/他/TA的视界:海外华人艺术回顾展”在深圳何香凝美术馆正式对外展出。何香凝美术馆的海外华人艺术展系列至今已是第七届,本届从“身份”开始展开叙事,构建基于对他者的关注与共情的情感空间。观众受邀置身于一场关于“我”与“TA”的对话,挑战固有的二元界限,重新思考个体与空间、以及“我们”与“他们”之间错综复杂的关系。展览精选馆藏的28组作品,跨越多个文化语境,在有限的展览空间内构筑出多重叙事,短暂交汇的异质文化经验在此共振,并共同召唤出展览的核心议题——透过她/他/TA的视界。

TA的证明

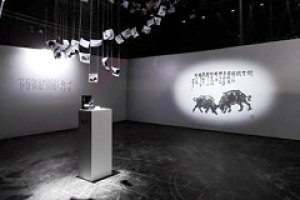

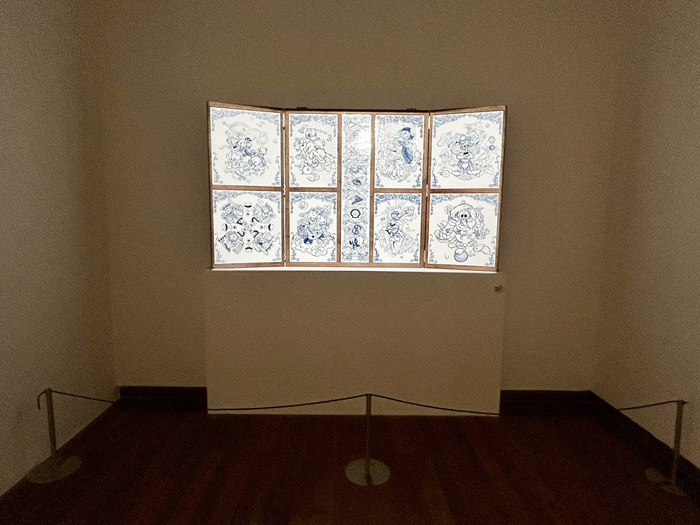

廖丁婷《入侵》多媒体装置 尺寸可变 2008

廖丁婷《入侵》多媒体装置 尺寸可变 2008

廖丁婷《入侵》多媒体装置 尺寸可变 2008

《入侵》源于艺术家作为华裔少数族群在印尼成长的个人经历,通过隐喻手法探讨地缘政治语境下的边界问题。在这件精巧的动力装置中,边界并非固定不变,而是一个经由不同主体持续协商、动态生成的场域。一根细线自装满沙子的花盆中延展而出,穿越墙洞,与墙另一侧的“风筝”相连。透过这一结构,观者得以窥见剃须刀片——它们依靠几片稀土磁铁保持直立,呈现出一种危险而脆弱的平衡。这一装置的存在本身即充满不确定性,极易因微小扰动而崩塌。

“风筝”所承载的,实则是艺术家家族的合法公民身份文件复印件,上面清晰地标明其华裔血统。这些文件在家中被小心翼翼地保存着——因为尽管她的出生证明确记载她为印尼公民,但仅仅因为外貌,她仍需反复借助这些旧时的纸质证据,去证明自身的合法身份。

“我”必须不断向TA证明,以获得对自足自我的确认。

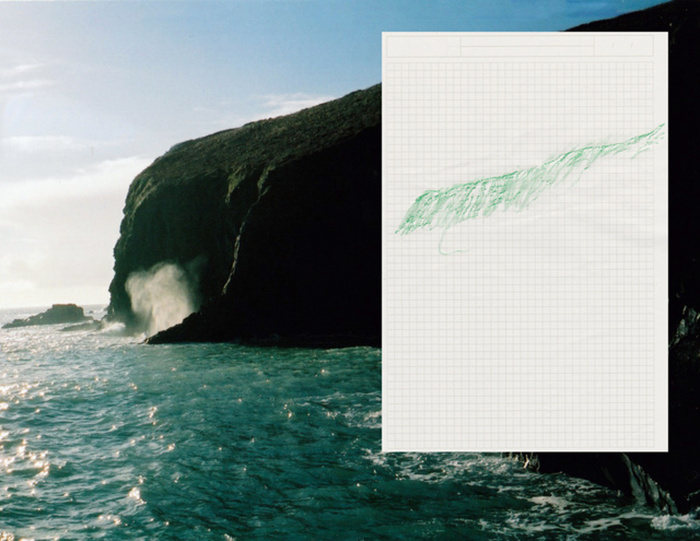

李美玲 最近的距离0 纸基银盐 127x152.4cm 2014 图源:何香凝美术馆

展览并未止步于对身份困境的批判,而是通过层层递进的叙述,引导观众走向对人际关系更具包容性的理解。在展厅的另一角,幕帘之后,一张1952年李美玲祖母获得美国公民身份的证书被置于幽暗之中——观众需借助提灯,方能窥见其细节。

这些身份的文件一方面意味着艺术家与故土的亲密关系。另一方面,也造成那种倍受排斥的感受,因为这是一些每当身份受到质疑时所不得不出示的证明。

观察者 段英梅 2005 图源:何香凝美术馆

与身份文件的静态叙述不同,段英梅的作品则通过行为艺术将观看与被观看的关系置于流动的情境之中。作为表演者,她也是观察者;而作为观众的我们,同时成为被她所凝视的对象。在装置作品中,她蜷缩于木架之上,木板恰好容纳她蜷坐的身形。随着时间推移,她始终保持静止,展厅内的所有动静仿佛被她沉默的存在所吸纳,暗示着一种因时间的流动与彼此的注视而悄然生长的情感联结。

沈玮 《已经想念你——自画像(松树)》彩色照片 50.8x76.2cm 2012

拍摄这些自拍像,是艺术家情感释放的方式,是他对真诚与偶然相遇的渴望,也是他在自然与社会秩序中寻求人性共同归属的尝试。在《已经想念你》这一自拍系列中,植物与身体交错融合,形成一场关于性别身份的诗意互文。植物的生长状态隐喻着个体身份的流变,而作品中的身体并非作为具象的“自我”出现,而是被抽象化为某种存在的迹象——一个时刻被观看、被定义,又不断突破定义的主体。

与TA相邻

邻里,是认识一个新居住地的“第一把钥匙”。位于第一单元展厅的中心是潘逸舟的影像作品《邻人》,呈现的是两个相连的两个坦克,不能分开,只能一起跳舞。作品源自1997年移居日本的经验,他和邻居互为邻里,却互不认识,也不知道其工作。

作品仿佛向我们抛出疑问:是什么让距离如此相近,却又各不相干?关系极度亲密,却异常疏离......

潘逸舟 《邻人》 7'15”影像 2012 图源:何香凝美术馆

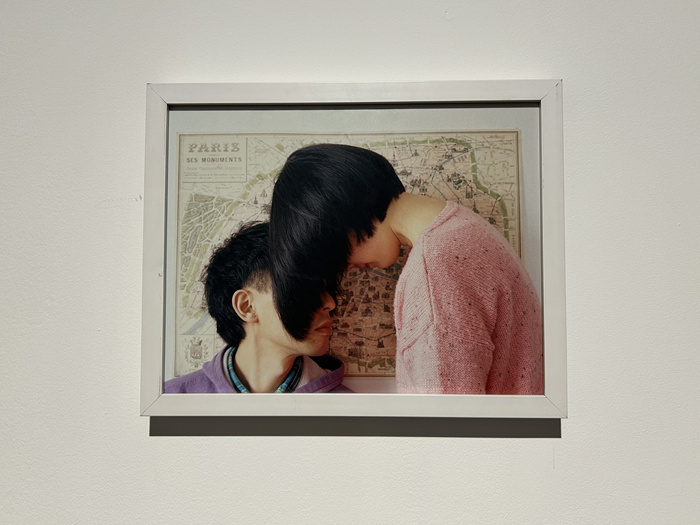

廖逸君 《创造一个二人世界》彩色照片 2013

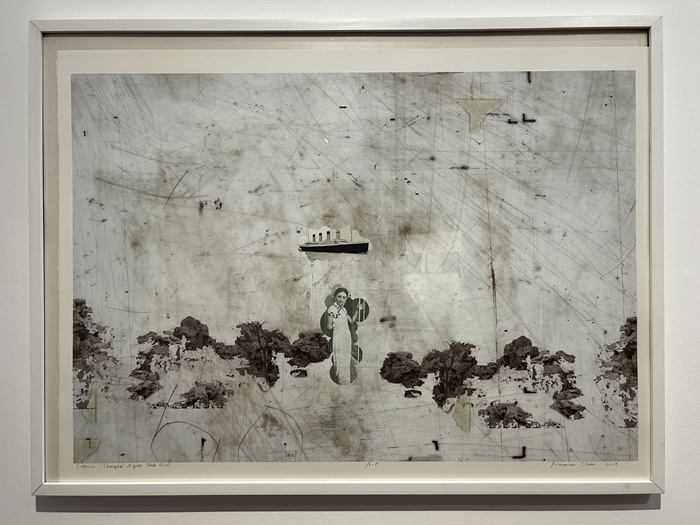

陈小文《泰坦尼克号/上海歌女》数码版画 89 cmx120 cm 2008

TA非必要做中国艺术

水墨,作为一种视觉语言,在西方的艺术语境中始终是小众的。然而,马蕙的水墨创作虽以西方的形式展开,其精神内核却深植于故乡西北那苍茫辽远的风景,以及奔流不息的黄河。海外华人的艺术实践并非仅停留在技法的演绎,而是在东方文化的内在本质中寻求视觉与观念的支撑。与此同时,作品也承载着某种“社会性”的关怀,这种关怀并非外在地附着于画面之上,而是内化于东方式的形式表达与观念建构之中,使其作品兼具“社会调查”与“口述历史”的学术价值。

马蕙 生物循环系列 卡纸水墨50cmx30cmx2 2021-2022

马蕙 生物循环系列 卡纸水墨50cmx30cmx2 2021-2022

“生物循环”系列创作个人经历有关。她的亲人都死于癌症。马蕙带着特殊的敏感在显微镜下看细胞,记录她的感受和痛苦,收集了大量的资料,把形式和技巧、情感通过水墨连到一起。

陈成球 《邀(二)》纸本设色 1998

王克平 无题7-07木雕 45cm52cmx34cm 2002

每个50、60后的艺术家都有一段丰满的故事,是一段不为人知的时空背景的缩影。他们非必要做中国艺术,中国的文化已融化在他们的血液之中,不需要把血涂在脸上,而是在艺术语言的探索中自然而然地流露。

任戎 《中国纹身--山石摄影照片拼贴》40cmx30 cmx30 2002

任戎那些具有原始艺术特征的“植物人”形象,正是他对天地、阴阳、正负、刚柔等互补共生概念的视觉诠释。这些观念不仅源自他血液中承袭的中国文化基因,也在他旅居德国的三十余年间,与当地哲学、音乐、当代艺术的熏陶相互渗透,最终形成一种兼具中德文化基因的艺术图式。

在中国古典哲学中,阴阳的互动关系既充满异质性,又保持着相互依存与纠缠的动态平衡。这种关系并非静态的对立,而是在不断的流变与转化中推动事物的生发与更迭。同样,在不同文化的交汇与碰撞中,也存在着一种持续的“相生相克”关系——既是对抗,也是调和;既是张力,也是融合。借着两种相反趋势的流动博弈,在相互制衡中孕育新的可能。所谓东方与西方、传统与现代的二元分野

在展览流动的叙事中被一一化解。

茹小凡 等观 36x30x40cm雕塑 2019年

茹小凡的生命历程横跨剧变的时代,从大饥荒时期的饥饿困厄,到特殊年代带来的荒诞与沉重;从改革开放初期的第一口自由空气,到西方黄金时代的辉煌盛景,再到传统价值观的式微与重估。个人记忆与历史进程交叠,使他的艺术充满时间的沉淀与文化的交融。

“花头”系列植根于景德镇路边篱墙间肆意生长的杂花野草,亦或是流亡法国的文化基因,在血脉深处绽放出的隐秘回响。这些花取代了禅僧的头部,让“一花一世界”的禅意物化为超现实主义的雕塑——生机与静默并置,东方哲思与西方观念交错。

雕塑本身是作品,被弃置的匣钵则化为现成品,它们的邂逅已超越时空的分野。脚下不再是坚实的传统台座,而是一粒沙,一滴水,抑或虚无缥缈的泡影,在无常与变动中暗示着流转的命运——他们如何在漂泊中展开,在行旅中安身。

薛雷 《摩登时代I》胡桃木、手绘青花瓷版 106cmx196cmx5cm 2009

数十年来,中国的社会与文化生态剧变,叙事的焦点始终在“流动”。“流动”的物理状态决定了他们不再固守某一地理或文化立场,而是在中间地带游走,对于地方化与全球化的感知亦随之演变。文化挪用不再是单向度的,而是一种双向渗透:全球化世界里的商业标识、家喻户晓的流行元素,被嵌入手绘青花瓷板,化作祭坛画般的视觉隐喻,直指我们对现实本质的认知盲区。这一代是“文化混血”,并非有了海外经历才算;在外,他们是“流放者”;回国,又成了“驻留者”。

胡冰《雪色》玻璃、橡胶、树脂、LED灯

胡冰《雪色》玻璃、橡胶、树脂、LED灯

30余件瓶形雕塑——圆形、椭圆、弧形、长方形——在雪色架子上排列,破碎玻璃的裂痕化作有序的线条,在破与不破之间构筑张力。裂缝隐匿于物件间,清晰与模糊交错,使那些未曾言明的女性意识与性别隐喻得以具象化,并在流动的语境中延续。

任叮思 潮止于海深处(石拓印研究) 2014 图源:何香凝美术馆

随着跨国流动的便捷和国内艺术市场的崛起,艺术家们“走出去”已不再意味着“回不去”。定居海外不再是唯一选项,成长于全球化年代的他们,褪去了沉重的历史感,轻装上阵,奔赴一场自由的游走。

TA的游移与回声

张大力 对话 数码打印照片 170x120cm 1999

当城市的废墟与边角地带化作艺术家在异国游走的“光头”涂鸦轮廓,由此生成了他和城市环境以及生存在城市中的形形色色的人的对话。留存的照片照片成为记忆的锚点,是空间曾经存在的实证。

“公共空间”从来不是一个单一而固定的概念,它充满歧义,而当它成为社会热门议题时,某些讨论却将“公”与“私”过于对立化。在社会学语境中,“第三空间”指的是介于家庭(第一空间)与工作场所(第二空间)之间的公共或半公共空间。艺术家们在这一语境下展开创作,探索如何在多文化、多地域之间拓展观察视角,创造崭新表达方式。他们的作品从日常琐事延展至宇宙爆炸,带来视觉与认知上的惊喜和启发。

陈赛华灌 素描空间:七号 2010 图源:何香凝美术馆

《素描空间:七号》以黑色蹦极跳绳在空间中的高速弹跳,呈现出一个被遗忘空间所潜藏的能量。跳绳在墙壁、屋顶、地板间激烈反弹,以充满活力的动态方式重新定义了城市空间的空虚与颓废。

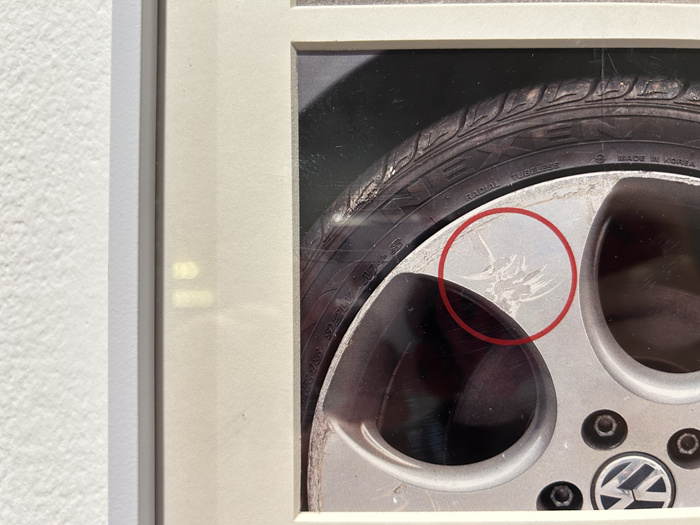

唐子豪 错误档案 2013.03.01数码照片 10.2cmx15.2cmx2 2013

值得注意的是,从作品本身来看,年轻一代艺术家的创作几乎不再携带“中国符号”。他们游刃有余地运用新媒体、装置、抽象绘画等当代艺术手法,实践超越文化背景的视觉语言。正如他们的游走轨迹,他们的叙事不再受限于国别,而是寻求在不同国家拓宽视野,尽可能地跳脱固有身份,寻找共鸣。

展览现场

在何香凝美术馆多年来的在地耕耘中,展出的文献、图像、视频,述说的是华人家庭的私密故事,也道尽了文化碰撞的复杂余波,使展览避免了充满说教意味,沦为理论的注脚。

自第60届威尼斯双年展以“处处是外人”为主题,再次将“离散”推向公众视野以来,我们不断追问:谁是外人?何谓“处处”?当代语境下的“离散”早已超越了传统意义上的地理迁移或族群流散,它指涉个体与世界交错互动时产生的纠葛、错位、协商与连结。

展览现场

从殖民史、离散经验、全球资本主义体系,到酷儿社群的建构与在地空间实践,海外华人艺术家以一种持续生发的姿态介入主流叙事之外的文化实践,在全球范围内建立跨越地域的对话。他们更关注创作的过程性,以及观众如何在空间中体验、感知,进而生成意义。

这些创作游走于主流之外,既关乎艺术,也关乎血缘、身份与记忆。离散的历史在他们的作品中交错回响,而“以侨为桥”的理念,更凸显了一个可持续艺术生态所需的品质:敢于试错与拥抱脆弱的勇气,立足长远的支持体系,以及为新生力量提供养分的慷慨精神。(本文图片除注明来源外,均由作者现场拍摄)