门厅墙壁上的《制作壁画壁仗》(局部)

在一般观众的认知里,艺术展览都是在美术馆和博物馆中进行,但是一些艺术家偏偏选择在日常居住空间中进行展览。在北京朝阳区东坝某小区的一座居民楼,观众乘坐电梯到达19层,就能看到对面公寓房门上贴着展览标题“天长地久:单元房里的洞窟计划”。

打开屋门,这是一座非常普通狭小的毛坯房,没有任何家具,房间从门厅开始到起居室、主卧、次卧、厨房、卫生间的墙壁和天顶都涂满了彩色绘画。

即将消失的“洞窟”壁画

2025年3月16日-3月31日,由崔灿灿策划,艺术家褚秉超创作的“天长地久:单元楼里的洞窟计划”在北京朝阳区华瀚福园举行。据褚秉超介绍,从2024年2月开始,褚秉超用一年的时间,将自己租住的两居室4个房间内绘制了大大小小21个场景故事。这些故事也浓缩了褚秉超在过去、现在和未来要创作的作品,而眼前这些墙绘作品即将永久消失。

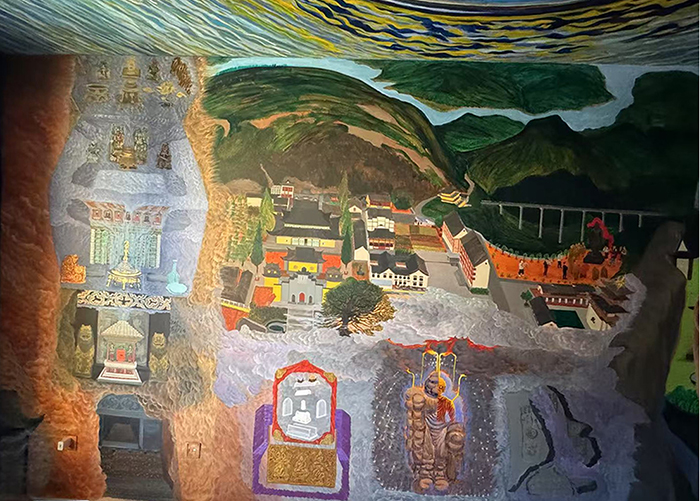

起居室墙壁上绘制着与佛相关的创作和故事

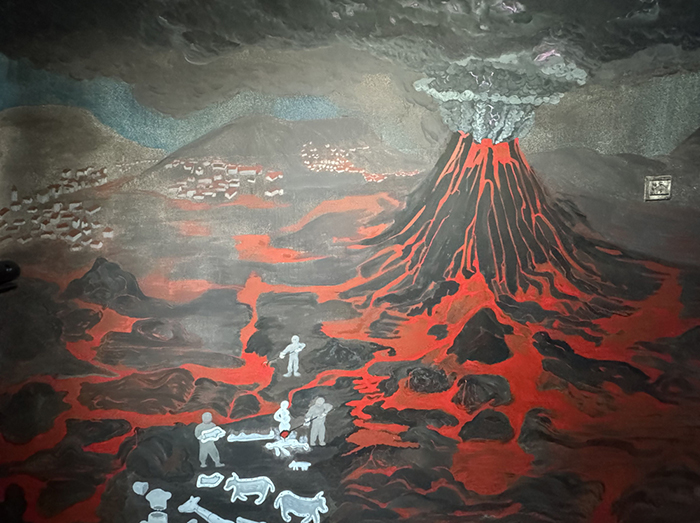

主卧室中的《铸石》(局部)

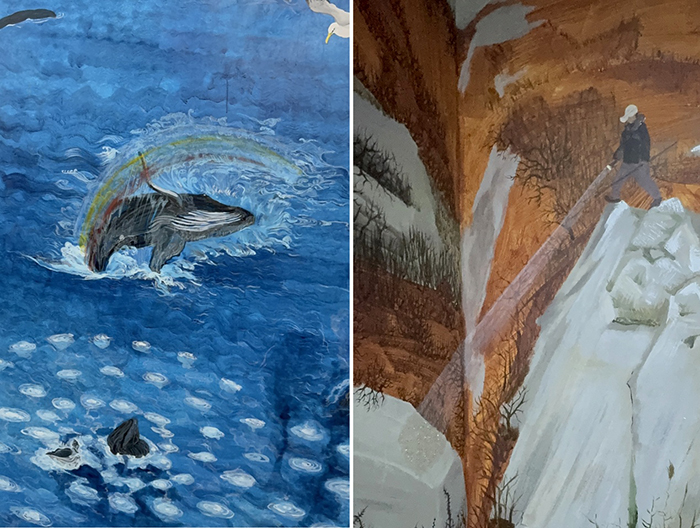

观者游走在这个单元房,每个小房间都有不同的感受,在门厅的墙壁上他画下了最初自己在房间里画壁画的样子;主卧室左侧的蓝色大海是作品《水手》,紧挨着的中间墙壁描绘了土黄色高原场景的《高原鲸落》;对面墙上的《铸石》描绘了红黑色的火山熔浆的场景;次卧室里他画下了在甘肃家乡地区展开的大山改造计划——《七府寰屏》系列;厨房墙壁上展示了《曲阳,阳曲》《见龙》等与光有关的作品;起居室墙壁上是跟佛相关的各种现实、历史和宗教中的故事。

这些彩绘的每个宏大故事场景中又环套着小的故事,作品之间既有连接又各自独立,过去、当下与未来的连续性叙事构成壁画的有机整体。观者需要屏息静气慢慢品读,很像在一座又一座不同年代和主题的古代洞窟中穿越浏览。

同时,褚秉超在墙壁上用缓慢的手绘重绘自己的行为作品的方式本质上是一种再创作,叙事性手绘的方式为观者所带来的松弛和遐想,是在现代展厅中的高清图片和影像所无法比拟的。

褚秉超模仿古代工匠的方式,将自己封闭在单元房内经年累月地创作,工作室即展示空间。所不同的是工匠绘制的东西会永恒地保存下来,但这间单元房仅仅是艺术家作品暂存的展示地。数天之后,作品将被房主铲平。因此褚秉超从开始制作墙面的基层时,他就用草泥灰和白色高岭土制作了壁仗表层,为创作提供了媒介,方便之后搬走时揭取。

诗意地探寻者

褚秉超是甘肃平凉人,出生于 1986年,2010年毕业于湖北美术学院雕塑系。他认为,雕塑最重要的是想象力和体力,一个不错的雕塑艺术需要雕塑家“载着思想围绕着雕塑行走万里”。

褚秉超向观众介绍作品

在创作上,褚秉超没有选择同代人热衷的科技、消费文化等主题,虽然他长期在甘肃、陕西、宁夏等西北偏远地区从事创作,他也不是严格意义上的大地艺术家。褚秉超逃逸出各种艺术史中的宏大主题和常规界定,在荒野和古历史中不设预定的游走,关注自身的感受和情感,以某种很细微的触点来思考和拓展自己的创作疆域。

五祖寺《新佛说造像量度经》(局部)

《水手》《不二》局部

褚秉超的创作出发点往往微小而平凡,有的是几块石头,一段海岸线,一片月光,一个有趣的地名,一段臆想,之后展开一个行为,给出一个解读,塑造出一个结果,而这个结果并非是酷炫的景观和具有多大的现实意义,反而是其行为过程和解读本身令人寻味,而这些看似荒诞的行为背后又有几分诗意的温情。

而这些行动事件是由发现、寻觅、复原、归位等不同行为步骤组成,背后似乎隐藏着艺术家对无常事物中本源的探寻、留存、修补、寻觅和自我确认的心理轨迹。

《曲阳,阳曲》(局部)

壁画中的《曲阳,阳曲》描绘了两个相似但不同的地名,一般人不会细想这两个名字的区别,但褚秉超却在当地了解到曲阳是因其太行山脉地貌弯曲处的阳面而得名,即山脉弯曲了太阳。而阳曲是因为汾河的形状产生的一个弯曲,而得名“阳曲”,即太阳被河水弯曲。

在某处墙壁上,褚秉超还画了一个他和朋友秉烛夜话的画面,中间的蜡烛是他在一个残破洞窟中找到的,他猜想蜡烛是几十年前遗弃在这里的,当地还流传着一个传说,早年间,有人把石窟中的造像佛头打掉,做成建筑材料修建了一座桥。褚秉超就在一间昏暗的小屋里,点燃了这根蜡烛,和一位朋友分享了这段故事,直到蜡烛燃尽。

西西弗斯式的荒诞和幸福

次卧室中描绘的《石还山》

褚秉超的艺术计划中,也不乏有超大型活动,比如次卧室中描绘的《石还山》,其经历是艺术家在甘肃黑戈壁,在车窗后视镜中看到地面上渐渐消失的石头,感觉很动人,他推测这些石头可能就是从山上滚落的,他就再次进入黑戈壁寻找曾经遇到的那座山,他把能搬得动的石头一一涂成白色,再一个又一个搬回山顶聚拢。在黑黢黢的山体上,山头散发着白色的光芒,似乎印证着人类虽然微小但可以印证的意志。

《七府環屏》系列(局部)

2015年,褚秉超回来家乡甘肃平凉,想以一己之力试图修复一座塌陷的山体,他给这座荒山起了一个颇有古意的名字——七府環屏。从2016年至今,他在这里植树、修路、挖山、引水、治理山体滑坡、制作夜火、对山上植物采样描绘,甚至在山上引入广告,向世界招商等。

《水手》(左)和《高原鲸落》《礼物》《白骆驼》(右)

画在次卧室的《水手》和《高原鲸落》是两幅与鲸鱼相关的壁画,可以连缀在一起阅读,这似乎代表了艺术家更为浪漫化的想象。《水手》描绘了一个追逐鲸鱼的水手;《高原鲸落》叙事了艺术家要在全球范围内寻找搁浅在海洋沿岸的鲸鱼尸体,运往青藏高原或距离搁浅鲸最近海岸的高原,继续鲸还未走完的路程,让运输鲸鱼遗体的这段路程凝聚成万物对鲸的吊唁。最后让鲸鱼在青藏高原上自然腐烂。

《大唐西域记》玄奘

类似上述作品的还有很多,褚秉超这些看似荒诞的艺术行动构成了某种对荒野大地的针刺事件,其意志力和奇异的想象形成一种奇妙的张力。观者能感受到这些以小博大,精卫填海般的行动中表现出的对现实庸碌无常的对抗,“补天”般理想的追求。哪怕这些行动和努力最终都将被岁月和自然力量无情地吞噬,也要一如既往地去实践。在这个意义上,褚秉超颇像一个现代愚公和西西弗斯,在无尽的徒劳努力中寻找意义。正如加缪所说:“攀登山顶的拼搏本身足以充实一颗人心,应当想像西西弗斯是幸福的。”

(作者:刘鹏飞)