元代禅僧中峰明本书法奇特,风格异于时流,世人称之为“柳叶体”。其中存在许多非常态的书写惯性,将这些征象统整分析,合理推测存在着左书执笔与其他可能。禅僧书法的个性化彰显究竟是有意为之抑或是自然本色,书论其人,笔者将着力于笔迹与图像考察,为中峰明本墨迹研究提供新的发现与观点。

关键词 中峰明本 “柳叶体” 左书 非常态书写 高僧墨迹Yuan dynasty Zen monk Zhongfeng Mingben’s calligraphy is peculiar and his style is different from the flow of time. The world called it “willow leaf body”, which there are many unconventional writing inertia. These signs will be analyzed in a holistic manner and is reasonable to assume the possibilities of writing calligraphy in the left hand. Whether the personalized manifestation of Zen monk calligraphy is from intention or natural nature? The style of calligraphy can reveals one’s character. The author will focus on the examination of handwriting and images to provide new discoveries and perspectives for the study of Zhongfeng Mingben’s handwriting.Keywords Zhongfeng Mingben; Willow Leaf Body; left handwriting; unconventional writing; ink of Zen monk

一、中峰明本其人与书

中峰明本(1263—1323),元代禅僧,自号幻住道人,俗姓孙,钱塘(今杭州)新城人。幼年丧母,十五岁有出尘志,平日喜诵《法华》《金刚》《圆觉》诸经,因阅读《景德传灯录》有疑,参礼高峰原妙禅师(1238—1295)。二十四岁出家,二十六岁受具足戒,修行精勤无怠,后嗣法高峰原妙,成为临济宗杨岐派虎丘绍隆支下破庵系传人。师隐居湖州弁山幻住庵,至大元年(1308)应请往杭州天目山狮子院,仁宗皇帝赐号“佛慈圆照广慧禅师”,赐金襕袈裟。师擅诗书,法缘甚广,高丽藩王曾专程拜谒求法,当朝文人多与之交往,包含文学家虞集、冯子振;书法家鲜于枢、邓文原、杨维桢、康里巎巎、张雨;赵孟頫、管道昇夫妇更是其皈依弟子,问道于禅,诗文唱和,从题跋赞咏可见交谊。

师为禅门巨匠,融通诸宗,大力提倡念佛,曾作《怀净土诗》百余首,并著有《信心铭辟义解》《楞严征心辩见或问》《金刚般若略义》《山房夜话》《天目中峰和尚广录》《幻住庵清规》等,影响甚广。至治三年(1323)八月十四日,师索笔写偈辞众曰:“我有一句,分付大众,更问如何,本无可据。”后安然坐化,年六十一,僧腊三十七。后人尊称“江南古佛”,有“元代第一高僧”之誉。

中峰明本是僧家笔墨之佼佼者,《中峰明本全集》录有大量遗作。可惜古代书画保存不易,真迹大多流落海外,除了佛教中有其重要影响,美术学界对僧人墨迹范畴知之甚少,相关研究屈指可数。20世纪90年代,德国海德堡大学劳悟达(Uta Lauer)曾撰《禅师中峰明本的书法》,从历史、书法、图像等多维视角建构中峰明本在元代书史的地位,其他学者则有散论几篇,大致勾勒其书于世人的认知领域。本文承自以上研究,以田山方南于昭和四十年(1965)所著的《禅林墨迹》《续禅林墨迹》和昭和五十二年(1977)《禅林墨迹拾遗》图册为参照文献,从书法实践与鉴别诸多角度,就尺牍中含有的不少“非常态”的书写迹象进行析理,将文献与墨迹相互参照,探讨执笔和书法表现的关联,得出中峰明本毛笔书写存在以下三种可能:(一)惯性左书(左撇子);(二)燃指左书(燃指后的左手执笔);(三)右手书写(左右兼能)。

熟悉中峰明本(以下略全名,称明本)的人多称其书为“柳叶体”。其学书本源已无可考,用笔近似二王尺牍与孙过庭书谱,是崇尚帖学的笔墨实践者,喜用狼毫,中侧锋常交替使用,亦不忌偏锋,行书妍美细挺,以空中飞舞般的柳叶著称。有学者提及明本参章草写行书,与之交好的赵孟頫、邓文原皆擅章草,或许师友间相互影响,但是否存在关联有待商榷。目前已知存世墨迹约莫三十件,以小楷为主,内容为法语开示与顶相题赞。

关于“柳叶”一说,明代陶宗仪《书史会要》曾提及古代篆书:“自后又别为八,曰鼎小篆,曰薤叶篆,曰垂露篆,曰悬针篆,曰缨络篆,曰柳叶篆,曰翦刀篆,曰外国胡书,此皆小篆之异体也。”〔1〕陶宗仪所列,是过程中发展小篆逐渐形成的异体,实际上不止八种,其体系纷繁,有些强调末笔收尖,或在部件上加以变化,杂糅装饰,看起来不像常态流通的范字,反而增添绘画设计元素。“柳叶篆”特征在于字的头尾细尖、中端肥厚、状似柳叶,因此得名,据考为晋代书家卫瓘取法章草而作。然而,此处所指乃针对篆书而言,明本擅行楷、点画清晰,偶参草书,未曾见有篆书之作,由于用笔特征雷同,明代《皇明书画史》云:“明本书类柳叶,虽未入格,亦自是一家。”〔2〕可见明人将其书模拟柳叶。书法传承向来依循前人笔墨,尚古为范,然而在其墨札中除了能隐约看出学习过“二王”父子,其实更多征象仍出于己意,点评也许从尊古本位出发,却无法动摇高僧明本在书坛成一家之流的事实。

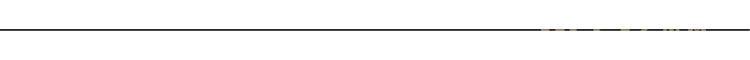

劳悟达认为明本笔法别具一格,“复杂多变的笔势极具表现力”,“章法犹如一张编织紧密的字网,没有明显的行距”,“柳叶状笔划具有未经修饰的朴素感,笔法遒劲,势如破竹,一笔挥就”。〔3〕这类具象形容,是展现柳叶体最直接的视觉之感。此外,明本还善于利用字间穿插,字与字的空隙“相互崁入”,使行气紧凑相连,长画字刻意拉长,让画面疏密相间。由于起收笔常见侧锋切锋,也许与他惯用的毛笔有关,是硬度偏软、弹性适中、属锋颖柔敏的小狼毫所致,他的字虽然处处流露锋芒,但柔中见巧,能够表现映带转折的精微处,丝毫没有因硬毫的使用而让人感到僵硬肃杀。《禅林墨迹》收录一件小品《善严偈》(图1),〔4〕内容书风相互吻合,可作明本此类书法之“标准器”。这是一篇为善严所作开示,巧妙将人名置放其中,虽只是短短的五言偈,劝勉学道应严净精勤务实学修,自然能回归禅的本质——“觉而不迷”,重要训示却不是令人感到厚重的无形枷锁。由于书写富有节奏,如听小调般韵律轻快,不忌丑拙、生机盎然,丝毫没有一点忸怩作态。明本掌握的审美情趣不像传统文人追求含蓄内敛,更多的是体现临济宗风凛冽直截的修持手段,“不要作伎俩”是鲜明的文字开导,也反映禅者不随时流、不倚万物的洒脱心境。 图1 [元] 中峰明本《善严偈》,日本梅沢彦太郎藏,田山方南《禅林墨迹》,1965年版,第56页

二、中峰明本的非常态书写与左书多数人惯用右手,因长期使用,肌肉记忆和常态意识刻印在固化的书写模式中,若暂时抛开我们平日以右手操作的惯性思维反向思考,设想左手书写者如何进行书写。从执笔、构建字的位置与笔顺、提按动作、笔速快慢等所有控笔条件进行分析,以书写经验拣择细节、映带牵丝、部分败笔与不自然的书写状态,此研究方法并非画地自限,刻意诱引观者导向假设性结论。若不用这种方法依旧因袭右手书写的思考本位,那么其实仍落入惯性意识的坑洞中,无法客观评论明本笔痕中许多处“非常态”书写,若将左手书写的概率纳入鉴析,不难发现值得留意之处,这些多层次的书写,其中不排除明本存在左书的可能。相较其他书家,明本尺牍间距十分紧密,上下字间少有留白,由上到下紧密续写,具有“相凑追顶”的特色。除了字间少有间隙,行与行间到通篇布局亦都如是,存在“依行靠右”的统合模式。以行书为主的表现,时而兼草入书,皆具艺术水平,但字字独立,未见有行草书连绵与缠绕的手法表现,或许受限左手执笔,对行草技法无法全然流畅发挥。僧人笔墨,本就因应寻常日用,并非像书家以技法为尚。以行书为主的“选择”轻松率意,利于当下书写,紧凑布局可减省思考画面配置的轻重疏密,对于并非为艺术创作的手札留下简明易从的模式,可因应自身所需有利条件,在不排除左书惯性的可能下,展现行书用笔的爽利,同时调和空间,使画面如同“笔记式”“棋盘式”布局,趋向理性而规律之操作。现藏于“三井同时庵”的尺牍《法语》(图2),收录在《禅林墨迹拾遗》中,全然呈现上述规律,通篇几乎没有留白字距,文从中段开始,行气依序向右倾靠,直到书写完毕才隔行落款,是利用向右看齐的续写,用紧凑布局完善左书思维表达。

图1 [元] 中峰明本《善严偈》,日本梅沢彦太郎藏,田山方南《禅林墨迹》,1965年版,第56页

二、中峰明本的非常态书写与左书多数人惯用右手,因长期使用,肌肉记忆和常态意识刻印在固化的书写模式中,若暂时抛开我们平日以右手操作的惯性思维反向思考,设想左手书写者如何进行书写。从执笔、构建字的位置与笔顺、提按动作、笔速快慢等所有控笔条件进行分析,以书写经验拣择细节、映带牵丝、部分败笔与不自然的书写状态,此研究方法并非画地自限,刻意诱引观者导向假设性结论。若不用这种方法依旧因袭右手书写的思考本位,那么其实仍落入惯性意识的坑洞中,无法客观评论明本笔痕中许多处“非常态”书写,若将左手书写的概率纳入鉴析,不难发现值得留意之处,这些多层次的书写,其中不排除明本存在左书的可能。相较其他书家,明本尺牍间距十分紧密,上下字间少有留白,由上到下紧密续写,具有“相凑追顶”的特色。除了字间少有间隙,行与行间到通篇布局亦都如是,存在“依行靠右”的统合模式。以行书为主的表现,时而兼草入书,皆具艺术水平,但字字独立,未见有行草书连绵与缠绕的手法表现,或许受限左手执笔,对行草技法无法全然流畅发挥。僧人笔墨,本就因应寻常日用,并非像书家以技法为尚。以行书为主的“选择”轻松率意,利于当下书写,紧凑布局可减省思考画面配置的轻重疏密,对于并非为艺术创作的手札留下简明易从的模式,可因应自身所需有利条件,在不排除左书惯性的可能下,展现行书用笔的爽利,同时调和空间,使画面如同“笔记式”“棋盘式”布局,趋向理性而规律之操作。现藏于“三井同时庵”的尺牍《法语》(图2),收录在《禅林墨迹拾遗》中,全然呈现上述规律,通篇几乎没有留白字距,文从中段开始,行气依序向右倾靠,直到书写完毕才隔行落款,是利用向右看齐的续写,用紧凑布局完善左书思维表达。

图2 [元] 中峰明本《法语》,日本三井同时庵藏,田山方南《禅林墨迹拾遗》,1977年版,第103页

明本其书存在扭曲字形,这些字反映了书写习惯。减省笔画并含糊带过的结字,存在着改变结体与未能自然开展的样态,是非常态的用笔发力。以《与无隐元晦法语》中多次出现的“隐”“知”二字为例(图3),明显侧锋入纸的字,起笔笔头较粗,力量往右下方行进,左书时小块面的笔画摆动,让隐字右半部也全是侧锋扁笔(如同硬笔书写),放大单字可见切笔方向,左半部的“阝”和右半部的“心”虽然用草书写法将部件简化,最大特征仍在于用笔惯性和右手操作的不同,字型扭动与接笔时有不自然。

图2 [元] 中峰明本《法语》,日本三井同时庵藏,田山方南《禅林墨迹拾遗》,1977年版,第103页

明本其书存在扭曲字形,这些字反映了书写习惯。减省笔画并含糊带过的结字,存在着改变结体与未能自然开展的样态,是非常态的用笔发力。以《与无隐元晦法语》中多次出现的“隐”“知”二字为例(图3),明显侧锋入纸的字,起笔笔头较粗,力量往右下方行进,左书时小块面的笔画摆动,让隐字右半部也全是侧锋扁笔(如同硬笔书写),放大单字可见切笔方向,左半部的“阝”和右半部的“心”虽然用草书写法将部件简化,最大特征仍在于用笔惯性和右手操作的不同,字型扭动与接笔时有不自然。

图3 [元] 中峰明本《与无隐元晦法语》,日本田中泰治氏藏,《续禅林墨迹下》,1965年版,第296页

另一件选自“汤浅家藏”的《尺牍》,同样收录在《禅林墨迹拾遗》中,更能传递疑似左书的用笔,如“么”“应”“庵”(图4),三个同样都有“广”的部件。从第二笔的“横”画到“丿”的接笔连结不自然,对照其他明本尺牍,许多“丿”字用笔如出一辙,常态情况下应该将“丿”由右上顺写至左下出锋,但从这三字中我们看到“丿”的收笔都以肥厚的扁笔侧压进行表述,表露因左书执笔造成的局促,短时间内以压笔方式完成的动作,并非常人常态的书写模式;由于执笔过低与纸面近距离贴合,惯性重复同样的线条,造成中宫紧缩与斜画动势。另一个“久”字同样也有接笔反常的毛病,此现象并非巧合,于字迹比较法中是值得关注的“习性”。

图3 [元] 中峰明本《与无隐元晦法语》,日本田中泰治氏藏,《续禅林墨迹下》,1965年版,第296页

另一件选自“汤浅家藏”的《尺牍》,同样收录在《禅林墨迹拾遗》中,更能传递疑似左书的用笔,如“么”“应”“庵”(图4),三个同样都有“广”的部件。从第二笔的“横”画到“丿”的接笔连结不自然,对照其他明本尺牍,许多“丿”字用笔如出一辙,常态情况下应该将“丿”由右上顺写至左下出锋,但从这三字中我们看到“丿”的收笔都以肥厚的扁笔侧压进行表述,表露因左书执笔造成的局促,短时间内以压笔方式完成的动作,并非常人常态的书写模式;由于执笔过低与纸面近距离贴合,惯性重复同样的线条,造成中宫紧缩与斜画动势。另一个“久”字同样也有接笔反常的毛病,此现象并非巧合,于字迹比较法中是值得关注的“习性”。

图4 [元] 中峰明本《尺牍》,日本汤浅家藏,田山方南《禅林墨迹拾遗》,1977年版,第102页

相较多数人惯用右手,左书执笔容易不自觉让扁笔偏锋一再出现,这是物理导致的偶发结果,长画线条更加明显。藏于常盘山文库的尺牍《警策》,笔画拉长的“断”字,右偏旁“斤”的末笔,如齿痕般断续的线正是因为左手执笔导致偏锋的缘故;另件传世名作《幻住庵干缘疏警策》的“新”字,最后一笔刻意拉长,但线条弯曲缺乏灵动,更有迟滞之感。2023年杭州径山寺“澹然世界宽——宋元明清禅宗墨迹展”中,一件精彩的明本小品《法语》中的“行”字,左边“彳”是行书,右边“亍”以草书简省为一长线,拼凑写法稀少,内部开合较大,呈现另类动感。吉田家藏《尺牍》中,“归”字右半部束画虽然写得流畅,但呈现虚笔(图5—图8)。上述四字都存在关于执笔产生的线质征象,部件“上大下小”“左紧右松”是为共性,见证书写时笔锋运动的形式与变化。如果存在左书执笔的概率,那么这些字的组成即是明本个性化的程序语言。

图4 [元] 中峰明本《尺牍》,日本汤浅家藏,田山方南《禅林墨迹拾遗》,1977年版,第102页

相较多数人惯用右手,左书执笔容易不自觉让扁笔偏锋一再出现,这是物理导致的偶发结果,长画线条更加明显。藏于常盘山文库的尺牍《警策》,笔画拉长的“断”字,右偏旁“斤”的末笔,如齿痕般断续的线正是因为左手执笔导致偏锋的缘故;另件传世名作《幻住庵干缘疏警策》的“新”字,最后一笔刻意拉长,但线条弯曲缺乏灵动,更有迟滞之感。2023年杭州径山寺“澹然世界宽——宋元明清禅宗墨迹展”中,一件精彩的明本小品《法语》中的“行”字,左边“彳”是行书,右边“亍”以草书简省为一长线,拼凑写法稀少,内部开合较大,呈现另类动感。吉田家藏《尺牍》中,“归”字右半部束画虽然写得流畅,但呈现虚笔(图5—图8)。上述四字都存在关于执笔产生的线质征象,部件“上大下小”“左紧右松”是为共性,见证书写时笔锋运动的形式与变化。如果存在左书执笔的概率,那么这些字的组成即是明本个性化的程序语言。

图5 [元] 中峰明本《警策》,常盘山文库藏,田山方南《禅林墨迹拾遗》,1977年版,第60页;

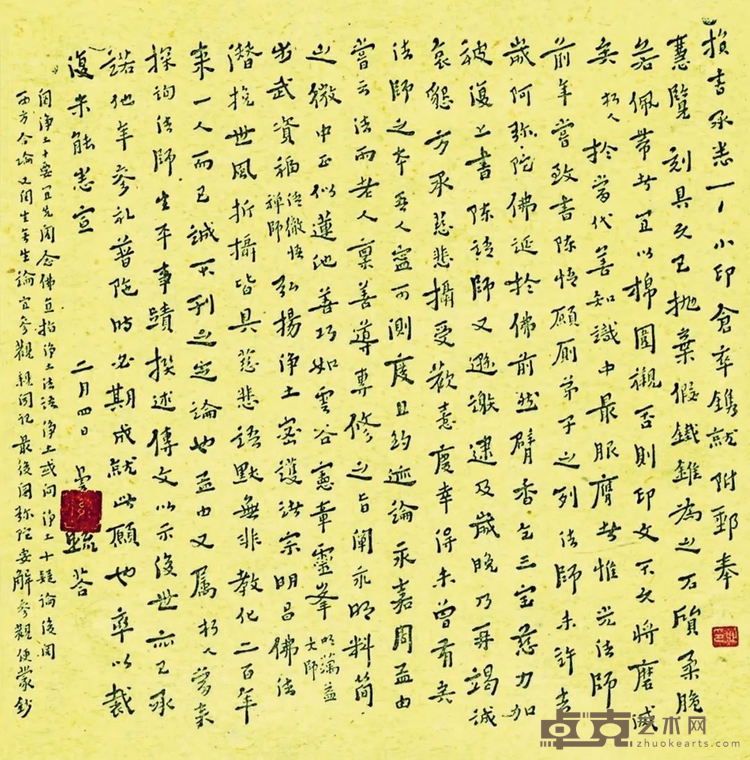

图6 [元] 中峰明本《幻住庵干缘疏》,日本五岛庆太氏藏,田山方南《禅林墨迹拾遗》,1977年版,第62页;图7 [元] 中峰明本《墨迹》,私人藏,《澹然世界宽——宋元明清禅宗墨迹展》,内部资料,2023年,第27页;图8 [元] 中峰明本《尺牍》,吉田家藏,田山方南《禅林墨迹拾遗》,1977年版,第104页 三、燃指左书与其他执笔的发现呈现上述反常态书写,执笔是其主要原因。若左书推测成立,与文献相互参照,又将延伸出另一思路,进而引发进一步研究探索。《中峰明本全集》收录三版传记均提及明本借“燃臂”表修行之诚。《天目中峰和尚广录》中说:“年十五,决志出家,礼佛燃臂,誓持五戒。”〔5〕在虞集撰塔铭则说:“稍长,阅经教,燃指臂,求佛甚切。”〔6〕而宋本作《有元普应国师道行碑》说:“年十五,辄燃臂持戒,誓向空寂。”〔7〕以上版本都提到“十五岁持戒燃臂”一事,虞集本则具体举出燃“指臂”。明本自作诗中常有如《皮袋子歌》《警策歌》等劝世文,揭示肉身无常虚幻,佛教将人身看作“臭皮囊”,借以警醒世人“借假(藉肉身)修真(好修行)”。另一诗词《珙藏主化藏经》说:“为怜半偈舍全身,何当灰烬娘生指。”〔8〕引用释迦牟尼舍身求法的典故,该诗题又附记“燃一指”三字,这些都是明本“燃指臂”的事实。佛教经典关于舍身布施有其含蕴,《法华经·药王菩萨本事品》中记载:“若有发心欲得阿耨多罗三藐三菩提者,能燃手指乃至足一指,供养佛塔,胜以国城妻子及三千大千国土、山林河池、诸珍宝物。”〔9〕经典阐述舍身奉献,借持戒燃记放下自身执着贪爱,事实上,“燃臂”与“燃指”是两个不同概念,“燃臂”是在手肘上燃点如“戒疤”般的印记;“燃指”则是燃烧手指(通常为左手尾指),两者都表发心恳切但位置不同,不可混为一谈。现今已渐渐看不到这些现象,但从两例近代高僧生平可知梗概,如弘一曾致书王心湛,希望借“燃臂”祈愿礼印光为师:朽人于当代善知识中,最服膺者,惟印光大师。前年曾致书陈情,愿厕弟子之列,法师未许。去岁阿弥陀佛诞,于佛前燃臂香,乞三宝慈力加被,复上书陈情,师又逊谢。逮及岁晚,乃再竭诚哀恳,方承慈悲摄受,欢喜庆幸,得未曾有矣。〔10〕 图9 弘一法师《致王心湛书信》,弘化社《永久纪念印光大师画册》,2017年版,第53页

图9 弘一法师《致王心湛书信》,弘化社《永久纪念印光大师画册》,2017年版,第53页

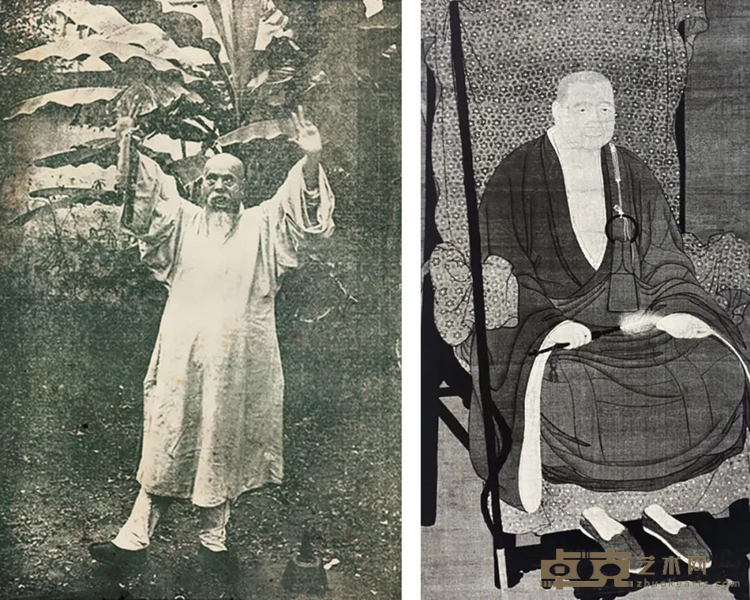

以上是弘一法师“燃臂拜师”的自述(图9)。另一著名诗僧寄禅则对“燃指”有具体形象描绘:“割肉燃灯供佛劳,了知身是水中泡。只今十指惟余八,似学天龙吃两刀。”〔11〕寄禅燃指是为仿效释迦往昔修行的“舍身”公案,借此看破肉身假有,此诗也证实寄禅法师燃指后,自号“八指头陀”的缘故。(图10)

劳悟达曾对日本藏明本“顶相”进行考察,发现几帧纸本与木造雕像的左尾指都有缺失。顶相是师徒传法的凭证,画家为禅师写生,弟子修行开悟后由师父持赠,后人通过瞻仰顶相忆念祖师教诲,为僧侣传递学修依止的合法认可。禅宗美术中的顶相,除了描绘高僧神采身姿与面貌特征,更是修行法脉的传承证明,如果早年顶相是明本生前所绘,那么左手尾指的缺失也就应合上述传记提及“燃臂指”的事实。藏于京都选佛寺的一件佚名画家所绘顶相(图11),记录明本晚年相貌,微胖身材、憨态中带着慈祥柔和的微笑,一直是明本绘相中的标准样态,右执拂尘、左尾指缺失的局部可以表征燃指的事实。〔12〕

图10 八指头陀像 引自《佛学丛报》第3期,黄夏年主编《民国佛教期刊文献集成》,全国图书馆文献缩微复制中心2006年版,第375页

图11 中峰明本顶像 引自《禅の美术》,京都国立博物馆1983年版,第55页承上所述,证实明本左手执笔的可能性极高,尾指燃后缺失,必然影响笔墨表现,摆荡笔势,线条亦如风中舞叶,营造自然灵动。参照顶相后推测,“燃指左书”是第二种中峰明本非常态书写的可能。

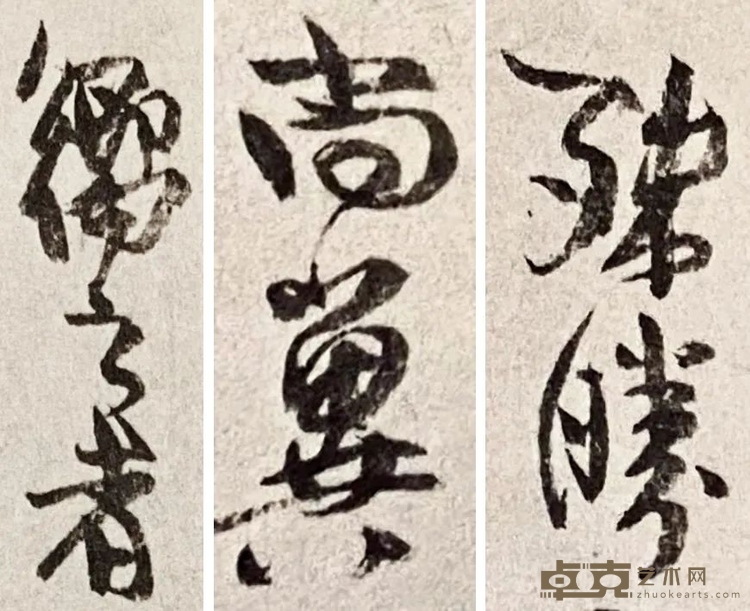

除了“惯性左书”与“燃指左书”,笔者发现仍有不同样态的细节。这些作品笔迹都可看出是其柳叶体的书写惯性,但整体不像左书更具识别度,左书情况下的柳叶体具有强烈个性与表现张力,相较“右手书写”也更富有艺术魅力。然而,这需要有更多参照物进行比对,由于多数人没有相对应的书写经验,未必赞同这个揣测,更增加论证难度。回归作品扩充可视角度,在非常态书写外推测明本仍具有“右手执笔”的可能。这些类似右手操作的字,笔画不像左书用笔突出而纠结,气息更加温润,接笔与映带细节处理更加自然,“左右兼能”的书写带来多层次的发现。以《禅林墨迹》收录的两件作品为例,上款“诚卿提举”的《尺牍》(图12)相较他作上下排列趋于理性,笔顺笔法行气流畅,局部放大可见笔锋入纸的行进状态,整体更接近右手书写。字的间架规整,不像其他左书尺牍压缩扭曲变形的字,几处连笔线条自然,如“向之者”“尚冀”“殊胜”等(图13),由于墨色有变化,放大后更看得出书写轨迹。 图12 [元] 中峰明本《尺牍》 兵库山田多计氏藏,田山方南《禅林墨迹》,1965年版,第53页

图12 [元] 中峰明本《尺牍》 兵库山田多计氏藏,田山方南《禅林墨迹》,1965年版,第53页

图13 [元] 中峰明本《尺牍》 兵库山田多计氏藏,田山方南《禅林墨迹》,1965年版,第53页

另一件同为山田氏收藏的《法语》(图14)是明本写给出家弟子的开示,鼓励修行莫图享受,当着重道念精勤学修。此作线条内部少有变化,提按动作不明显,粗细较一致,比其他尺牍作气息更为寡淡。不同于典型的明本柳叶体充满韵律节奏与创作激情,平铺直叙、娓娓道来的法语让人感觉内心较无波澜起伏。因起、收笔少有露锋,切笔角度没有这么锐利,极可能使用旧笔书写,是笔锋钝化所致,该作也呈现其书理性多于感性的另一面。放大观察笔锋笔顺行径,是贴近于右手执笔的思考模式,虽上下行气少有跌宕,但仍可从许多地方看出明本自家面目,如“道念”“并为”的写法都着重点画,“忽然”的连笔动作自然,斜画角度较为一致等。(图15)这些字的造型提按更加符合右手执笔所反映的书写状态,回归“中锋”用笔与常态书写模式,感觉从容而松活。

图13 [元] 中峰明本《尺牍》 兵库山田多计氏藏,田山方南《禅林墨迹》,1965年版,第53页

另一件同为山田氏收藏的《法语》(图14)是明本写给出家弟子的开示,鼓励修行莫图享受,当着重道念精勤学修。此作线条内部少有变化,提按动作不明显,粗细较一致,比其他尺牍作气息更为寡淡。不同于典型的明本柳叶体充满韵律节奏与创作激情,平铺直叙、娓娓道来的法语让人感觉内心较无波澜起伏。因起、收笔少有露锋,切笔角度没有这么锐利,极可能使用旧笔书写,是笔锋钝化所致,该作也呈现其书理性多于感性的另一面。放大观察笔锋笔顺行径,是贴近于右手执笔的思考模式,虽上下行气少有跌宕,但仍可从许多地方看出明本自家面目,如“道念”“并为”的写法都着重点画,“忽然”的连笔动作自然,斜画角度较为一致等。(图15)这些字的造型提按更加符合右手执笔所反映的书写状态,回归“中锋”用笔与常态书写模式,感觉从容而松活。

图14 [元] 中峰明本《法语》 兵库山田多计氏藏,田山方南《禅林墨迹》,1965年版,第54页

图14 [元] 中峰明本《法语》 兵库山田多计氏藏,田山方南《禅林墨迹》,1965年版,第54页

图15 [元] 中峰明本《法语》 兵库山田多计氏藏,田山方南《禅林墨迹》,1965年版,第54页

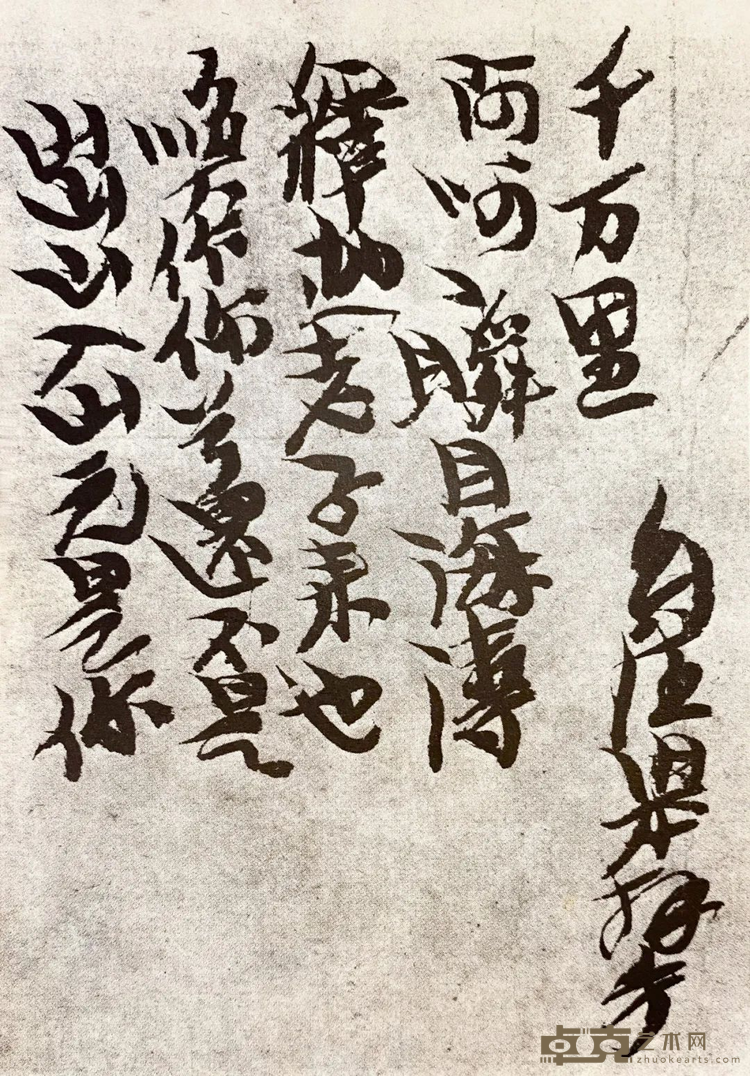

四、左右兼能,柳叶书风——禅宗墨迹的新视野在有迹可循的路径中,导归中峰明本的三种书写方式,“左右兼能”并非表演炫技或哗众取宠的江湖书法。禅僧书写日用平常,并非供人欣赏或为书而书,由于没有刻意表现动机,自然展现性格底色,无意于佳乃佳。清代书论家周星莲于《临池管见》中提到好的书写状态应是:废纸败笔,随意挥洒,往往得心应手。一遇精纸佳笔,整襟危坐,公然作书,反不免思遏手蒙。所以然者,一则破空横行,孤行己意,不期工而自工也。〔13〕书家所求得心应手,而禅僧“无法之法”的逆向操作,抛下规矩寻求解放,身心解脱任运自然。禅宗思想提供了自主、自由、自在的美学观,强调启悟性灵,不计得失并超越好坏的艺术境界,是道人不同于善人,如鹤立鸡群般昂然独立的美学价值。柳叶书风虽然未必是明本自主的书法追求,然而不囿成法所缚,左右兼能,确实为研究提供了有趣的想象空间。《天目中峰和尚广录》载录五十余首明本撰作的“自赞”,这些以禅宗要义为内涵的诗词由长短句组成,其中一首自况十分生动,揭示了左右兼能的书写样态:拈起寸毫颠倒挥,左右逢源妙无比,低声低声,本中峰来也。〔14〕此赞活灵活现描绘笔墨操作,“拈”即“拈管”,是形容执笔的样子,“寸毫颠倒挥”展现了他善使小楷灵活书写,“左右逢源”之妙,大概只有擅于此道的人才能如此精准刻画。我们读着诗文,仍可感受他左右兼能获得书写的自信与满足。这段自证再次以文献诠释墨迹,为研究推论提供极大的可信度。明本非常态书写带来的有利条件,是禅僧游戏笔墨于美术创作的新视野,可贵的是他于书法中展现多元才华、哲思灵敏与方便善巧,以及中国佛教禅僧艺术底色。其独树一帜的墨迹未必是上乘精作,但柳叶书风与左右兼能为自己开创艺术天地,另辟蹊径,令人惊艳,于僧家中亦当仁不让。藏于畠山纪念馆的《出家释迦题赞》〔15〕,从左到右的排序与落款位置均打破传统汉字的书写惯性,看似率真不经意的左书,书写节奏明快,尤其字间压缩十分紧密。这些标准的明本书写特征,全然流露一般人达不到的书写趣味,是明本墨迹的本色出演。(图16)

图15 [元] 中峰明本《法语》 兵库山田多计氏藏,田山方南《禅林墨迹》,1965年版,第54页

四、左右兼能,柳叶书风——禅宗墨迹的新视野在有迹可循的路径中,导归中峰明本的三种书写方式,“左右兼能”并非表演炫技或哗众取宠的江湖书法。禅僧书写日用平常,并非供人欣赏或为书而书,由于没有刻意表现动机,自然展现性格底色,无意于佳乃佳。清代书论家周星莲于《临池管见》中提到好的书写状态应是:废纸败笔,随意挥洒,往往得心应手。一遇精纸佳笔,整襟危坐,公然作书,反不免思遏手蒙。所以然者,一则破空横行,孤行己意,不期工而自工也。〔13〕书家所求得心应手,而禅僧“无法之法”的逆向操作,抛下规矩寻求解放,身心解脱任运自然。禅宗思想提供了自主、自由、自在的美学观,强调启悟性灵,不计得失并超越好坏的艺术境界,是道人不同于善人,如鹤立鸡群般昂然独立的美学价值。柳叶书风虽然未必是明本自主的书法追求,然而不囿成法所缚,左右兼能,确实为研究提供了有趣的想象空间。《天目中峰和尚广录》载录五十余首明本撰作的“自赞”,这些以禅宗要义为内涵的诗词由长短句组成,其中一首自况十分生动,揭示了左右兼能的书写样态:拈起寸毫颠倒挥,左右逢源妙无比,低声低声,本中峰来也。〔14〕此赞活灵活现描绘笔墨操作,“拈”即“拈管”,是形容执笔的样子,“寸毫颠倒挥”展现了他善使小楷灵活书写,“左右逢源”之妙,大概只有擅于此道的人才能如此精准刻画。我们读着诗文,仍可感受他左右兼能获得书写的自信与满足。这段自证再次以文献诠释墨迹,为研究推论提供极大的可信度。明本非常态书写带来的有利条件,是禅僧游戏笔墨于美术创作的新视野,可贵的是他于书法中展现多元才华、哲思灵敏与方便善巧,以及中国佛教禅僧艺术底色。其独树一帜的墨迹未必是上乘精作,但柳叶书风与左右兼能为自己开创艺术天地,另辟蹊径,令人惊艳,于僧家中亦当仁不让。藏于畠山纪念馆的《出家释迦题赞》〔15〕,从左到右的排序与落款位置均打破传统汉字的书写惯性,看似率真不经意的左书,书写节奏明快,尤其字间压缩十分紧密。这些标准的明本书写特征,全然流露一般人达不到的书写趣味,是明本墨迹的本色出演。(图16)

图16 [元] 中峰明本《出山释迦题赞》 畠山纪念馆藏,田山方南《禅林墨迹拾遗——中国篇》,1977年版,第109页结 语综上所述,中峰明本非常态书写与禅宗墨迹的关联大致可归结三点特征: (一)禅者本色,不与人同作为佛教僧侣,中峰明本人书合一,流露禅者本色,实践“当下即是”的禅文化特质,不忸怩作态,随其性情展现日用书写,并未刻意求工形塑风格。然而,这并不能抹煞其根植传统的过程,从笔墨中处处可见宗法帖学并活用草书草法,最后形成辨识度极高的“明本体”,成一家之流。我们至今很难在书法史与其他僧家笔下看出类似的模样。(二)游戏笔墨,左右兼能非常态书写的三种执笔,烘托他善于整合的实践能力,了解自己且充分掌握笔法,以无法之法游戏笔墨。至于何种情况下会左右交替,下笔前如何思考等都已不得而知,但明确的是他才气聪颖并善于变通,为自己创造绝佳的艺术表现。尽管一生周旋于僧俗间,与之交往的士夫书家甚多,却没有因如此而改变书风,亦足证明他对自己书法的自信与悠游,在禅僧基础上活出新的自己。(三)低管执笔的审美取向

图16 [元] 中峰明本《出山释迦题赞》 畠山纪念馆藏,田山方南《禅林墨迹拾遗——中国篇》,1977年版,第109页结 语综上所述,中峰明本非常态书写与禅宗墨迹的关联大致可归结三点特征: (一)禅者本色,不与人同作为佛教僧侣,中峰明本人书合一,流露禅者本色,实践“当下即是”的禅文化特质,不忸怩作态,随其性情展现日用书写,并未刻意求工形塑风格。然而,这并不能抹煞其根植传统的过程,从笔墨中处处可见宗法帖学并活用草书草法,最后形成辨识度极高的“明本体”,成一家之流。我们至今很难在书法史与其他僧家笔下看出类似的模样。(二)游戏笔墨,左右兼能非常态书写的三种执笔,烘托他善于整合的实践能力,了解自己且充分掌握笔法,以无法之法游戏笔墨。至于何种情况下会左右交替,下笔前如何思考等都已不得而知,但明确的是他才气聪颖并善于变通,为自己创造绝佳的艺术表现。尽管一生周旋于僧俗间,与之交往的士夫书家甚多,却没有因如此而改变书风,亦足证明他对自己书法的自信与悠游,在禅僧基础上活出新的自己。(三)低管执笔的审美取向柳叶书风的形成并非偶然,从执笔、喜用狼毫与审美取向三方面可说明其来有自,左尾指残缺的情况下,在小范围中利于操作,推测他使用“单钩低管执笔”的可能性极大。延续宋元时期书家多以单钩执笔,柳叶书尤重点画,此执笔法可灵活调整线条粗细,当执笔越靠近笔头,会将上下字间更加压缩,并在小块面中写出局促接续的字。而性格型塑风格,审美取向是书者内在艺术情趣的总和。柳叶书风作为中峰明本的艺术语言,反映其内在风貌,长期形塑的美感经验落实于执笔书写,完成“寸毫颠倒、左右兼能”的柳叶体即是明本诠释的笔墨主张。

注释:

〔1〕[明] 陶宗仪《书史会要》,上海书店1984年版,第13页。〔2〕[明] 刘璋撰,张裔辑校《皇明书画史》,《中国书画史籍校注丛书》,山西教育出版社2015年版,第164页。〔3〕[德] 劳悟达著,毕斐、殷凌云、楼森华译《禅师中峰明本的书法》,中国美术学院出版社2006年版,第154页。〔4〕《善严偈》释文:“善心严净处,道力精勤时,不要作伎俩,自然心不迷。老幻为善严说。”〔5〕[元] 释明本撰,于德隆点校《中峰明本全集》,九州出版社2019年版,第712页。〔6〕同上,第717页。〔7〕同上,第720页。〔8〕同上,第356页。〔9〕《法华经·药王菩萨本事品》,中华净观印经会2017年版,第706—707页。〔10〕林子青《弘一法师书信》(增订版),生活·读书·新知三联书店2016年版,第221页。〔11〕[清] 释敬安撰,梅季校点《八指头陀诗文集》,岳麓书社2007年版,第195页。〔12〕京都国立博物馆《禅の美术》,京都国立博物馆1983年版,第55页。〔13〕华东师范大学古籍整理研究室《历代书法论文选》,上海书画出版社2014年版,第723页。〔14〕[元] 释明本撰,于德隆点校《中峰明本全集》,第133页。〔15〕[日] 田山方南《禅林墨迹拾遗》,禅林墨迹刊行会1977年版,第109页。涂昌裕 上海大学禅文化研究中心研究员、中国美术学院书法学院博士研究生