“为了趋向美玉的艺术:纪念王逊诞辰110周年史料辑佚展”开幕式嘉宾合影 图片来源:清华大学艺术博物馆

撰文/编辑_赵若水

2025年1月21日至5月5日,“为了趋向美玉的艺术:纪念王逊诞辰110周年史料辑佚展”在清华大学艺术博物馆展出。新春之后,这场展览为我们回顾中国艺术史学史上一位极重要却被遗忘的学者。

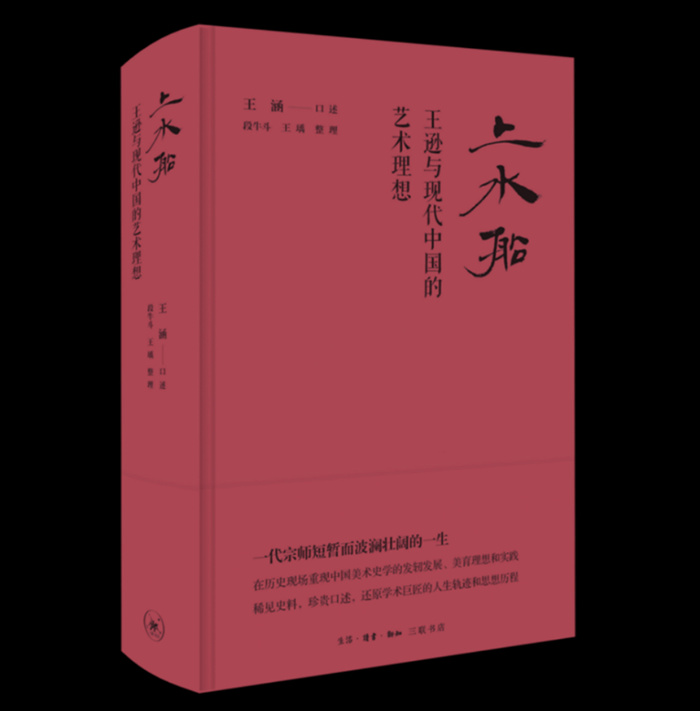

2月22日,开幕式在清华大学艺术博物馆一层大厅举行,开幕式由清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞主持,清华大学党委常务副书记向波涛,中国文联副主席、书记处书记诸迪,中国美术家协会主席范迪安,中央美术学院人文学院院长黄小峰,故宫博物院研究馆员余辉,王逊先生家属王涵,三联书店副总编辑冯金红等先后致辞。开幕式中,向波涛为王涵颁发捐赠证书,以感谢家属捐赠,并举行了三联书店新书《上水船:王逊与现代中国的艺术理想》的发布仪式。该书主要采取学术评传的形式,还原王逊的著作和生平。清华大学部分师生校友、艺术界代表、文博界代表、媒体记者、社会观众等出席了开幕式。

王逊先生家属王涵致辞,并现场将新近发现的一份文献捐赠清华大学艺术博物馆 图片来源:清华大学艺术博物馆

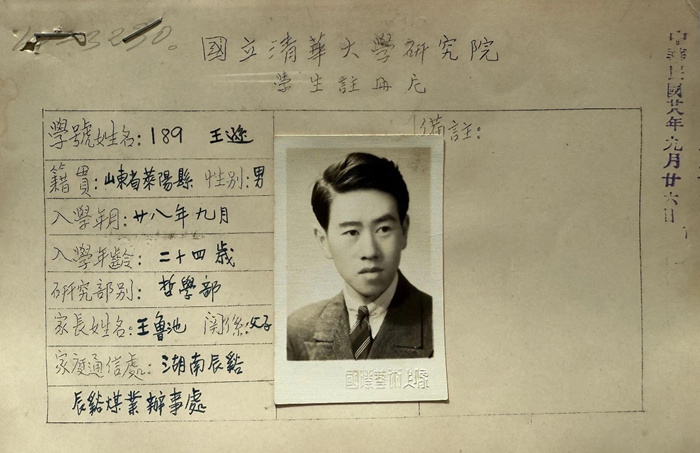

王逊(1915-1969)是中国著名的美术史家、美术理论家,现代高等美术史教育的奠基人。1938年毕业于清华大学哲学系,1939年在清华大学研究院攻读中国哲学研究所,历任云南大学、西南联大、南开大学、清华大学、中央美术学院教授,开创了中央美术学院美术史系,兼任《美术》《美术研究》执行编委,著有《中国美术史》。1957年被错划为"右派",1969年病逝。

作为中国近现代美术史学科奠基时期重要的学者之一,王逊由于蒙冤早逝而被人遗忘,如同美玉蒙尘,是中国美术史学界的一大遗憾。承其诞辰110周年,家属捐赠史料之际,清华大学艺术博物馆举办这一展览,以“寻回”王逊,重新认识他的成就与贡献。

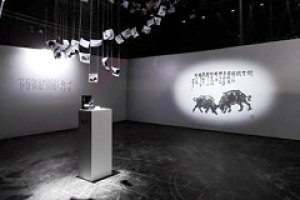

“为了趋向美玉的艺术:纪念王逊诞辰110周年史料辑佚展”展览现场 摄影:许柏成

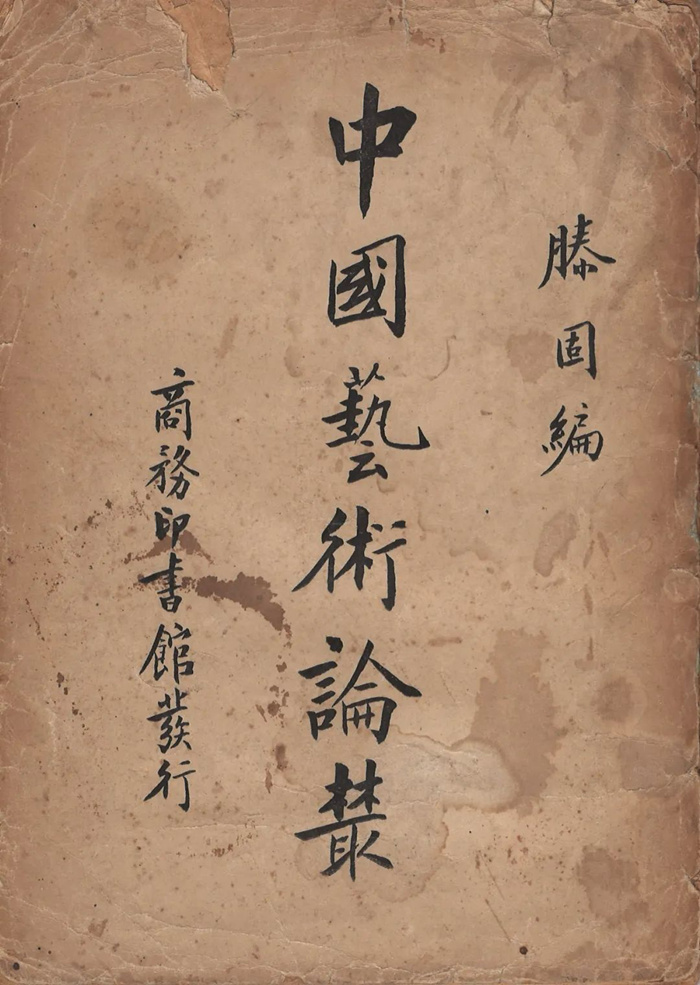

本展览以“趋向美玉”为核心立意,取自王逊第一篇美术史论文《玉在中国文化上的价值》。这篇文章发表在1937年《教育部第二次全国美术展览会专刊》,运用文献考据和考据学的方法,提出中国美术史开始于中国人对于玉石的发现和使用,而玉具有中国独特的美感观念,又赋予了宗教的、政治的、道德的意义,由此概括了中国艺术精神“一切艺术趋向美玉”。

中国文联副主席、书记处书记诸迪(中)在策展人、中央美术学院教授曹庆晖(左)讲解中观看展览 摄影:许柏成

本次展览呈现王逊现代学术思想来源,以及他为了“趋向美玉”的中国艺术所做的现代体系性建构工作、贡献和特点,以及学术界整理和研究王逊史料的成果,并且不仅局限于对于王逊个人的回顾,也通过他寻回那些被遗忘的新中国文化奠基者。在展览中,观众穿行于泛黄的史料和黑白老照片之间,沉浸于历史的氛围中,感受中国近现代跌宕起伏的历史之中,一位始终在奋进的学者所作出的贡献。

王逊《玉在中国文化上的价值》,1938年收录于滕固主编商务印书馆出版《中国艺术论丛》中,图片来源:清华大学艺术博物馆

展览共分为五个单元,全面展出王逊的人生历程、重要成就与著作以及后人的整理研究。

第一单元“石之美者:王逊学术思想的孕育”着重呈现王逊的早年及求学历程,这些经历为王逊此后志向及学术思想的形成奠定了基础。

1915年,王逊生于山东莱阳一个书香家庭,祖父王丕煦(1871-1943)根据“抱书远逊”这一典故为其取名,意为年高德劭的儒者手持书籍,远道迁徙或隐退,从而表达不愿与袁世凯合作的态度。王丕煦曾是道光年间的进士,后留学日本,加入中国同盟会,参加辛亥革命,民国初年任山东布政使、北京约法会议及政治会议议员,后因反对袁世凯转而从事实业。姑姑王如璧(1893-1955),字葆廉,曾任山东妇女宪政会代表,领导国民党妇女运动,在北伐胜利后任北平妇女协会主席、山东省立女子高等师范学校校长。王丕煦、王如璧均有深厚的旧学素养,又开辟了新文化的道路,这样的家庭背景为王逊的后来取得学术成就奠定了基础。

王丕煦任山东布政使时的照片,图片翻拍于展览现场

在王逊的学生时代,民国社会动荡不安而又孕育着变革,校园内广泛传播着“救亡”思想,王逊也参与其中,他自诩“马克思主义者”,虽然他并没有参加政治革命。1927-1933年,王逊就读于北京师大附中,九一八事变后,王逊参加了中共地下组织,民主党人蓝公武的“读书会”,在其中读过德文《资本论》。1933年,王逊考入清华大学,一二·九运动后他与来到其他大学的读书会成员共同创办杂志《火星》《北方文艺》《文学导报》《青年作家》《国防文学》《新地》等,参加“北方文学会”和中共北方局领导的北方左联,甚至一度登上了抓捕名单。当时,清华的一二·九文学运动产生了分裂与争论,王逊在他的文学作品《白菜、青豆,和冬笋》中,表达自己所推崇的“植物性的生命”——永远将个体精神自由视为第一位,对左倾知识分子内部的矛盾做出回应。

1935年,王逊进入清华大学哲学系,当时的教授主要主张新实在论、逻辑实证主义,强调科学理性、精密的逻辑分析。在美学和美术史方面,王逊主要追随的是邓以蛰。这些对于王逊早期的论著《美的理想性》《再论美的理想型》《玉在中国文化上的价值》产生了较大的影响。

1939年王逊考取国立清华大学研究院研究生时的学生注册卡片,清华大学档案馆藏,图片来源:清华大学艺术博物馆

王逊经历了整个西南联大办学过程,1937年七七事变爆发后他就从北平一路南下,来到长沙、南岳,在南岳学习期间抗日战争其他学生的到来和离开令他对自己的前途感到迷茫,这些在他的《九年前去南岳》中有所记录,此后战事不断向南,他又随学校转移到昆明、蒙自。1939年,王逊考取清华文科研究所研究生,为西南联大首届研究生。在沈从文的散文《烛虚》中,王逊正在通过《女史箴图》研究两晋文物制度以及起居服用生活方式。王逊此时以早期中国美术史为研究重点,应用民族学和美术史的研究方法,他的研究生论文《六朝画论与人物识鉴之关系》以科学眼光、现代方法整理传统画学。此外,他还在研究生期间对中国传统艺术门类做横向的梳理。1941年肄业后任教于云南大学、西南联大。他参加了云南大学西南文化研究室,调查研究民间美术遗存。他参加了“十一学会”,十一是“士”的拆分,意为学者间的学术研讨活动,该学会同人刊物《自由论坛》,反映了王逊作为左倾知识分子的立场。

第二单元“且琢且磨:王逊对工艺美术改进与设计的推动”主要呈现王逊1948-1953年在工艺美术领域的工作以及学术观点。王逊研究民间美术、工艺美术,受西方美术史学传统和“新史学”的影响,重视考古发现和民间的文化遗产,注重在其中发现“民族的共同心理状态”。他在这一阶段的活动主要包括国徽设计、文物馆创办、振兴工艺美术三项。

1947年4月1日—3日,美国普林斯顿大学举办了以中国艺术史和社会科学为重点的“远东文化与社会”(Far Eastern Culture and Society)国际会议,梁思成受邀参加,回国后便倡议在清华成立艺术史研究室。1948年,清华大学“中国艺术史研究委员会”成立,却因为北平被战争而搁置。1949年,北平解放后,王逊被聘为教授,协助主持艺术史学科创建及博物馆建设。艺术史委员会改组为“文物馆筹备委员会”,王逊任书记。1950年,清华大学文物馆委员会成立,王逊发挥了犹如馆长的作用。

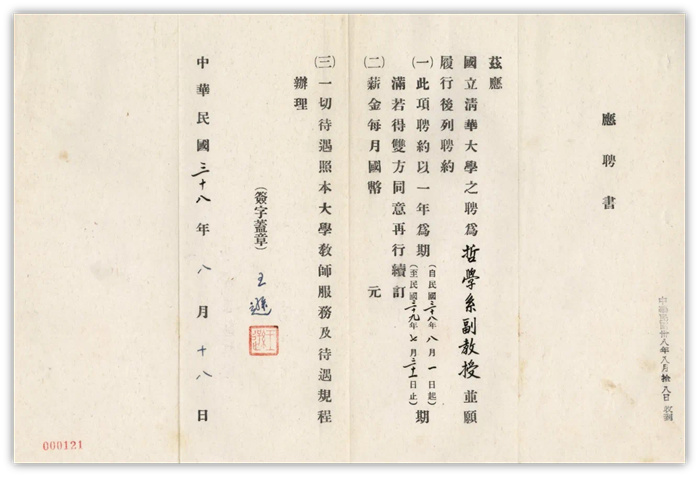

国立清华大学王逊聘书,图片来源:清华大学艺术博物馆

1949年回到清华后,王逊还推动了景泰蓝的改良实践。景泰蓝是最具代表性的京式特种工艺,当时的景泰蓝作坊以个人为主,产品设计规矩、缺乏生命力,市场逐渐萎缩,解放北平后为了恢复发展工商业,对于传统工艺的改良就从景泰蓝开始。在北京市特种工艺公司的促进下,王逊与林徽因等人一同调研并设计景泰蓝的改良图案,1949年9月,“北平特种手工艺改良设计研究会”成立,其中一些具体工作工作由王逊组织。王逊将新的产品设计原则概括为:好看、好用、省工、省料,“好看”为注重协调统一,“好用”是提高实用性,“省工”为简化工序,“省料”是开发新的原材料替代品。1951年王逊做出景泰蓝设计总结报告,为工艺美术的发展提供指导意见,这一改革促进了手工业出口的发展。

1949年9月,清华大学和国立北平艺术专科学校被委托设计国徽,10月,清华国徽设计组形成以大孔璧为主体的初稿,《拟制国徽图案说明》由王逊主笔,这一设计与王逊《玉在中国文化上的价值》的主旨一脉相承,遗憾的是清华设计组的方案并未被采纳。

1949年,郭沫若提出了设计“建国瓷”,在听取清华意见后明确了与王逊执笔的景泰蓝改造思想相一致的设计原则,以民族形式、大众适用、科学方法为中心。1952年10月,以中央美院为主的“建国瓷设计委员会”组建,王逊调入美院。王逊为建国瓷设计开设以设计原理为主的工艺美术讲座,并根据改造景泰蓝的基本经验提供创作指导。1953年3月,景德镇成立“建国瓷制作分会”并开始制作,9月完成设计并在故宫博物院展览。

王逊(中)与弟子薄松年(右)及捷克留学生海兹拉尔(左)在中央美院,图片翻拍于展览现场

第三单元“发轫之功:王逊为创建中国美术史学科的努力”主要展示王逊在中央美术学院建设中国第一个美术史系中起到的作用。1952年由于院系调整,清华大学艺术史学科规划终止,王逊调入中央美术学院,并在此开始建设美术史学科。

北平解放后,对于是否改造国画的问题引发了争论,国画开始受到重视。1953年2月,文化部批准筹组“中国绘画研究所”,6月,王逊参加筹备工作。国画是一个矛盾重重的大问题,面临政治立场和继承发扬传统的矛盾,王逊提出对古代绘画遗产加以“科学整理”,以准确、精炼、巧妙指导创作实践,创造新现实主义的美术,这一意见受到了中央的重视。1954年1月,研究所成立并更名“民族美术研究所”,王逊负责日常工作,主要包括收集各类资料,培养中国美术史论的专业人才,编写教材,组织创作和外出考察活动,以及专业美术馆建设及部分。

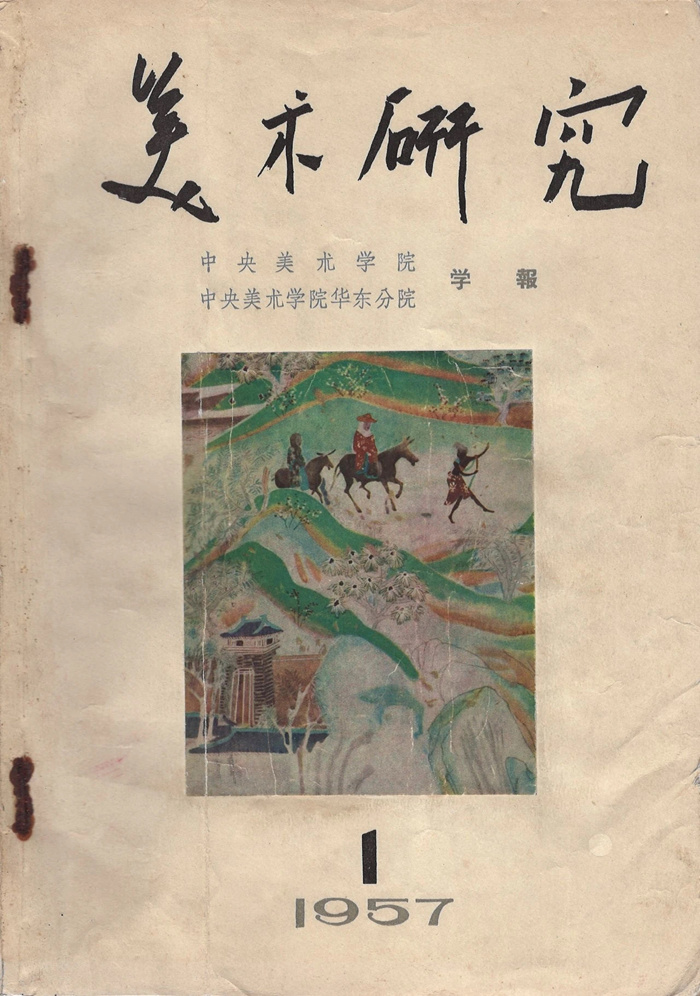

1956年,中共中央提出制订科学技术发展12年远景规划后,王逊作为美术学科召集人参与了中国科学院组织的“艺术史规划小组”。1956年8月,在文化部、教育部的同意下,中央美术学院组建王逊任主任的“中国美术史系筹备委员会”,成立中国美术史教研室、外国美术史教研室和资料室,参与创编《美术研究》。美术史系的一系列工作,甚至提高幻灯片质量,王逊都要亲力亲为,不幸的是,1957年该规划由于王逊被错划为右派而中止。

王逊主编《美术研究》选取莫高窟壁画作为创刊号封面,图片来源:清华大学艺术博物馆

第四单元“扛鼎大作:王逊对中国美术史写作的现代构建”展示王逊的具有开创性意义的中国美术史教材资料。本次展览展出了8个版本及其他零本,由于当时的科研力量薄弱,这些教材虽然是集体编写,基本上主要展现了王逊的美术史写作特色。

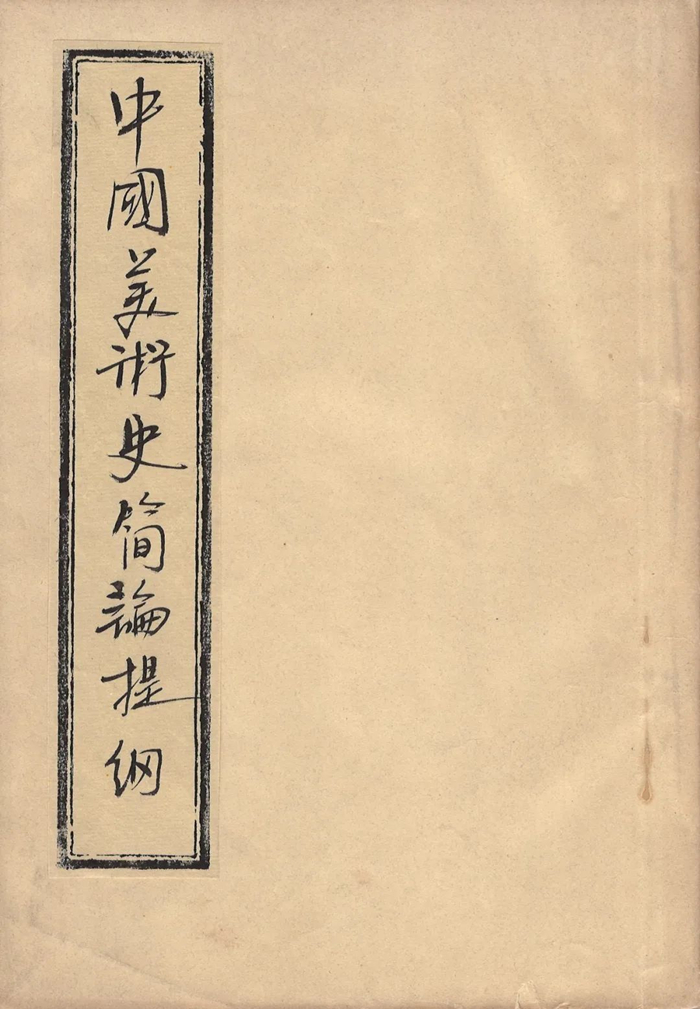

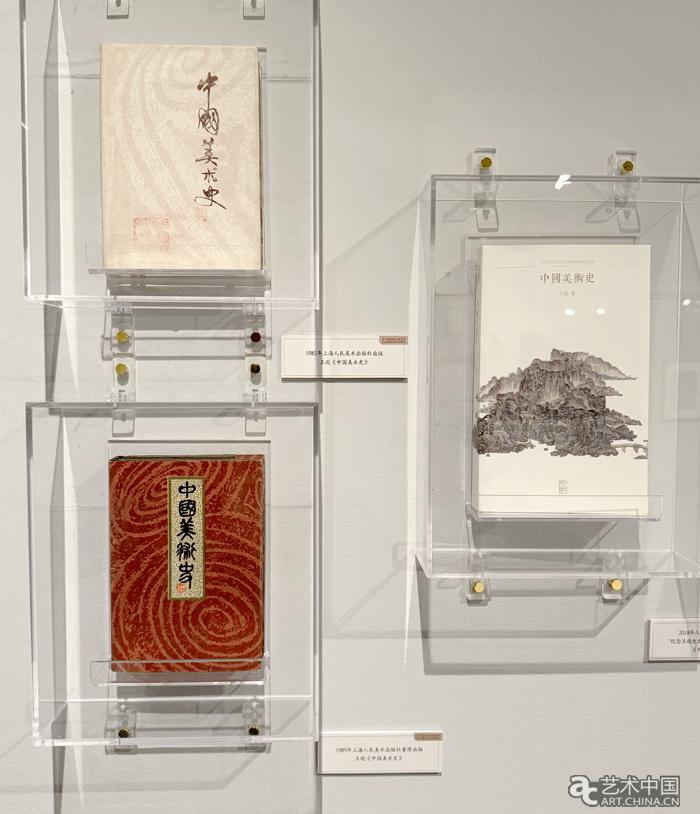

1953年,王逊完成《中国美术史简论提纲》,按照马克思主义的观点书写中国艺术史,奠定了中国美术史教材的基本范式,1954年在《提纲》基础上完成《中国美术史提纲草稿》,基本形成了完整的内容。1956年,由故宫博物院刻印《中国美术史讲稿》,该书主要在文博系统内流通,有资料表明故宫博物院的职员曾来到中央美术学院听王逊授课。1956年,中央美术学院为了筹建美术史系付印1000册《中国美术史讲义》,修订1954年版的草稿,补充了新的考古发现和研究成果,明清“建筑”、“工艺”部分未完成,但这一版本影响深远。1961年,“全国文科教材会”提出全国美术院校计划编写18种教材,“中国古代美术史“由中央美院美术史系承担,将王逊《中国美术史讲义》“史前—魏晋南北朝“部分多次送审,该讲义第一次完成了对于上古美术史规模可观的编写。王逊平反后,薄松年、陈少丰在1956年《讲义》基础上补写明清“建筑”、“工艺”后,交由上海人民美术出版社在1985年出版为《中国美术史》,该版本失误较多,2015年,为纪念王逊百年诞辰,薄松年雪加校订并为各章撰写导读,于2018年出版“纪念王逊先生百年诞辰导读校注本”《中国美术史》。此外,还有1962年为文化部审稿会准备的修订本,以及60年代其他零本,该教材大约修改过七八次,1962年上半年编写到元代。

1953年《中国美术史简论提纲》,图片来源:清华大学艺术博物馆

黄永玉是在王逊被错划为右派后才认识他的,他在《轻舟已过万重山》中回忆道:“他的学术见解心胸宽阔,外文底子也好。他有过一次失败的婚姻。香烟抽得太多,身陷在肺气肿病痛里,有趣交谈之中,突然发生较长的咳喘间歇。”王逊曾经度过了一段平静的时光,并且和京剧演员张曼君结婚,最后孤独地离开,实在是令人叹惋。

1980年代以来出版的多个版本的王逊著《中国美术史》 摄影:许柏成

第五部分“碎玉如灯:王逊遗著整理与研究”主要呈现的是后人对于王逊资料的整理。1979年文化部为王逊平反后,中央美术学院开始组织专人整理王逊遗著,助教薄松年、侄子王涵以及其他研究者为整理他的学术思想和著作付出了极大的努力,相继出版《王逊美术史论集》《王逊学术文集》《王逊文集》《王逊年谱》《中国美术史稿》等著作。在历史沉浮之后,王逊这样一位被埋没的重要人物得以重现于世,对于王逊的研究还亟待开始。展览最后开辟了一个空间,观众可以在其中阅读王逊的著作,直接地了解王逊的研究成果。

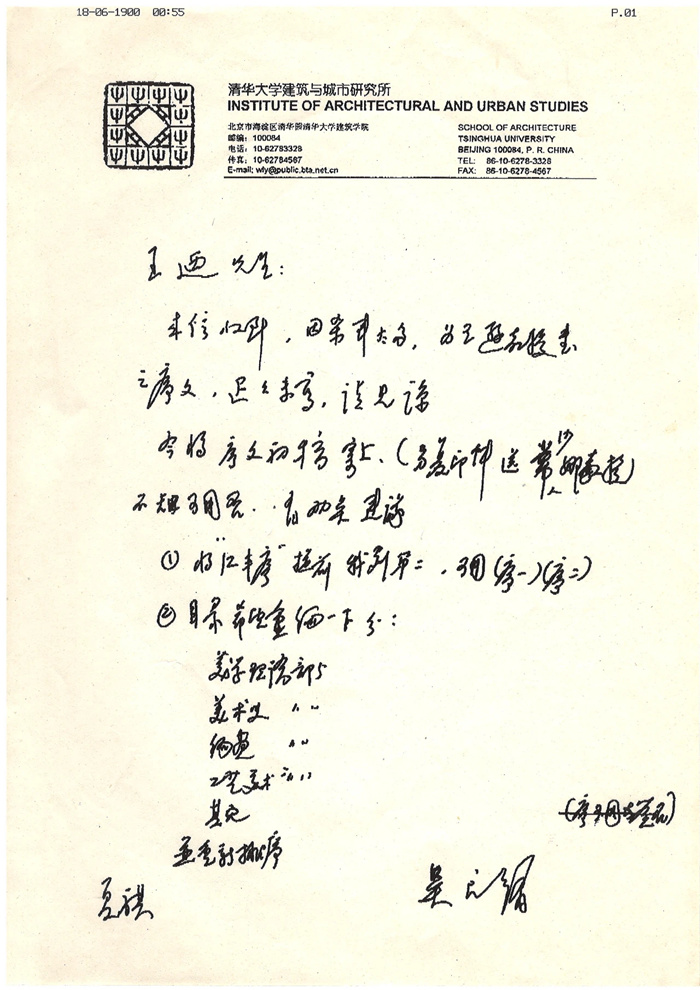

2005年,吴良镛院士对《王逊学术文集》的编辑意见 图片来源:清华大学艺术博物馆

王逊的一生是贡献卓著的一生,也是令人叹惋的一生,特殊时代的不幸命运将学术界关于他的记忆模糊。然而,他的贡献是无法被磨灭的,如今,我们得以通过本次展览重新了解他的人生历程、学术思想和教育成就,寻回这样一枚遗失的“美玉”,同时也有助于完善对于新中国美术和中国美术史学科发展的认识。

“为了趋向美玉的艺术:纪念王逊诞辰110周年史料辑佚展”展览现场 图片来源:清华大学艺术博物馆

“为了趋向美玉的艺术:纪念王逊诞辰110周年史料辑佚展”展览现场 摄影:许柏成

《上水船——王逊与现代中国的艺术理想》 2025年1月三联书店出版