19世纪末的法国艺术家皮埃尔·博纳尔长期以来一直被视为印象派的后继者,其绘画作品也被视作对日常生活的写生与再现。然而,在20世纪晚期,随着博纳尔的日记及书信等文献材料的释出,艺术史家、艺术批评家及其他领域的学者对博纳尔绘画的看法逐渐发生了转变,他们开始从不同的角度重新审视博纳尔的作品。琳达·诺克林与吉尔·德勒兹就是其中的代表学者,后者主要从身体理论的角度对博纳尔的部分绘画提出了新观点。本文将会在德勒兹的身体理论以及他对博纳尔作品的新解读的基础上,再次聚焦于博纳尔绘画中的“身体”,并对此进行深入阐释。

关键词 皮埃尔·博纳尔 浴女 身体 琳达·诺克林 吉尔·德勒兹Pierre Bonnard, a French artist of the late 19th century, has long been regarded as a successor of Impressionism. His paintings have also been perceived as sketches and representations of daily life. However, in the late 20th century, with the release of literary materials such as Bonnard’s diaries and letters, art historians, art critics, and scholars from other fields have gradually changed their views on Bonnard’s paintings. They have begun to re-examine Bonnard’s works from different perspectives. Linda Nochlin and Gilles Deleuze were the representative scholars, with the latter mainly proposing new perspectives on some of Bonnard’s paintings from the perspective of body theory. Based on Deleuze’s theory and his new interpretation of Bonnard’s works, this article will refocus on the “body” in Bonnard’s paintings and provide in-depth explanations.Keywords Pierre Bonnard; Bather; body; Linda Nochlin; Gilles Deleuze

法国纳比画派(Les Nabis)艺术家皮埃尔·博纳尔(Pierre Bonnard, 1867—1947)在早期的艺术史书写中一直被视为印象派最后的继承者,尤其是在好友亨利·马蒂斯(Henri Matisse)的对比之下。博纳尔与马蒂斯作为同一个时代的艺术家经常在相同的艺术题材方面进行创作与交流,比如裸女绘画与静物绘画。然而,只有马蒂斯被视作20世纪现代艺术的先驱,他的艺术创作与艺术作品受到了艺术史家与艺术批评家的高度重视。相比而言,博纳尔不仅被当作最后一位印象派艺术家,他的绘画作品也被认为是对日常生活中的人物及场景的再现,只有他的赞助人塔迪·纳坦逊(Thadée Natanson)和好友马蒂斯、奥古斯特·雷诺阿(Auguste Renior)及莫里斯·丹尼斯(Maurice Denis)等艺术家对他的艺术予以高度评价。其中马蒂斯将博纳尔视为最伟大的艺术家之一,并指责了艺术批评家克里斯蒂安·泽沃斯(Christian Zervos)对博纳尔艺术地位的贬低〔1〕,雷诺阿则称博纳尔为值得敬佩的艺术家,同时丹尼斯也认为博纳尔的绘画作品非常迷人,并表明它们可以使观者沉浸在快乐之中。〔2〕值得一提的是,关于马蒂斯和博纳尔之间更为具体的艺术交流材料还被收录在2017年由菲利克斯·克莱默(Felix Kramer)、蒂塔·艾默里(Dita Amory)、珍妮·格拉泽(Jenny Graser)合著的《马蒂斯——博纳尔:绘画万岁!》(Matisse-Bonnard: Long Live Painting! )之中。除了马蒂斯与博纳尔之间的往来信件之外,上述学者还分别从模特、镜像及收藏的角度深入探讨了两者的艺术作品。

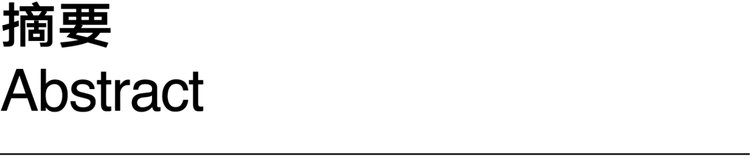

艺术史中对于博纳尔的“忽视”一直持续到20世纪晚期,在博纳尔的侄子安托万·泰拉斯(Antoine Terrasse)将他的日记、书信等材料公开之后,部分艺术史家、艺术批评家及其他领域的学者才开始重新看待他的绘画作品。其中美国艺术史家琳达·诺克林(Linda Nochlin)和法国哲学家吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)主要着眼于博纳尔绘画中的“身体”。诺克林在1998年的文章《博纳尔的“浴者”》(“Bonnard’s Bathers”)中就重新分析了博纳尔的浴女绘画,后来诺克林将这篇文章扩写并收录在其2006年出版的著作《浴者、身体、美》(Bathers, Bodies, Beauty)之中。另外,德勒兹和学者菲利克斯·加塔利(Félix Guattari)也在他们1991年合著的《什么是哲学?》(Ou’est-ce que la Philosophie? )中从身体理论的角度对博纳尔的部分作品提出了新的看法。值得注意的是,德勒兹还在其1981年出版的著作《弗朗西斯·培根:感觉的逻辑》(Francis Bacon: Logique de la Sensation,以下简称为《感觉的逻辑》)中探讨了保罗·塞尚(Paul Cézanne)与埃德加·德加(Edgar Degas)的绘画作品,这两位艺术家曾在很大程度上影响与启发了博纳尔的艺术创作。 [法] 博纳尔 浴缸 布面油彩 104.8×65.2厘米 1925 英国泰特美术馆藏

一、艺术史视野中的博纳尔及其绘画中的女性和“身体”

[法] 博纳尔 浴缸 布面油彩 104.8×65.2厘米 1925 英国泰特美术馆藏

一、艺术史视野中的博纳尔及其绘画中的女性和“身体”19世纪80年代博纳尔在朱利安美术学院〔3〕与巴黎美术学院学习时就同艺术家保罗·塞律西埃(Paul Serusier)、保罗·朗松(Paul Ranson)、亨利·加布里埃尔·伊贝尔斯(Henri Gabriel Ibels)及丹尼斯创立了纳比画派。在最初的艺术创作中,博纳尔并没有明确的艺术目标,他对绘制屏风、设计家具及制作陶瓷都有兴趣,并很快在版画、招贴画及书籍插图的绘制方面获得了成就,其中最出名的是他为《白色杂志》〔4〕(La Revue Blanche)等刊物所设计的招贴画,比如《〈白色杂志〉海报》(Affiche du “La Revue Blanche”, 1894)等作品。博纳尔在纳比画派进行艺术创作期间,醉心于日本浮世绘,大部分绘画中的人物具有平面性的特点并极富装饰意味,比如《槌球派对》(La Partie de Croquet, 1892)等作品。到了19世纪末,博纳尔逐渐脱离了日本版画的影响,转而开始学习印象派及后印象派艺术家的色彩表现方式,其中克劳德·莫奈(Claude Monet)、德加及塞尚的绘画使他深受启发。而在20世纪以后,随着博纳尔对于色彩运用的愈加熟练,他不再局限于通过观察和写生来创作绘画,而是进一步探索自己内心的真实。在博纳尔看来,艺术对象与艺术题材对于艺术家来说并不是最重要的,艺术创作的出发点应该来自艺术家的想法,如果只依赖于对象和题材本身,那么艺术家就极有可能会被观察的偶然性所迷惑,他的作品也不再具有独特性。〔5〕从某种程度上来说,博纳尔作品都是其深思熟虑的结果,他用自己特有的目光打量着周围的日常生活,在创作绘画时打破了色彩、光影及透视等常规的视觉经验。另外,博纳尔在20世纪之后还热衷于描绘室内生活,家庭内部的任何人物与场景都可以使他沉浸在对日常私人空间的描绘之中。也正是从这时开始,博纳尔创作了大量的裸女、浴女绘画,其中大部分的女性形象都以博纳尔的妻子玛尔特·德·梅里尼(Marthe de Méligny)为原型。特别是从20世纪30年代开始,此时玛尔特因为疾病成了一位神经质的女性,她每天的大部分时间都在沐浴中度过,这更是为博纳尔提供了大量的绘画素材。值得注意的是,博纳尔并不直接对玛尔特进行客观写生,而是在照片、速写及文学作品的基础上描绘其记忆与想象中的玛尔特。

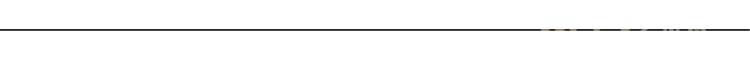

在绝大多数艺术史家、艺术批评家及其他领域的学者看来,博纳尔作品中的“身体”主要呈现在他的浴女绘画中,实际上博纳尔对于浴女题材的创作始于19世纪末,并几乎贯穿了他的整个艺术生涯。在19世纪90年代,博纳尔就开始对浴女绘画进行初步探索,《浴女》(La Baignade, 1893)是其第一幅浴女作品,他将现实生活中的女性形象与戏剧情节相结合,画中的玛尔特此时成为莫里斯·梅特林克(Maurice Maeterlinck)的戏剧中一位靠在池边的女神。在这一时期博纳尔深受日本浮世绘的影响,所以绘画中玛尔特的身体具有明显的平面化特点。同时博纳尔还开始在德加的启发下描绘浴盆中的浴女,比如线性版画《浴盆》(Le Tub, 1894),其中仍以玛尔特作为模特和原型。 [法] 博纳尔 浴缸中的裸女 布面油彩 86×120.6厘米 1925 英国泰特美术馆藏

[法] 博纳尔 浴缸中的裸女 布面油彩 86×120.6厘米 1925 英国泰特美术馆藏

到了20世纪初期,博纳尔受到赞助人纳坦逊、艺术经销商安布罗斯·沃拉德(Ambroise Vollard)及好友爱德华·维亚尔(édouard Vuillard)的委托开始为诗人和小说家的文学作品创作插图,比如为诗人保罗·魏尔伦(Paul Verlaine)的再版诗集《平行集》〔6〕(Parallèlement)描绘了大量的线性浴女形象。值得注意的是,博纳尔在绘制的过程中发现自己与魏尔伦的精神世界产生了共鸣——拒绝被标签束缚,认为文艺创作应该来自内心的感觉,同时他们也意识到了创作是一种根植于人类心理的一系列复杂而又相互影响的产物〔7〕,魏尔伦还将上述感觉命名为“平行”(parallèle)。博纳尔在再版的《平行集》中所创作的浴女插图仍然以玛尔特为原型,换句话说,玛尔特的身体以各种姿势在《平行集》的页面上展开。魏尔伦在诗歌《谢吉第亚舞曲》(“Séguidille”)中描写了一位躺在沙发上的裸女——她几乎赤身裸体,沙发的蕾丝花边也在其身体周围缠绕。〔8〕这一场景与博纳尔的绘画《慵懒》(L’Indolente, 1899)的构图几乎如出一辙,也可以说,博纳尔将它以玫红色线稿的形式挪用进了《谢吉第亚舞》插图的创作之中,沐浴之后的玛尔特成为魏尔伦笔下的裸女,同时她身下的蕾丝花边还打破了图像与文本之间的界限——侵入并环绕在诗歌文本的四周。

值得注意的是,从1905年到1910年,在塞尚的作品《大浴女》(Les Grandes Baigneuses, 1906)的影响下,许多法国艺术家开始大量地尝试浴女题材的绘画,博纳尔也在作品《塞尚的浴女》(Les baigneuses de Cézanne, 1914)中临摹了塞尚绘画中的浴女形象。同时这段时期也是博纳尔创作浴女绘画的高峰期之一,他完成了著名作品《逆光下的裸女》(Nu à contre-jour, 1908),画面中沐浴之后的玛尔特逆光而立,丰腴的身体融合在微妙的光影之中。此外,在这一时期,博纳尔还时常在作品中加入镜子,并以此来扩大画面的空间及增加构图的维度。从某种程度上来说,画面中的镜子不仅打破了艺术作品与现实生活之间的界限,还为博纳尔提供了一种创作方面的自由,即博纳尔可以随意对画面镜子中浴女的身体进行切割与变形,比如《盥洗室中的镜子》(Miroir dans la salle de bain, 1908)等作品,绘画中的镜像甚至比现实世界中的物体看起来还要真实。

20世纪30年代左右,博纳尔开始创作其艺术生涯中最重要的一系列浴女绘画,这一系列作品被艺术史家称为“躺在浴缸中的女性”(the nude stretched out in the bath),博纳尔则将它们命名为“冻结系列”〔9〕,这一命名受到了象征派诗人斯特芳·马拉美(Stéphane Mallarmé)的诗歌《天鹅》(“Le Cygne”)的影响。马拉美在这首诗歌中描写了一只天鹅冻结在湖上的情景〔10〕:纯洁、活泼、美丽的,今天它要用陶醉的翅膀撕破这被遗忘冰封的湖面,多少次奋飞也没有冲出,这浓霜下透明的冰层!

昔日的天鹅回忆着当年宏丽的气派,而今它无望再挣脱羁绊,并因在贫瘠的冬天焕发出烦恼之前,没有歌唱它腾飞的碧霄而遗憾。

它将用颀长的脖子摇撼这白色的苦痛,这不是出自它身困尘埃的烦苦,而是来自它不忍放弃的长天。

白色的幽灵、纯洁的丰采注定它以冰雪为伴,天鹅披着徒然流放中,轻蔑的寒梦不负动弹。〔11〕

马拉美借用天鹅在冰川霜冻的季节的生存状态来暗喻自己在现实生活中的无奈与苦痛,而博纳尔则在艺术创作中用浴女来代替天鹅,即诗歌中被“冻结”的天鹅对应着画面浴缸中被“冻结”的玛尔特。从某种程度上来说,这一时期的玛尔特之于博纳尔就犹如马拉美诗歌中的天鹅,曾经的纯洁、活泼及美丽早已一去不复返,只剩下无尽的身体病痛与精神折磨。 [法] 博纳尔 浴缸中的裸女 布面油彩 93×147厘米 1936—1938 法国巴黎现代艺术博物馆藏

然而,上述一系列作品并非是一挥而就的,在20世纪30年代之前博纳尔就开始尝试描绘浴缸中的浴女(以下简称为“浴缸系列”)。《泉水》(La Source, 1917)是博纳尔“浴缸系列”的第一幅作品,其中玛尔特正半蹲在浴缸之中,并用手去感受水的温度,画面整体呈现为暖黄色调,浴缸的珐琅质地将对光的吸收与辐射反映得十分明显。值得注意的是,此时画面中玛尔特的面部已经开始被模糊化处理,大部分观者只能凭借头发的颜色来判断绘画中浴女的身份。另外,博纳尔还通过创作大量速写的方式来研究作品中浴缸与浴女的构图,他也经常将姿势相似的速写作品转换为更为正式的油画作品,比如《裸女与浴缸》(Nu rose à la baignoire, 1924)就是从速写《“裸女与浴缸”的习作》(étude pour ‘Nu à la baignoire’, 1924)发展而来的。博纳尔对“浴缸系列”的探索在作品《浴缸》(Le Bain, 1925)中达到了质的飞跃,画面中的玛尔特像一具尸体一样漂浮在浴缸的水中,堪称浴室版的奥菲莉亚,同年的作品《浴缸中的裸女》(Nu dans la Baignoire, 1925)也体现了这种绝望的氛围。大部分艺术史家认为上述两幅作品所传达出的消极情感或许与1923年博纳尔的情人芮妮·蒙查蒂(Renée Monchaty)的自杀有关,即博纳尔可能在艺术创作中将这种因情人死亡而产生的忧郁投射在了玛尔特的身上。更为重要的是,博纳尔在20世纪30年代到40年代创作了“浴缸系列”最重要的两幅作品,它们分别是《浴缸中的裸女》(Nu dans le bain, 1936—1938)与《浴缸中的裸女与小狗》(Nu dans le bain au petit chien, 1941—1946),其中后者可以被视为博纳尔最复杂和深刻的浴女绘画之一,画面中的一切事物都溶解了——身体、水、浴缸、墙面及地砖几乎融为一体并蔓延到画面之外。而前者主要由金黄、绿松石蓝及胭脂红三种颜色构成,博纳尔在创作时将浴室当作了一间炼金室,他认为在这样的空间中,日常生活中的金属也可以变成黄金。〔12〕博纳尔还在这幅绘画中提高了色彩的明度与纯度,金黄和绿松石蓝都更为明亮,胭脂红则更显炽热。在这种色调的升华中,博纳尔成功地将玛尔特从日常生活中解放出来,她的身体浸泡在泛着金光的水中,虽然可能只有一瞬间的眩光,但已然具有神圣的光华。此外,黄色还体现了博纳尔对于光的追求,他对黄色的喜爱与运用方式是当时法国艺术圈的共识〔13〕,摄影家卡蒂埃·布列松(Cartier Bresson)与艺术家巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)都曾提及博纳尔对于黄色的偏爱。〔14〕

[法] 博纳尔 浴缸中的裸女 布面油彩 93×147厘米 1936—1938 法国巴黎现代艺术博物馆藏

然而,上述一系列作品并非是一挥而就的,在20世纪30年代之前博纳尔就开始尝试描绘浴缸中的浴女(以下简称为“浴缸系列”)。《泉水》(La Source, 1917)是博纳尔“浴缸系列”的第一幅作品,其中玛尔特正半蹲在浴缸之中,并用手去感受水的温度,画面整体呈现为暖黄色调,浴缸的珐琅质地将对光的吸收与辐射反映得十分明显。值得注意的是,此时画面中玛尔特的面部已经开始被模糊化处理,大部分观者只能凭借头发的颜色来判断绘画中浴女的身份。另外,博纳尔还通过创作大量速写的方式来研究作品中浴缸与浴女的构图,他也经常将姿势相似的速写作品转换为更为正式的油画作品,比如《裸女与浴缸》(Nu rose à la baignoire, 1924)就是从速写《“裸女与浴缸”的习作》(étude pour ‘Nu à la baignoire’, 1924)发展而来的。博纳尔对“浴缸系列”的探索在作品《浴缸》(Le Bain, 1925)中达到了质的飞跃,画面中的玛尔特像一具尸体一样漂浮在浴缸的水中,堪称浴室版的奥菲莉亚,同年的作品《浴缸中的裸女》(Nu dans la Baignoire, 1925)也体现了这种绝望的氛围。大部分艺术史家认为上述两幅作品所传达出的消极情感或许与1923年博纳尔的情人芮妮·蒙查蒂(Renée Monchaty)的自杀有关,即博纳尔可能在艺术创作中将这种因情人死亡而产生的忧郁投射在了玛尔特的身上。更为重要的是,博纳尔在20世纪30年代到40年代创作了“浴缸系列”最重要的两幅作品,它们分别是《浴缸中的裸女》(Nu dans le bain, 1936—1938)与《浴缸中的裸女与小狗》(Nu dans le bain au petit chien, 1941—1946),其中后者可以被视为博纳尔最复杂和深刻的浴女绘画之一,画面中的一切事物都溶解了——身体、水、浴缸、墙面及地砖几乎融为一体并蔓延到画面之外。而前者主要由金黄、绿松石蓝及胭脂红三种颜色构成,博纳尔在创作时将浴室当作了一间炼金室,他认为在这样的空间中,日常生活中的金属也可以变成黄金。〔12〕博纳尔还在这幅绘画中提高了色彩的明度与纯度,金黄和绿松石蓝都更为明亮,胭脂红则更显炽热。在这种色调的升华中,博纳尔成功地将玛尔特从日常生活中解放出来,她的身体浸泡在泛着金光的水中,虽然可能只有一瞬间的眩光,但已然具有神圣的光华。此外,黄色还体现了博纳尔对于光的追求,他对黄色的喜爱与运用方式是当时法国艺术圈的共识〔13〕,摄影家卡蒂埃·布列松(Cartier Bresson)与艺术家巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)都曾提及博纳尔对于黄色的偏爱。〔14〕

[法] 博纳尔 浴缸中的裸女与小狗 布面油彩 122.6×150.5厘米 1941—1946 美国卡内基艺术博物馆藏

在“浴缸系列”之外,博纳尔从20世纪30年代以来还创作了几幅室内浴女绘画,比如《浴室中的裸体背部或黄色裸体》(Nu de dos à la toilette ou Nu jaune, 1934)等作品。上述两幅作品同样也体现了博纳尔对于光的捕捉以及他对黄色的使用,光通过黄色反射与渗透到玛尔特的面部及身体内部,也可以说,黄色像溪流和熔浆一样入侵了整幅绘画,玛尔特在其中或液化,或燃烧。在赞助人纳坦逊看来,博纳尔绘画中的黄色浴女体现了生命的流动,不仅是玛尔特的生命,也是博纳尔本人的生命。也就是说,博纳尔在艺术创作的过程中也洗涤了自己的灵魂——他通过赋予玛尔特身体以明亮的黄色来消除自己内心的“黑色素”(mélanine)。〔15〕另外,在《浴室中的裸体背部或黄色浴女》(1934)中,玛尔特的身体看起来几乎是雌雄莫辨的,只有镜子中的映像才表明具有女性特征,就单纯的身体而言,既可以将画面中的人物视为玛尔特,也可以视为博纳尔。在玛尔特去世〔16〕之后,除了不断地修改与完善《浴缸中的裸女与小狗》(1941—1946)这幅作品,博纳尔还创作了其绘画生涯中的最后一系列绘画,比如《橙色浴女》(Nu Orange, 1943)等作品,他所描绘的对象是模特迪娜·维尔尼(Dina Vierny)。其中《橙色浴女》(1943)中的橙色与红色实际上是对黄色的延续,画面中的橙色身体融化在橘园的枫叶与灌木丛中——树叶、果实和身体之间没有缝隙,从某种程度上来说,橙色的浴女身体与红色的植被点燃了整幅绘画,博纳尔也在日记中称之为“橙色阴影中的朱红”(vermillon dans les ombres orangées)。〔17〕

[法] 博纳尔 浴缸中的裸女与小狗 布面油彩 122.6×150.5厘米 1941—1946 美国卡内基艺术博物馆藏

在“浴缸系列”之外,博纳尔从20世纪30年代以来还创作了几幅室内浴女绘画,比如《浴室中的裸体背部或黄色裸体》(Nu de dos à la toilette ou Nu jaune, 1934)等作品。上述两幅作品同样也体现了博纳尔对于光的捕捉以及他对黄色的使用,光通过黄色反射与渗透到玛尔特的面部及身体内部,也可以说,黄色像溪流和熔浆一样入侵了整幅绘画,玛尔特在其中或液化,或燃烧。在赞助人纳坦逊看来,博纳尔绘画中的黄色浴女体现了生命的流动,不仅是玛尔特的生命,也是博纳尔本人的生命。也就是说,博纳尔在艺术创作的过程中也洗涤了自己的灵魂——他通过赋予玛尔特身体以明亮的黄色来消除自己内心的“黑色素”(mélanine)。〔15〕另外,在《浴室中的裸体背部或黄色浴女》(1934)中,玛尔特的身体看起来几乎是雌雄莫辨的,只有镜子中的映像才表明具有女性特征,就单纯的身体而言,既可以将画面中的人物视为玛尔特,也可以视为博纳尔。在玛尔特去世〔16〕之后,除了不断地修改与完善《浴缸中的裸女与小狗》(1941—1946)这幅作品,博纳尔还创作了其绘画生涯中的最后一系列绘画,比如《橙色浴女》(Nu Orange, 1943)等作品,他所描绘的对象是模特迪娜·维尔尼(Dina Vierny)。其中《橙色浴女》(1943)中的橙色与红色实际上是对黄色的延续,画面中的橙色身体融化在橘园的枫叶与灌木丛中——树叶、果实和身体之间没有缝隙,从某种程度上来说,橙色的浴女身体与红色的植被点燃了整幅绘画,博纳尔也在日记中称之为“橙色阴影中的朱红”(vermillon dans les ombres orangées)。〔17〕

[法] 博纳尔 浴室中的裸体背部或黄色裸体 布面油彩 107.3×74厘米 1934 法国乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心藏

二、诺克林和德勒兹论博纳尔绘画中的“身体”诺克林在1998年发表的文章《博纳尔的“浴者”》与2006年的著作《浴者、身体、美》中从艺术史、艺术理论及批评的角度重新阐释了博纳尔的浴女绘画。在诺克林看来,浴女题材是博纳尔艺术创作的重要主题之一,这一系列的绘画并非是私密或仅供自我欣赏的,而是出乎意料并值得深入解读的。〔18〕诺克林以《蹲在浴盆里的裸女》〔19〕(Nu accroupi au tub, 1918)为例来说明博纳尔浴女绘画的非凡之处,这幅作品是在照片《浴盆里的玛尔特》(Marthe au tub, 1908—1910)的基础上进行创作的,诺克林认为它既让观者联想到德加的《浅底浴盆中的浴女》(Baignoire, 1886),又体现了一种形而上画派作品中的空间想象力。〔20〕另外,诺克林还对博纳尔的浴女绘画进行分期:早期的浴女绘画创作于20世纪20年代之前,此时博纳尔主要描绘了一系列表现浴女与镜子的作品;晚期的浴女绘画则创作于20世纪30年代之后,这也是博纳尔艺术创作的高峰期,这一时期的绘画大多都是描绘玛尔特躺在浴缸里的情景。

[法] 博纳尔 浴室中的裸体背部或黄色裸体 布面油彩 107.3×74厘米 1934 法国乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心藏

二、诺克林和德勒兹论博纳尔绘画中的“身体”诺克林在1998年发表的文章《博纳尔的“浴者”》与2006年的著作《浴者、身体、美》中从艺术史、艺术理论及批评的角度重新阐释了博纳尔的浴女绘画。在诺克林看来,浴女题材是博纳尔艺术创作的重要主题之一,这一系列的绘画并非是私密或仅供自我欣赏的,而是出乎意料并值得深入解读的。〔18〕诺克林以《蹲在浴盆里的裸女》〔19〕(Nu accroupi au tub, 1918)为例来说明博纳尔浴女绘画的非凡之处,这幅作品是在照片《浴盆里的玛尔特》(Marthe au tub, 1908—1910)的基础上进行创作的,诺克林认为它既让观者联想到德加的《浅底浴盆中的浴女》(Baignoire, 1886),又体现了一种形而上画派作品中的空间想象力。〔20〕另外,诺克林还对博纳尔的浴女绘画进行分期:早期的浴女绘画创作于20世纪20年代之前,此时博纳尔主要描绘了一系列表现浴女与镜子的作品;晚期的浴女绘画则创作于20世纪30年代之后,这也是博纳尔艺术创作的高峰期,这一时期的绘画大多都是描绘玛尔特躺在浴缸里的情景。

[法] 博纳尔 蹲在浴盆里的裸女 布面油彩 85.3×74.5厘米 1918 法国奥赛博物馆藏

[法] 博纳尔 蹲在浴盆里的裸女 布面油彩 85.3×74.5厘米 1918 法国奥赛博物馆藏

具体而言,诺克林指出在早期的浴女绘画中,博纳尔对于浴女的表现符合当时的沐浴习惯——盥洗室中大多都有一张带有镜子的桌子,这也为博纳尔提供了深入表现浴女身体的可能性——画面中包含了真实的形象与镜中的形象、本体与映像、作为普通主体的身体与作为古典传统主题的身体。另外,诺克林认为《壁炉》(La Cheminée, 1916)这幅绘画还体现了了博纳尔表现镜子中身体主体的一个复杂变奏,画面里镜中的红色背景墙上悬挂着丹尼斯的裸女绘画,其中具有平面性特点的人物使观者联想起保罗·高更(Paul Gauguin)的《布道后的幻象》(La Vision après le sermon, 1888),相比而言,博纳尔所描绘的身体则反叛了这一特点:“画面中可以看到模特下半身的曲线,镜子里是她上半身的映像,她的躯干则从中间的一个穿衣镜中反射出来,既与以往的风格相一致,却又更复杂。”〔21〕

诺克林进一步将目光放到20世纪20年代,此时博纳尔开始创作“浴缸系列”的作品,她认为《浴缸》(1925)同博纳尔的早期绘画《男人和女人》(L’Homme et la femme, 1900)的相似之处在于画面中同时出现了博纳尔与玛尔特,在后者中他们赤身裸体地出现在画面中,看起来关系十分亲密,而在前者中两者之间的关系貌似发生了改变。“画面里他们两个都没有头:博纳尔身穿浴袍隐约出现在左上方,像一个没有柱头的圆柱,他手里拿着调色板。玛尔特的形象更不完整,只能看见漂浮在右边浴缸里向上鼓起的腹部和双腿,不同寻常,好似幻觉,鲜艳明亮的红黄格子地毯、逐渐褪色的金黄色地板及背景中带有条纹的蓝色帘子衬托了她幽魂般的身体。”〔22〕 [法] 博纳尔 男人和女人 布面油彩 115×72.3厘米 1900 法国奥赛博物馆藏

[法] 博纳尔 男人和女人 布面油彩 115×72.3厘米 1900 法国奥赛博物馆藏

在诺克林看来,类似于《浴缸》(1925)这样的绘画呈现了博纳尔对艺术对象的感觉,尤其是对具体事物的特性,比如光线、色彩、形状及纹理的感觉。到了20世纪30年代,也就是诺克林所划分的晚期的浴女绘画阶段,博纳尔所创作的一系列浴女作品主要体现了一种死亡的征兆,它们常常呈现出一种俯视的角度,浴女的身体则躺在浴缸之中。《浴缸中的裸女》(1925)与《浴缸》创作于同一年,前者中的死亡氛围比后者更为浓烈。诺克林认为在前者中浴女的身体被拉长变形,而浴缸的形状则收缩得像一块孤零零的坟墓,整个画面给观者一种向外扩张的延伸之感:“画面中最强烈的色彩呈现在狭长条状的红色地板、浴缸前方的彩色瓷砖及浴女身体后方的四块长方形瓷砖上。玛尔特和浴缸中的水呈现为一种暗色调与薄薄的青绿色,她病弱的脸漂浮在水面上,具有令人吃惊的、几乎像漫画般夸张的生动感。”〔23〕

诺克林表明博纳尔绘画中的浴缸就是一个关于约束和庇护的中心主题,它既是“坟墓”(tomb),也是“子宫”(womb),既能使观者联想到灵柩和生命的终结,也能使观者联想到受洗盆和生命的开始。同时诺克林还联想到了艺术史中的其他绘画:首先是雅克·路易·大卫(Jacques Louis David)的《马拉之死》(La Mort de Marat, 1793),这幅作品描绘了知名革命者马拉(Jean-Paul Marat)在浴盆中被谋杀的情景,它虽然很少被列入到浴者绘画的范畴中,但是诺克林认为大卫作品中的马拉与博纳尔作品中的玛尔特都饱受病痛的折磨,以至于要长期浸泡在浴盆与浴缸之中;其次是高更的《贞洁的沦丧》(Manque de virginité, 1891),通常来说,手脚伸展的浴女身体经常与肉体快感和因之而受的处罚联系在一起,虽然这幅作品中没有水的存在,但是体现了死亡和性快感;再次,最容易联想到的其实是拉斐尔前派艺术家约翰·米莱斯(John Millais)的《奥菲莉亚》(Ophelia, 1852),被判罪的女性身体躺在犹如坟墓的水中,死亡的气息也在具有金属般光泽的液体中蔓延开来。值得注意的是,通过布列松所拍摄的博纳尔画室的照片可知,在上述绘画之外,他还受到了雷诺阿的《坐着的浴女》(Baignade assis, 1883—1884)、乔治·修拉(Georges Seurat)的《阿涅尔的浴者》(Un Baignade, Asnières, 1884)及毕加索的《坐在扶手椅上的女人》(Femme assise dans un fauteuil, 1941)等作品的启发,从某种程度上来说,博纳尔的艺术创作也依赖于一种瓦尔堡式的图集。

在晚期的浴女绘画中,就画面中色彩和光线的表现而言,诺克林认为《浴缸中的裸女》(1936—1938)是其中最为丰富和复杂的:“身体被隐藏于令人眼花缭乱的色彩之中,金黄色、粉紫色和更为微妙的颜色构成了一个不确定的色调,柔化了背景瓷砖明确清晰的几何形状,它们构成了统一而又富于对比的明亮色彩。从这幅作品中可以看出,只有通过一种强烈而复杂的混合方式,才能得到博纳尔那种将色彩与形状融合在一起的振动感。”〔24〕同时,诺克林指出《浴缸中的裸女与小狗》(1941—1946)这幅绘画是幻想性的,因为玛尔特在1942年就已经去世了,博纳尔主要是依靠记忆和想象完成了这幅作品:“想象的色彩和构图……浴缸里闪烁着绿色和灰白色,满溢于浴女身体上的水中掺杂着少许的紫红色。身体的结构被弱化,浴女的头部,特别是脸部五官完全被抹去了。甚至脸浴缸也溶解了一点,弯曲之后具有贝壳般的蜿蜒感。”〔25〕

整体来说,诺克林认为博纳尔晚期的浴女绘画充满着绝望和不详,她进而通过上述作品来思考博纳尔对玛尔特的情感——他是爱她还是恨她?或是两者皆有?在诺克林看来,博纳尔对玛尔特既是怨恨的,也是感激的,前者是因为玛尔特神经质的性格,后者则是因为他们曾共同生活了几十年,在这一期间玛尔特既是他的模特,也是他的灵感来源。

在艺术史的角度之外,诺克林还分别从艺术理论与批评的角度分析了博纳尔的浴女绘画。与当时的其他艺术理论家不同,诺克林认为《蹲在浴盆里的浴女》(1918)并不仅仅是对照片《浴盆里的玛尔特》(1908—1910)的再现,它还体现了博纳尔精心设计的画面结构:“圆形的浴盆突然出现于前景之中,它暗示出与处于其周围的(但没有在画面出现)观者的联系。画面包括一组不完整的圆形,比如浴盆里的小浴盆和几乎呈圆形的模特的头……”〔26〕

另外,诺克林指出这幅作品还出现了重复的圆形——圆形的头、圆形的水壶、圆形的小浴盆及圆形的大浴盆,她认为这与弗洛伊德(Sigmund Freud)的理论有关,即画中的圆形可能是浴盆里的女性在性意义上的某种象征,能够在观者的潜意识中引起不同的隐喻:“无论处于什么样的原因,意淫的或审美的,博纳尔建构起他那奇特而且貌似随意实则精心的画面,其重点是前景中反复出现的圆形。被扩展和加以特写般表现的浴盆向前突出,但它并不完整,其边缘被画面所截断(在照片里它是完整的),这就使画面暗示出了观者的空间。在大浴盆中有一个较小和较完整的脸盆。另一个更小的圆状物是一个完整的、处在画面左边的水壶,它们就像音乐中的断奏和共鸣。”〔27〕

除了这幅作品之外,诺克林发现在《逆光下的裸女》(1908)中也存在着重复的圆形,作品中的大浴盆很突出地占据着画面前方,与之相对应的是旁边梳妆台上的小脸盆和圆形挂饰。另外,诺克林也表明,到了20世纪20年代,博纳尔绘画中的圆形浴盆逐渐被长条状的浴缸所取代,而浴缸延伸的形状无疑也引发了其他的视觉隐喻,比如坟墓、灵柩、子宫及受洗盆等。再者,诺克林还从女性主义的角度对博纳尔绘画中的“身体”进行批评,其中还涉及他绘画中的男性身体,同时也是博纳尔本人的身体。诺克林作为一位男女平等主义者,她对于博纳尔晚期浴女绘画中被动、消极的身体感到厌恶和恼怒。虽然诺克林力求艺术史研究的客观性,但是她又无法忽视直觉的存在——她承认会被博纳尔作品中绘画性的艺术语言所吸引,然而她同样也讨厌博纳尔用有血有肉的女性身体来迎合男性艺术家的口味。即便博纳尔晚年在自画像中也将自己塑造成一个消极的艺术对象,比如在《拳击手》(Le Boxeur, 1931)等作品中,博纳尔正在注视自己精神和肉体方面的空虚与衰竭:“一个脸部肿得像李子一样的老武士,他瘦削的身体,握紧的双拳表现出年老体衰的辛酸、烦恼以及对于死亡的认知。”〔28〕

尽管画面中的博纳尔看似是一个处于困境中的胆怯男性,但是诺克林认为他并没有像玛尔特一样被融解在绘画之中。诺克林进一步指出,博纳尔对于玛尔特身体的描绘看似是绚丽灿烂的,但本质上还是一种优雅的腐化或赏心悦目的衰败——画面中闪烁的是变换斑斓的腐朽幽光,其中被肢解并如同死尸一般的玛尔特漂浮在浴缸之中,即这一系列晚期的浴女绘画集中体现了博纳尔的艺术主题从爱欲向丑陋及死亡的蜕变。

从理论的角度重新诠释博纳尔绘画的还有法国哲学家德勒兹与加塔利,在两者合著的《什么是哲学?》中,他们首先指出,艺术具有保存力,而且是世界上唯一能做到经久不衰的东西,即艺术是一种自我保存,它所做的就是对“感觉”(sensation)的保留或铭记,它保存的事物从一开始就独立于模特、艺术家和观者。〔29〕艺术自我保存的事物实际上是一个“感觉的聚块”(bloc de sensations),即一个“感知物”(percept)和“情动”〔30〕(affect)的组合体,同时艺术家的任务就是创造感觉的聚块。具体来说,无论是绘画、雕塑还是写作都离不开感觉,画家、雕塑家及作家分别通过描绘、雕塑和书写来创造感觉的聚块,而感觉也仅仅与艺术作品的“材料”(material)相关。〔31〕虽然感觉并不等同于材料,但是从某种程度上来说,只要材料满足一定的条件——画布、色彩或者石材没有消失,感知物和情动便可得以保存下来,感觉也会在材料当中实现。在德勒兹和加塔利看来,艺术作品是一座“纪念碑”(monument),它并非被用于缅怀旧事,而是一个现时的感觉的聚块,它之所以能够得以留存下来仅凭感觉本身。另外,感觉的组合体主要分为如下几种:第一种是“振动”(vibration),它是一种简单的感觉;第二种是“肉搏”(embrace)或“扭打”(clinch),此时两种感觉在能量之间的肉搏或扭打中紧密结合并相互呼应;第三种是“撤出”(withdrawal)、“分裂”(division)及“松弛”(distension),此时两种感觉彼此规避、放松,但是它们之间或内部的光、气体或空白又使之重新聚拢并向四方延伸,由此形成一个无需任何支撑的聚块。

简单来说,上述三种感觉的组合体符合这样一个顺序,“使感觉振动起来”(vibrate sensation)——“给感觉配对”(couple sensation)——“将感觉启动、劈开和倒空”(open or spit,hollow sensation)。〔32〕对于德勒兹和加塔利来说,艺术所呈现的就是一个过程——这个过程展现出感受者如何能够从最初对世界转瞬即逝的印象到达某种足以持存千年的感觉〔33〕,他们在《什么是哲学?》中具体地阐明了这一过程:首先,当两个分离的时刻被结合起来并被视为同一之物时,感知物就出现了,它是先于人而存在的“景物”(landscape),也是人不在场时的景物;其次,当感知物与感受者被联系起来时,两者之间就会产生一种“生成”(becoming)关系,这种关系也被称为情动,正如塞尚所说:“‘世界流逝了一分钟’,我们如果不‘变成它本身’便无法留住它。”〔34〕也就是说,感受者会随着感知物生成或渐变——成为宇宙、动物、植物、分子、零等;最后,德勒兹和加塔利强调,艺术正是凭借上述过程的发生才得以存在,即在经历了感知物和情动的环节之后,艺术最终到达了感觉的自由和解放。在此基础上,德勒兹和加塔利还以弗兰西斯·培根(Francis Bacon)的作品为例具体阐述了上述过程在绘画艺术中的演变。以培根作品中的身体为例,他们认为绘画艺术在表现身体时有两种技法:一种是运用“肉红色”,即红色与白色彼此覆盖;另一种是利用“色调断裂”(broken tones),即不平等比例的互补色的叠加。然而,正如上文所说,只有“生成—动物”(becoming-animal)及“生成—植物”(becoming-plant)等方式才能构成感觉,而身体只能作为绘画艺术的第一个要素,如果没有第二个要素,绘画中的生成可能只是一片“混沌”(chaos)。第二个要素是“房屋”(house)或“架构”(framework),人的身体在房屋或其等同物(如泉水畔、树丛)中才能得以充分发育,而房屋的特点就在于“板块”(section),即朝不同方向延伸的平面的各个部分,它们使身体有了架构,而这些板块既是墙面,也是地面、大门、窗户及镜子。第三个要素则是“世界”(universe)或“宇宙”(universe),其中不仅敞开的房屋通过一扇窗户或一面镜子与世界产生沟通,甚至最封闭的房屋也向世界开放,比如莫奈所描绘的房屋:“莫奈的房屋不断地被一座枝繁叶茂的花园中充满活力的植物所紧紧包围,那是玫瑰的宇宙。”〔35〕马蒂斯的作品也是同理,画面中的落地窗只向一片黑色的平涂面开放,其中的身体不再是某一居所或房屋的住户,而是承载着房屋和生成的某一世界的住户。

在《什么是哲学?》的第七章“感知物、情动和概念”(“Percept, Affect, and Concept”)中,德勒兹和加塔利进一步强调,艺术家给予观者感觉和视觉,他们是情动的报告者、发明家及创造者,也就是说,艺术家并非仅在作品中创造感觉,他们同时也将感觉传递给观者,让观者进入作品之中并跟随着感觉一起生成。在德勒兹和加塔利看来,文森特·梵高(Vincent van Gogh)绘画中的向日葵是一种生成,比如《向日葵》(Les Tournesols, 1888)等作品,阿尔布雷特·丢勒(Albrecht Dürer)绘画中的蓟草是一种生成,比如《大片草地》(Das große Rasenstück, 1503)等作品;同理,博纳尔绘画中的含羞草也是一种生成,比如《含羞草花束》(Bouquet de Mimosas, 1945)等作品。〔36〕德勒兹和加塔利以此证明了艺术是感觉的语言,其中作家通过词语来传递感觉,而画家和音乐家则分别通过色彩和声音来传递感觉。此外,德勒兹和加塔利在探讨身体与房屋之间的关系时还提到了博纳尔的浴女绘画《浴缸中的裸女》(1936—1938),他们认为房屋有时会将来自世界或宇宙的入侵转化为一种有益的力量,就像《浴缸中的裸女》(1936—1938)中所呈现的作用于一具漂浮在房屋浴缸中身体的水的推力,然而来自世界或宇宙的有害力量仍然不可小觑,它会在断裂的色调中继续“涂抹”(slap)、“划破”(scratch)及“溶解”(melt)画面中浴女的脸部。〔37〕正是在德勒兹与加塔利的影响下,诺克林在著作《浴者、身体、美》中也将博纳尔晚期的浴女绘画归因于其感觉和感知的特殊性,她认为博纳尔对光、颜色、形状及纹理的感知在他的艺术创作中发挥着重要的作用。在诺克林看来,博纳尔既不像更具智性的毕加索,也不像更为感性的马蒂斯,他的绘画所呈现的是一种纯粹和天真的感觉。〔38〕 [法] 博纳尔 含羞草花束 布面油彩 62×68厘米 1945 私人藏

从诺克林和德勒兹对于博纳尔绘画中的“身体”的论述可以看出,诺克林的阐释主要是从艺术史和艺术批评的视角出发,不仅对博纳尔的浴女绘画进行分期,还从艺术史中寻找与之相关的绘画作品,比如德加的《浅底浴盆中的浴女》(1886)、大卫的《马拉之死》(1793)、高更的《贞洁的沦丧》(1890—1891)及米莱斯的《奥菲莉亚》(1851—1852)等,并将两者结合起来进行解读。另外,诺克林还从女性主义的角度批评了博纳尔的浴女绘画,她对于博纳尔晚期浴女绘画中被动消极的身体感到厌恶和恼怒,但又被博纳尔绘画性的艺术语言所吸引。德勒兹则从哲学的视角出发,将博纳尔的创作和绘画提升到了理论的高度,其中涉及感觉、情动和生成等哲学概念,同时在德勒兹的哲学文本中,博纳尔绘画中的非再现性和他对于感觉的描绘已经初见端倪。

[法] 博纳尔 含羞草花束 布面油彩 62×68厘米 1945 私人藏

从诺克林和德勒兹对于博纳尔绘画中的“身体”的论述可以看出,诺克林的阐释主要是从艺术史和艺术批评的视角出发,不仅对博纳尔的浴女绘画进行分期,还从艺术史中寻找与之相关的绘画作品,比如德加的《浅底浴盆中的浴女》(1886)、大卫的《马拉之死》(1793)、高更的《贞洁的沦丧》(1890—1891)及米莱斯的《奥菲莉亚》(1851—1852)等,并将两者结合起来进行解读。另外,诺克林还从女性主义的角度批评了博纳尔的浴女绘画,她对于博纳尔晚期浴女绘画中被动消极的身体感到厌恶和恼怒,但又被博纳尔绘画性的艺术语言所吸引。德勒兹则从哲学的视角出发,将博纳尔的创作和绘画提升到了理论的高度,其中涉及感觉、情动和生成等哲学概念,同时在德勒兹的哲学文本中,博纳尔绘画中的非再现性和他对于感觉的描绘已经初见端倪。三、身体理论视域下博纳尔绘画中的“身体”研究

在上文探讨的身体理论及情动理论之外,德勒兹早就在《感觉的逻辑》中围绕着培根的作品论述了何为感觉的绘画。德勒兹将培根的绘画分为“形象”(figure)、“轮廓”(contour)及“材质结构”(structure)三个基本要素,其中形象对应的是绘画中的人物,轮廓对应绘画中的圆形,材质结构则对应绘画中“平涂的色彩”(field)。在三个基本要素之外,德勒兹认为培根的绘画中还存在着两种生成“运动”(movement),也被他称为“田径运动”(athleticism)。第一种是从材质结构到形象的运动,第二种则是从形象到材质结构的运动,两种运动同时存在与发生。另外,在大卫·西尔维斯特(David Sylvester)1966年所写的《培根访谈录》(Interviews with Francis Bacon)的影响下,德勒兹又提出了两种生成运动,其中第三种生成运动是通过划痕和刷痕在绘画局部重新营造出模糊的效果,而第四种生成运动则是一种抽象的运动,此时形象几乎消失在画面之中,只剩下它曾经在场的模糊痕迹,这是一种形象的隐没,同时也是一种风景的溢出,德勒兹将其称为“生成—风景”(becoming-landscape)。

在此基础上,德勒兹认为培根绘画中的生成运动均来自潜藏于身体之中的“力量”(power),也就是说,力量驱使身体产生运动,而运动的结果就是力量的感觉的实现。值得注意的是,在上述元素和生成运动中还包含了“无器官的身体”(body without organs)及“图表”(diagram)等重要理论,其中无器官的身体所指的是培根绘画中没有脸部的脑袋、与骨骼分离的肉体及没有专门器官特征的眼睛等形象〔39〕,德勒兹还借用了法国诗人及戏剧理论家安托南·阿尔托(Antonin Artaud)的诗歌对它进行阐释。另外,培根认为图表是随意画出的划痕(短线条—长线条),是清理、清扫或擦抹一些地方或区域(色点—色彩),也是根据不同角度并以不同的速度来喷挤颜料。而在德勒兹看来,图表是一种形象的“灾变”(catastrophe),它打破了既有的视觉形象,上述划痕、线条与色点都是非理性、非图解及非叙事性的。〔40〕从某种程度上来说,图表就是线条、区域、无意义及非再现性的线条和色点的可操作性整体,而每一位艺术家都有自己独特的图表:“梵高的图表:就是那些将地面掀起或沉下的,使树木扭曲、让天空颤动的直线或曲线的整体,这些直线或曲线都是一些晕线,而且这些晕线在1888年以后变得具有特殊的强度……在塞尚那里是‘深渊’或‘灾难’,以及这一深渊能让位给节奏的给予;在保罗·克利那里是‘混沌’,丢失了的‘灰色点’,以及这一灰色点能够‘跳到自己的上面’、打开感觉范畴的机遇……”〔41〕

除此之外,德勒兹还通过培根的绘画区分了色彩的两种关系:第一种是“价值关系”(relations of value),建立在黑与白的反差之上;第二种是“色调关系”(relations of tonality),建立在绿色与红色等互补色的对立之上。在这一前提下,他还将塞尚、梵高及培根等擅长运用色调关系的艺术家称为“用色画家”(colorist),并认为他们的作品呈现了一种“触觉般的视觉”(haptic presentation)。值得一提的是,在《感觉的逻辑》与《什么是哲学?》中,德勒兹还强调了观者的作用,即艺术家与绘画需要一种“见证人”(attendant)的功能,同时观者也是画面形象的一部分,而不再是单纯的欣赏者:“而且,说到底,是同一身体给予感觉,又接受感觉,既是客体,又是主体。我作为观者,只有进入画中,到达感觉者与被感觉者的合一处,才可以有所感觉。”〔42〕也就是说,观者可以进入绘画之中,或是与画面中的形象融为一体,或是生成画面中的形象——与梵高的向日葵、丢勒的蓟草及博纳尔的含羞草一同生成,从而产生感觉。

在上述身体理论与情动理论的启发下,不难发现的是,博纳尔浴女绘画中的“身体”仍然存在着深入阐释的空间。同样显而易见的是,在博纳尔经典浴女绘画之外的作品也存在着长期以来被“忽视”的身体,比如风景中的“身体”和男性的“身体”。

(一)浴女绘画中的“身体”

德勒兹曾在《感觉的逻辑》中表明,只有当绘画中的肉体不再覆盖住骨头,也就是肉体和骨头两不相干时,身体才能被展现出来。以德加的绘画《浅底盆中的浴女》为例,画面中的骨头是身体的材质结构,而肉体则是形象的身体材料。在德勒兹看来,德加画中浴女的颈椎仿佛要从肉体中戳出,浴女的身体也在这种情况下显得更加脆弱与生动,并且如同杂技演员一般柔软。〔43〕值得注意的是,博纳尔在20世纪初期创作的浴女绘画也深受德加的影响,尤其是一系列与浴盆相关的绘画,其中《蹲在浴盆里的裸女》可以被视为这一系列的代表作品。根据德勒兹所总结的绘画中的三个元素来看,地面中大片平涂的黄色可以被视作绘画的材质结构,浴盆则可以被看作绘画的轮廓或圆形场域,其中玛尔特的身体不仅随着水流慢慢融入画面中的圆形场域,它同时也在释放和溶解自身,由此肉体也得以从骨头中被解放出来。另外,诺克林曾表明《浴缸中的裸女》这一作品中的浴缸收缩得像一块孤零零坟墓〔44〕,也可以说,画面中的浴缸作为轮廓或圆形场域将玛尔特的身体困在其中,这一生成运动的过程体现了一种收缩的力量,与此同时,玛尔特的身体也开始向周围伸展和舒张,随之而来的则是其身体的变形与张力的释放——画面中浴女的身体被拉长,并逐渐同浴缸中的水溶为一体。

在博纳尔的浴女绘画中,最能体现德勒兹所强调的感觉的绘画是《浴缸中的裸女与小狗》(1941—1946)这幅作品,其中浴缸仍然可以被视为画面中的轮廓或圆形场域,它将玛尔特的身体隔离与孤立起来,同时她的身体也在发生变形。另外,这种变形的力量还抓住了形象的身体与头部——玛尔特的身体被压扁和拉长,头部则搅动脸部,使之变得模糊与不可见。值得注意的是,在《浴缸中的裸女与小狗》这幅绘画中,还存在着一种消散的力量,玛尔特的形象仿佛与浴缸及其中的水溶为一体,绘画中仅剩下了玛尔特曾经在场的模糊痕迹。这就是上文德勒兹提到的生成——风景,此时画面中玛尔特的身体在“解辖域化”〔45〕(deterritorialize)之后与世界交织在一起并成为风景,也就是说,当玛尔特的身体溶解在世界之中时,它就成为无形、混沌和流动的风景——是海洋,也是气体,甚至是羊水和子宫,画面也由此产生了一种朦胧而眩晕的感觉。除此之外,博纳尔在“浴缸系列”中也通过不同的方式展现了其绘画作品的非再现性,比如瓷砖上的点彩笔触,其中不同颜色的色点几乎布满了整幅绘画,也使画面呈现为部分的混沌与灾变。与此同时,浴女的身体和脸部也被模糊的笔触及无意义的线条所破坏,从某种程度上来说,这种色点与无意义的线条还可以被视为博纳尔绘画中所特有的图表。值得注意的是,上述画面中的色点与无意义的线条仍然是在轮廓的范围内得以实现的,换句话说,轮廓的严谨性、形象的清晰性及感觉的精确性都在博纳尔的浴女作品中得以呈现,其中色点和无意义的线条则赋予了绘画一种振动的感觉,并使之区别于纯粹的再现。

除此之外,博纳尔还属于德勒兹所界定的用色画家,他通过对色彩的特殊运用描绘出了感觉的绘画,即在熟练运用色彩的价值关系之余,更加注重色彩之间的色调关系。长期以来,博纳尔在生活与艺术创作之中总是感到不安,一直在平静中动荡和犹豫不决,即使他大部分时间都沉浸在绘画创作之中也难以与这种消极的情绪和平共处。在博纳尔的日记中,他曾提到将自己的绘画放在“不确定的痕迹”(sous le singe de l’incertain)之下〔46〕,同时为了描绘艺术对象的流动性及存在的不确定性,博纳尔则一直在对绘画进行修改,甚至重新绘制。另外,博纳尔在1940年写给马蒂斯的心中还透露了他的内心活动,虽然他害怕在阳光下融解,同时也对迷失在瞬间的光中感到恐惧,但是博纳尔仍旧强调光在其绘画中的重要性,并将描绘光作为自己毕生的艺术追求。〔47〕换句话说,博纳尔一直在不安中摸索艺术,而黄色也在绝大部分时间里作为主色调出现在他的绘画之中,它既体现了博纳尔艺术探索的复杂性,也体现了其艺术精神的纯粹性。从19世纪末开始,博纳尔就十分欣赏高更作品中黄色与蓝色的和谐分布,他也在高更的启发下将黄色与其他颜色并置于同一幅绘画之中——黄色在博纳尔的绘画中振动着,华丽而柔和。正如立体派艺术家安德烈·洛特(André Lhote)所说,博纳尔持续在一个色调上演奏,从单独的黄色到黄色与橙色的和声,这也是博纳尔调色板上最温暖的色调之一。〔48〕与此同时,博纳尔对黄色的偏爱还是当时法国艺术圈的共识,在相关艺术家的采访和回忆录中都能得到证实,比如他的好友雅克·罗德里格斯(Jacques Rodrigues)曾提起博纳尔向他讲述的一个梦:“20世纪初,博纳尔在法国南部写生时被当地的风景所吸引,当时他的梦中全是地中海和黄色的墙壁,他说它们就像光一样绚烂。”〔49〕再者,虽然毕加索对博纳尔绘画的评价十分刻薄,但是他也指出了博纳尔对黄色的偏爱,在毕加索看来,无论博纳尔作品中一开始的色调如何,最终都会以黄色结束,因为他的世界是由闪烁的黄色构成的。〔50〕

在《浴缸中的裸女》与《大浴缸》(La Grande Baignoire, 1937—1939)这两幅作品中,浴室的瓷砖与浴缸的水面上也出现了大片的黄色,它与周围的蓝色和紫色构成了互补色,体现了色彩中的色调关系。画面中黄色与蓝色的水流过玛尔特的身体,连带着作为圆形场域的浴缸,双重的空间作用在这一区域收缩——大片黄色的平涂色彩为绘画提供了材质结构,房屋对世界或宇宙力量的转化则体现在浴缸的水中。水在上述力量的作用下使浴缸中的身体漂浮起来,其中玛尔特的身体由混合色调流淌出的肉红色与蓝色构成,浴缸作为绘画中的轮廓在保证形象清晰的同时,还平衡了互补色之间的色彩压力。同样在《浴室中的裸体背部或黄色裸体》中也存在大片平涂的黄色,画面中玛尔特的身体仍然由混合色调构成,黄色、蓝色、紫色及局部的暗灰色也体现了色彩的色调价值。其中黄色及其他颜色流画出玛尔特身体中每一毫米的变化,成为时间的内容,而背景中大块黄色则上升到某种永恒,成为时间的形式。正如赞助人纳坦逊所说,博纳尔绘画中的黄色描绘了生命的流动,不仅是画面中浴女的生命,同时也是博纳尔本人的生命。也可以说,博纳尔在艺术创作的过程中通过表现流动的黄色与平涂的黄色来洗涤自己的灵魂,即通过赋予作品以明亮的黄色来消除自己内心的不安。此外,纳坦逊也表明,有时博纳尔绘画中大面积的黄色也体现了一种无声的暴力,即他对黄色的过度使用偶尔会使艺术对象变形到无法辨认的程度〔51〕,此时画面中作为结构的色彩让位于作为力量的色彩。也就是说,绘画中的每一个主导颜色和混合色调都表明一种力量对形象及身体相应区域的即时作用,它也使色彩的力量变得可见可感。

(二)风景中的“身体”

德勒兹和加塔利在《什么是哲学?》中曾提到博纳尔绘画中的含羞草,他们认为它体现了一种身体的生成。从某种程度上来说,博纳尔并非仅仅在绘画中创造感觉,他还通过艺术作品及材料将感觉传递给观者,使观者的身体跟着画中的含羞草一起生成或渐变。含羞草是博纳尔最常描绘的植物与风景之一,其中《含羞草花束》和《含羞草画室》(L’Aterlier au mimosa, 1939—1945)是最有名的两幅作品,两者的画面中都出现了大片黄色。在艺术史家简·克莱尔(Jean Clair)看来,博纳尔绘画中的黄色植物已成为其艺术象征之一,画中的含羞草生成了一种黄色的斑点及一种触觉般的外观,使观者也随之一起振动。〔52〕

在博纳尔看来,含羞草是模糊的、炽热的、轻盈的及嘈杂的,同时他还认为含羞草是一种具有辐射性的物质,而他也敏感地捕捉到了这种黄色植物的振动效果,并通过它来表达感觉。艺术批评家米歇尔·泰拉斯(Michel Terrasse)表明,博纳尔不仅对色彩的光泽变化敏感,还对空气的质量、振动及气味敏感,他认为博纳尔绘画中的黄色是一种与水、空气及光等某些形态密不可分的颜色,而这种黄色还传递了一种“短暂的感觉”(sensation fugitive)。〔53〕另外,艺术史家尼古拉斯·沃特金斯(Nicholas Watkins)还指出,在《含羞草画室》(1939—1945)左下角出现的女性就是已经去世的玛尔特,同时艺术批评家简·巴赞(Jean Bazaine)还认为画面中的黄色可以被视为一个振动和燃烧的表面,其中所有的物质都在振动中被燃烧殆尽了,只剩下了玛尔特幽灵般的“身体”。〔54〕后来博纳尔绘画中的橙色与红色也加入了这种振动和燃烧之中,在《橙色裸女》(1943)中,模特维尼的脸部被色点和无意义的线条所破坏,并与背景中的树叶及果实融为一体,她橙色的身体也融化在橘园的枫叶与灌木丛中,也可以说,画面中无器官的橙色身体与燃烧的红色植物使整幅绘画处于一种轻微的振动之中。

值得注意的是,美国当代艺术家海丽·巴克(Hayley Barker)在欣赏博纳尔的风景画《花园》(Jardin, 1936—1938)时也随着画面中的植物一起振动与生成,她认为博纳尔描绘了一种可以被触摸的风景。

左上角的松树通向开着红色花朵的浅色植物,之后是前景中形状奇特的球状黄色植物……它创造了通向画面中心的小径:一个深色的形状,既是一棵树,也是一个通往深层空间的洞。

多年以来,我将那棵深色的树看作另一条小径,它通向一个不同的空间。这一深色的形状也可以被视作其右侧深色灌木丛的延续。这是一棵树,还是一扇门?这种模糊性使画面变得神秘,与其说是某个地方的描绘,不如说是一场梦或记忆。

这条小径将观者固定在一个封闭而模糊的前景和中景之中。这是观者可以紧紧抓住的风景。它抓住了我,引导我进入……〔55〕

巴克的作品《红色火焰的早晨》(Red Fire Morning, 2020)就是在《花园》(1936—1938)的启发下创作而成的,其中巴克将博纳尔绘画中的风景所赋予她的感觉带入到了新的艺术创作之中,也可以说,《花园》中的振动与生成也在《红色火焰的早晨》中得以延续并焕发新的生机。与此同时,另一位美国当代艺术家惠特尼·贝德福德(Whitney Bedford)也产生了与巴克相似的观点,在贝德福德看来,博纳尔的风景画《地中海》(Mediterranée, 1911)中的点、线运用及色彩中的色调关系呈现了一种原始的感觉〔56〕,她的作品《博纳尔的地中海,三联画》(Bonnard Mediterranean, Triptych, 2021)是对博纳尔风景画的直接引用,同时贝德福德还在感觉与生成的基础上形成了自己的图表——画面中鲜艳而密集的桃红色点。

(三)男性的“身体”

博纳尔绘画中的男性“身体”主要体现在两种类型的作品之中,一是博纳尔与玛尔特的双人绘画,二是博纳尔本人的自画像。在双人绘画中,博纳尔和玛尔特的身体同时出现在画面之中,两具身体之间的关系及所传递出的情感在不同时期大不相同,这与德勒兹在《德勒兹在万塞讷的斯宾诺莎课程(1978—1981)记录——1978年1月24日 情动与观念》中所讨论的情动理论有一定的关联。德勒兹认为情动是“存在之力”(force)或“行动之力”(puissance)的连续流变〔57〕,这也涉及斯宾诺莎对身体的特殊理解。不同于笛卡儿(René Descartes)所提出的身心二元论,斯宾诺莎不再单纯从内部和外部的角度来探讨身体,而是关注身体与其他身体之间的关系,他认为一个身体必然被另一个身体所影响与决定。换句话说,人的身体总是被外界的身体所刺激,人的身体总是同外界的身体发生感触,即身体并非一种独立自主之物,它总是处在一种关系之中。也正是这种身体的感触才使人产生了情感,斯宾诺莎将情感分为悲苦与愉悦两种,它们不是静态的,而是一种充满着变化的运动过程,两者之间还会互相转化,即一个人的情感总是根据不同的“相遇”(ocursus)或“际遇”(rencontre)而发生不同的变化〔58〕,这种情感的变化及所带来的存在之力或行动之力变化就是德勒兹所说的情动。

以《男人和女人》(1900)与《浴缸》(1925)这两幅作品为例,在前者中,博纳尔和玛尔特赤身裸体地出现在绘画的镜像之中,玛尔特坐在床上,博纳尔正在站着穿戴衣物,气氛十分暧昧,仿佛刚刚结束一场情欲之事,从某种程度上来说,画面中博纳尔与玛尔特身体之间的张力生动地展现了两者之间的亲密关系。而在后者中,画面中的欲望消失了,同时作品构图的几何划分十分利落,博纳尔与玛尔特的脸部被绘画的边缘线所切割。也就是说,《浴缸》中所呈现的是两具不完整的身体,其中浴缸的白色边缘将整幅绘画分为两个独立的空间,画面的右下角是玛尔特惨白的两条腿——她仿佛变身为一具女尸,从臀部开始被画面所切断的双腿漂浮在浴缸之中,与此同时,博纳尔身穿浴袍闯入了画面的左上角。虽然《浴缸》所呈现的依旧是博纳尔和玛尔特的身体,但是他们身体之间的相互隔绝则体现了两者之间淡漠疏离的关系。从亲密无间到淡漠疏离,本质上是博纳尔情感流变的真实写照,同时也体现了他从愉悦到悲苦的情动转向。换句话说,在20世纪初创作《男人和女人》(1900)时,博纳尔与玛尔特相遇时所产生的情感是愉悦的,这种充满欲望的愉悦也相应地出现在这一时期的艺术作品中,比如《慵懒》(1899)等作品。而到了20世纪20年代创作《浴缸》的时期,博纳尔在生活中见到玛尔特所产生的情感是悲苦的,一是因为其情人芮妮的自杀,二是因为玛尔特因病所引发的神经质。博纳尔的好友安内特·维朗(Annette Véran)曾提到过玛尔特脆弱的身体及刺耳的病音:“总是在生这种或那种病,她的胸部十分脆弱,可能是气管炎,还有粗哑嘶竭的声音,她粗暴地向我母亲抱怨时,谈话内容出奇地无礼和刺耳。”〔59〕

另外,纳坦逊笔下的玛尔特也时常处于一种生病的状态,同时博纳尔还向好友乔治·贝森(George Besson)坦言自己的痛苦:“到现在为止,我已经过了一阵离群索居的日子,因为玛尔特日益不喜欢与人交往,而我也被迫断绝与所有人的来往。我对事情的好转抱有希望,只是感觉颇为痛苦。”〔60〕

博纳尔晚期的自画像大多都是对镜自画像,它们与早期自画像,比如《自画像》(Autoportrait, 1889)等作品的不同之处在于画面中出现了博纳尔赤裸的身体。在绘画《拳击手》中,博纳尔将自己描绘为一个愤怒的拳击手,他受到了马拉美的诗歌《受罚的小丑》(“Le pitre chatié”)的启发:“欢快的金色铙钹与一个愤怒的拳头,突然被阳光击中的裸体,在珍珠般的清新中散发出纯净的气息。”〔61〕画面中集中展现了博纳尔充满力量的拳头,同时从色彩的角度来看,大片平涂的黄色背景体现了时间与阳光的永恒,绘画中的形象仍然由混合色调构成——黄色、棕色、蓝色、紫色及暗灰色流动在博纳尔的身体之中。值得注意的是,画面中博纳尔的身体几乎与背景中的黄色达到了同一种明度与纯度,体现了一种消散的力量——博纳尔的形象逐渐溶解与消失在平涂的黄色之中,可能生成了风景并成为无形的阳光。

另外,在《盥洗室中的自画像》(Autoportrait dans la glace du cabinet de toilette, 1939—1945)这幅绘画中同样也体现了消散与生成的力量。德勒兹曾在《感觉的逻辑》中表明,绘画中的洗脸池和撑开的雨伞可以被视为身体的逃遁点并帮助身体逃离画面,而画面中的镜子也具有相似的作用。在上述两幅自画像中,博纳尔所表现的都是自己在镜像中的身体,在这一时期他还向马蒂斯表达了其身体和精神双重意义上的崩溃:“我只是看到,在没有希望改善的情况下,我几乎无法抵御攻击我身体的一切,我必须忍受痛苦……”〔62〕也就是说,博纳尔愤怒与痛苦的情绪力量体现在身体激昂的动势及画面暴力的色彩之中——他仿佛要通过这种动势打碎镜子,从而使身体逃离到画面之外。 [法] 博纳尔 盥洗室中的自画像 布面油彩 73×51厘米 1939—1945 法国乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心藏

余 论在艺术史家与艺术批评家之外,艺术家也是博纳尔艺术作品的重要观者群体之一,他们不仅剖析自己欣赏作品之后的感受,还将博纳尔绘画赋予他们的感觉用于新的艺术创作之中。除了上文提到的艺术家巴克和贝德福德之外,法国当代艺术家尤安·史法(Joann Sfar)也是博纳尔绘画的见证人之一,他在观赏之余不仅创作了新的浴女绘画,还将自己对于博纳尔浴女作品的感觉记录在文章《博纳尔先生》中。在奥塞博物馆的帮助下,史法与博纳尔的浴女绘画近距离相处了两个月,在此之前,史法认为博纳尔的“浴缸系列”作品就像艺术史中所写的那样,体现了博纳尔对妻子玛尔特的爱,而在近距离感受这些绘画之后,他的看法发生了改变:“坦白说,画面中的浴缸开始让我感到担忧,我看到很多没有脸部的女人独自躺在水中……”〔63〕当史法了解到博纳尔与妻子玛尔特及情人芮妮曾居住于同一个屋檐下,并且芮妮死于自杀之时,他对于画面中浴缸的感觉就更为消极了:“突然间,画面中的浴缸让我的笑容减少了。”〔64〕史法夜以继日地观察博纳尔的“浴缸系列”,当他面对自己的模特时,他在模特的脸上看到了悲伤。史法坦承自己害怕博纳尔的绘画,它们让他感到恐惧,因为博纳尔几乎每次都在描绘同一种姿势的玛尔特——她在浴缸中呻吟,每天都在徒劳地重复着同样的沐浴行为。后来史法无可避免地进入了博纳尔的绘画之中,他感到自己成为了画面中的浴女,并由此体会了生成浴女的感觉:“我好像成为了浴女,在水中入睡和摇摆……我好像就在这个浴缸之中,我感到博纳尔也在那里……如果我看得太久,我会在水中溶解……”〔65〕

[法] 博纳尔 盥洗室中的自画像 布面油彩 73×51厘米 1939—1945 法国乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心藏

余 论在艺术史家与艺术批评家之外,艺术家也是博纳尔艺术作品的重要观者群体之一,他们不仅剖析自己欣赏作品之后的感受,还将博纳尔绘画赋予他们的感觉用于新的艺术创作之中。除了上文提到的艺术家巴克和贝德福德之外,法国当代艺术家尤安·史法(Joann Sfar)也是博纳尔绘画的见证人之一,他在观赏之余不仅创作了新的浴女绘画,还将自己对于博纳尔浴女作品的感觉记录在文章《博纳尔先生》中。在奥塞博物馆的帮助下,史法与博纳尔的浴女绘画近距离相处了两个月,在此之前,史法认为博纳尔的“浴缸系列”作品就像艺术史中所写的那样,体现了博纳尔对妻子玛尔特的爱,而在近距离感受这些绘画之后,他的看法发生了改变:“坦白说,画面中的浴缸开始让我感到担忧,我看到很多没有脸部的女人独自躺在水中……”〔63〕当史法了解到博纳尔与妻子玛尔特及情人芮妮曾居住于同一个屋檐下,并且芮妮死于自杀之时,他对于画面中浴缸的感觉就更为消极了:“突然间,画面中的浴缸让我的笑容减少了。”〔64〕史法夜以继日地观察博纳尔的“浴缸系列”,当他面对自己的模特时,他在模特的脸上看到了悲伤。史法坦承自己害怕博纳尔的绘画,它们让他感到恐惧,因为博纳尔几乎每次都在描绘同一种姿势的玛尔特——她在浴缸中呻吟,每天都在徒劳地重复着同样的沐浴行为。后来史法无可避免地进入了博纳尔的绘画之中,他感到自己成为了画面中的浴女,并由此体会了生成浴女的感觉:“我好像成为了浴女,在水中入睡和摇摆……我好像就在这个浴缸之中,我感到博纳尔也在那里……如果我看得太久,我会在水中溶解……”〔65〕换句话说,史法在观看博纳尔作品的过程中已经不仅仅是一位观者,更是德勒兹所强调的见证人,他还认为每一位观者都可以像他一样将自己投射到浴缸中去。〔66〕具体来说,史法的身体作为形象的一部分进入了博纳尔的浴女作品之中,并与画面中濒死的浴女身体相遇,从而产生了一种悲苦的情动。史法也由此创作了一系列充满焦虑与恐惧的浴女漫画——画面中的浴女同样也躺在浴缸之中,表情令人不安,他还将自己的感觉记录在《博纳尔先生》之中,即通过作画与写作的方式将上述消极的情绪与感觉传递下去。除此之外,英国当代艺术家安德鲁·克兰斯顿(Andrew Cranston)也声称自己在博纳尔的“浴缸系列”绘画中体会到了一种负面的情绪,他在作品《每日的梦想》(Dreams of the Everyday, 2019)中延续了他在博纳尔绘画中所体会到的紧张、犹豫及不安等感觉:“我几乎在修改他的每一幅绘画,就好像他还活着,这些作品仍然处于被创作的状态……对我来说,尽管他的绘画中有大片明亮的色彩和地中海的光线,博纳尔所带给我的还是一片黑暗。它是一位情感画家,他的绘画让我想起了经历头痛、躲在室内、远离阳光及空间恐惧症的时期。”〔67〕在克兰斯顿看来,博纳尔的浴女绘画具有一种开放性,观者不仅可以进入其中同频共振,还可以在其绘画的基础上进行新的艺术创作,并由此生成与接续新的感觉。

在长期以来的艺术史书写中,博纳尔的绘画通常被视为对自然风景及日常生活的再现,但事实上,博纳尔曾不止一次表明他对再现的拒绝。〔68〕20世纪晚期博纳尔绘画的研究转向是随着其日记和书信等材料的释出而产生的,当时的艺术史家、艺术批评家及哲学家等其他领域的学者逐渐注意到了博纳尔绘画中的“身体”。其中,诺克林的艺术史阐释对于国内学者的相关研究具有重要的启发意义,她更多是从艺术史关联和图集的角度来深入解读博纳尔绘画中的身体,尤其聚焦于博纳尔的浴女绘画。而德勒兹和加塔利则从哲学与身体理论的角度为学者提供了全新的视野,在浴女绘画中的身体形象之外,还发现了其他绘画中的“身体”。在德勒兹的启发下,笔者不仅继续深入分析了博纳尔浴女绘画中的“身体”,还进一步探讨了博纳尔绘画中被“忽视”的身体,其中包括风景中的“身体”、男性的“身体”及观者的“身体”。在身体理论的视域下,博纳尔绘画中的“身体”不再是对客观对象的再现,而是一种生成的、情动的及感觉的“身体”。正如博纳尔在日记中所强调的——“绘画是一种感觉”〔69〕,他试图在每一幅绘画中寻找事物之间的新关系,从而画出自己的感觉〔70〕,而这种感觉还会随着作品与材料一直延续下去,带动观者一起生成并焕发新的力量。

注释:

〔1〕[德] 菲利克斯·克拉莫尔著,殷铄译《马蒂斯和博纳尔:绘画万岁》,《油画艺术》2019年第3期。〔2〕 Chiara Golasseni, Bonnard, Le Cannnet, Une évidence: Le Cannet in the Limelight, Sivana Editoriale, 2020, p.135.〔3〕朱利安美术学院(Académie Julian)创立于1860年,是法国第一所非正规美术学校,办学宗旨是为学生进入高等美术学院做准备,教学氛围相对自由。〔4〕《白色杂志》(La Revue Blanche)创办于1891年,为博纳尔的赞助人纳坦逊主办,是当时法国宣传象征主义艺术的文学刊物,后来也成为纳比画派艺术家展示作品的重要刊物之一。〔5〕陈建军《西方现代艺术流派书系:纳比派》,人民美术出版社2000年版,第24页。〔6〕《平行集》(Parallèlement)首次出版于1889年,主要分为四个部分:第一部分是六首关于女同性恋的十四行诗;第二部分是对于妓女生活的描述;第三部分描写了监狱生活;第四部分则以描写性反转为主。〔7〕Nicholas Watkins, Bonnard, Phaidon Press, 1994, p.63.〔8〕Paul Verlaine, Pierre Bonnard, Parallèlement, éditions Hazan, 2020, p.27.〔9〕Nicholas Watkins, Bonnard, Phaidon Press, 1994, p.182.〔10〕[法] 乌力波著,王立秋译《乌力波2》,新世界出版社2013年版,第25—26页。〔11〕[法] 斯特芳·马拉美著,葛雷译《马拉美诗全集》,浙江文艺出版社1997年版,第90—91页。〔12〕Timothy Hyman, Bonnard, Thames & Hudson, 1998, pp.142-143.〔13〕Guy Tosatto, Sophie Bernard, Bonnard: Les couleurs de la lumière, Musée de Grenoble, Musée d’Orsay, 2022, p.28.〔14〕Françoise Gilot, Carlton Lake, Vivre avec Picasso, Calmann-Lévy, 1965, pp.154-255.〔15〕Thadée Natanson, Parenthèse sur le noir, Le Bonnard que je propose, Henri Floury, 1951, p.119.〔16〕1942年玛尔特在勒卡内(Le Cannet)去世。〔17〕Pierre Bonnard, note du 7 février 1927, dans Observations sur la peinture, Strabourg, 2015, p.25.〔18〕[美] 琳达·诺克林著,周青译《博纳尔的“浴者”》,《世界美术》1998年第4期。〔19〕琳达·诺克林在《博纳尔的“浴者”》中所探讨的绘画为1916年的版本,但是由于这幅作品并没有高清图源,又与1918年的版本在构图上十分相似——都能体现出诺克林所提到的“重复的圆形”,所以本文主要通过1918年创作的版本来探讨博纳尔绘画中的“身体”。〔20〕[美] 琳达·诺克林著,周青译《博纳尔的“浴者”》,《世界美术》1998年第4期。〔21〕同上。〔22〕Linda Nochlin, Bathers, Bodies, Beauty, Harvard University Press, 2006, p.135.〔23〕Ibid, p.139.〔24〕Ibid, p.141.〔25〕Ibid, p.142.〔26〕[美] 琳达·诺克林著,周青译《博纳尔的“浴者”》,《世界美术》1998年第4期。〔27〕同上。〔28〕Linda Nochlin, Bathers, Bodies, Beauty, Harvard University Press, 2006, p.144.〔29〕Gilles Deleuze, Félix Guattari, What Is Philosophy?, Columbia University Press, 1996, p.163.〔30〕“affect”在2007年由张祖建翻译,湖南文艺出版社刊印的《什么是哲学?》中被译为“情态”,现多被译为“情动”,也被译为“情感”“感受”,其中本文采用“情动”这一译法。〔31〕[法] 吉尔·德勒兹、菲里克斯·迦塔利著,张祖建译《什么是哲学?》,湖南文艺出版社2007年版,第437—438页。〔32〕Gilles Deleuze, Félix Guattari, What Is Philosophy?, Columbia University Press, 1996, p.181.〔33〕[澳] 雷克斯·巴特勒著,郑旭东译《导读德勒兹与加塔利〈什么是哲学?〉》,重庆大学出版社2019年版,第41页。〔34〕Gilles Deleuze, Félix Guattari, What Is Philosophy?, Columbia University Press, 1996, p.169.〔35〕Ibid, p.179.〔36〕Ibid, p.175.〔37〕Ibid, p.182.〔38〕Linda Nochlin, Bathers, Bodies, Beauty, Harvard University Press, 2006, p.137.〔39〕[法] 吉尔·德勒兹著,董强译《弗兰西斯·培根:感觉的逻辑》,广西师范大学出版社2007年版,第54页。〔40〕同上,第117—118页。〔41〕同上,第119—120页。〔42〕同上,第43页。〔43〕同上,第28页。〔44〕Linda Nochlin, Bathers, Bodies, Beauty, Harvard University Press, 2006, p.139.〔45〕“解辖域化”(deterritorialize)是德勒兹哲学中的重要概念之一,与“辖域化”(territorialize)相对应,指从所栖居的或强制性的社会和思想结构内逃逸而出的过程,而这些结构在地理学意义上则可以被理解为辖域。〔46〕Pierre Bonnard, note du 7 février 1927, dans Observations sur la peinture, Strabourg, 2015, p.31.〔47〕Guy Tosatto, Sophie Bernard, Bonnard: Les couleurs de la lumière, Musée de Grenoble, Musée d’Orsay, 2022, p.26.〔48〕Ibid, p.28.〔49〕Ibid, p.28.〔50〕Françoise Gilot, Carlton Lake, Vivre avec Picasso, Calmann-Lévy, 1965, pp.154-155.〔51〕Thadée Natanson, Parenthèse sur le noir, Le Bonnard que je propose, Henri Floury, 1951, p.205.〔52〕Jean Clair, Bonnard, Henri Scrépel, 1975, pp.36-37.〔53〕Guy Tosatto, Sophie Bernard, Bonnard: Les couleurs de la lumière, Musée de Grenoble, Musée d’Orsay, 2022, p.29.〔54〕Jean Bazaine, Bonnard et la réalité, Formes et Couleurs, Henri Floury, 1944, pp.38-39.〔55〕Barry Schwabsky, Bonnard: The Experience of Seeing, Rizzoli, 2023, p.62.〔56〕Ibid, p.62.〔57〕[法] 吉尔·德勒兹著,姜宇辉译《德勒兹在万塞讷的斯宾诺莎课程(1978—1981)记录——1978年1月24日 情动与观念》,汪民安、郭晓彦主编《生产第11辑:德勒兹与情动》,江苏人民出版社2016年版,第6—7页。〔58〕同上,第11页。〔59〕侯权珍《世界名画家全集——博纳尔》,河北教育出版社2000年版,第150页。〔60〕同上,第151页。〔61〕Stéphane Mallarmé, Poésies, Gallimard, 1992, p.9.〔62〕Jean Clair, Antoine Terrasse, Lettre de Bonnard à Henri Matisse, dans Bonnard/Matisse-Correspondance 1925-1946, Gallimard, 1991, p.117.〔63〕Guy Cogeval, Isabelle Cahn, Pierre Bonnard (1867-1947), Peindre l’Arcadie, Hazan, 2015, p.143.〔64〕Ibid, p.143.〔65〕Ibid, p.146.〔66〕Ibid, p.146.〔67〕Barry Schwabsky, Bonnard: The Experience of Seeing, Rizzoli, 2023, pp.62-63.〔68〕Lucy Whelan, Pierre Bonnard: Beyond Vision, Yale University Press, 2022, pp.19-20.〔69〕Guy Tosatto, Sophie Bernard, Bonnard: Les couleurs de la lumière, Musée de Grenoble, Musée d’Orsay, 2022, p.194.〔70〕Ibid, pp.194-195.张瀚 中央美术学院人文学院博士研究生