过于喧嚣的孤独

赵松

一个人选择哪种活法儿,决定了其所是。但所谓的“如其所是”,在他者的眼中所形成的印象,其真实性却往往与其本人所认为的大相径庭。他者接受了一个人的角色状态,却常常会忽略其本真状态。这种忽略的习以为常,会使那个本真的自我个体有种被囚禁的感觉——“我”被“角色”所禁锢,“我”享受了“角色”所带来的一切,比如身份的存在感与安全感,同时不可避免的,“我”也不得不承受随之而来的套中人状态——“我”在却如同不在。于是在属于公共语境的“角色”与属于私人语境的“我”之间就会不知不觉地形成某种深度的断裂带,“角色”的存在状态越是喧嚣的,则“我”的存在状态就越是孤独的。

赵春的身份有些复杂。将艺术家、美术馆馆长、社会活动家、教育者等角色集于一身的事实,既令成就了他的公共身份,也令他身份模糊。尽管在以跨界为时尚的今天,这根本不算什么“问题”,但对于他来说,作为艺术家的本我被其它身份的层层包裹,却并不是件令人愉悦的事情,有时候甚至是会让他深感窒息的。因为他的艺术创作始终在持续着,他的那个“本我”不断地试图通过那些作品发出声音,正如出现在他的那一系列水墨作品中的形象模糊的男人,他们总是以一种沉默、冰冷而又固执的眼光盯着外面,传达着内心焦灼的喧嚣,也投射出莫可名状的孤独。那种被囚禁者的状态仿佛通体散发着硫磺的气息,就好像始终处在随时遇到某个微小火星就会突然发生爆炸的临界状态。

在日常状态下总是以解决问题的人出现的赵春,其实相当于把所有问题都留给了那个作为艺术家的自己。“我是谁?”对于不善辞令的他来说,这个问题在日常情境下几乎是无解的,而只有在其艺术创作中才有充分打开与追问的可能,他也唯有通过艺术创作才能或多或少地消解这种反思与追问所导致的内心喧嚣,如果打开本我将面对更深的孤独,那他宁愿这孤独以更为清晰切肤的状态浮现。这个名为《孤独》的展览,以及其中的所有作品,在很大程度上就是为此而出现的,从它们的状态就可以感觉得到,从开始创作它们那一刻起,他就没想过要有所保留。

这个展览,在某种意义上就像他的精神自传。尽管他使用了绘画、装置、雕塑等艺术形式,但所有的作品其实都处在一个整体作品状态中,就像一种自言自语在空间中不同方位上的各种回响,它们各就其位、各言其是,而又互相荡动、形成某种共鸣,仿佛它们从来就是这么存在着的,而不是刚刚被并置于此。他不要精致,不要漂亮,只要力度,只要尖锐,因为这是他的自白状态,而不是自圆其说。正像那组雕塑装置作品《瞧,这个人》所展现的,他把自己的翻模上半身裸体塑像倒悬空中,而地面上正对着它的,却是一个中指,没有手,只有这个断离了手的中指,正指着那个倒悬的“我”。在这个视觉情境中,我们看到的是艺术家的赵春对社会角色的赵春的反讽与调侃么?恰恰相反,那赤裸的半身塑像,倒更像是一个被剥离了所有身份的赵春,一个残缺的被倒挂在那里的躯体,被地上那根断离了手掌的中指所指斥。这种残酷的自指状态,使得赵春的所有身份,包括艺术家的身份都成了他者状态。有谁能真正理解这个倒挂的残缺者的精神处境呢?他在那里,以一种不为人知也不为人理解的状态,在那里,以痛入骨子里的自嘲成其所在。

阅历丰富而又复杂的赵春在面对本我的时候并非只有残酷自嘲的视线,还有冷冷的幽默意味不时浮现。像他这样的人要想叙述其阅历,说出那些刻骨铭心的教训与幡然醒悟得需要多少故事呢?他在装置作品《那些年我吃过的药》里给出的是一个颇具黑色喜剧意味的视界:一个旧旅行箱打开放在那里,很多药瓶整齐地摆放在里面,就像一个收藏品专用的地方。这些药瓶上都有不同的名字,当然也就指向了某种功效,就好像他人生这么多年里所吃的那些药一样,但若仔细看其后置上的名字,则又很容易理解为它们所针对的都是人的七情六欲所导致的病症。而与之相对的,是挂在墙上十二本精装厚书,它们原本是英文版的名为《伊甸园》的彩色图册,而现在都被他通体涂成了红色,或者说被他用血红色封住了,变成了再也无法打开的徒有其表的死书,封面上都被他画上了各种药瓶,看上去就像那些儿童习字图册里的样子,充满了幼稚的,单纯的,天真的气息。药到病除了么?他究竟通过吃药醒悟了什么呢?似乎在他心里,改变一切的并不是什么病,而是那些药。很多时候,并不是因为有病你才吃药,就算你没病,也会有人让人吃药,在知道的情况下,也在不知道的情况下,总之会让你吃下很多不明不白的药。这些药,都有毒,这些毒,至今还留在他体内,足以让他一直醒着,即使是在独自面对自己的漫漫长夜里。

在人的阅历中,最深切的往往是一些别人所不会注意的点,而这些点又总是记忆中最细微的最走心的留存。在这方面赵春也不例外,甚至更是如此。比如他在那组综合材料绘画作品《记录》中就选择了在他个人成长的过程中曾经有过深刻影响的一些“声音”作为核心材料。这些声音在他的记忆中是永远无法抹去的,因此他选择的是它们的物质载体——磁带里用来记录声音的那细长的塑料薄膜体,它们属于鲍勃-迪伦、约翰-列侬、邓丽君,还有崔健,赵春的方式是让它们像防伪线那样的状态出现在半透明的画布上,被他随手涂抹的那些看起来非常感性的色块所衬托着,似乎对于他来说,尽管那个时代里的各种激动心神的情景早已斑驳模糊如旧梦,可是那些“声音”却已深埋在他的记忆里了,即使他闭上眼睛,不再哼唱,那些人也仍旧会在他心里自动歌唱,变随时幻化成彩色的梦境,但这个场境是封闭的,别他人永远都无法进入其中的,他仿佛在说,你们可以看,看到它们如此色彩斑斓,却不可能像我那样随时倾听。

或许在赵春看来,人观看世界,这个行为本身并不是单向的,并不是简单的让世界的种种景观在眼中自然成像,事实上当人在观看世界的过程中也是不断地被世界所呈现的种种现象所侵入的,即使你是久经历练老于世故,你的眼睛也无可避免地被世像所不断冲刷甚至腐蚀。也正因如此,在他的那组装置绘画《虹膜》中,我们看到的是8个白钢制成的眼球体,它们不仅有瞳孔,还被不同的色彩所占据,与其说是眼球虹膜映现了外界色彩,倒不如说是外界色彩瞬间破碎并洇染其上,这就是观看的后果,因为执著于观看,我们最后慢慢地很可能什么都看不见,只能看到虹膜本身。这是对日常视界状态的残酷隐喻。过往的每一天,我们真的看到了什么么?这也是一种困境意识。在展现困境意识方面,赵春还有更为直观的方式。比如在绘画装置作品《困兽》中所展现的——画面中神秘而奇美的豹子、狮子以及自画像,不仅被画面本身所禁锢,还被具象的牢笼所禁锢。我们所谓的日常审美状态,难道很多时候不都是处在深受禁锢的事实中么?我们难道不是习惯于以发现美为出发点最终禁锢了美么?那我们究竟是希望这美永恒不变还是变成死的标本呢?最终又是什么力量让我们慢慢忘却这禁锢的事实而陷入习惯性的接受式审美呢,就像坦然接受了自身的慢性死亡状态?

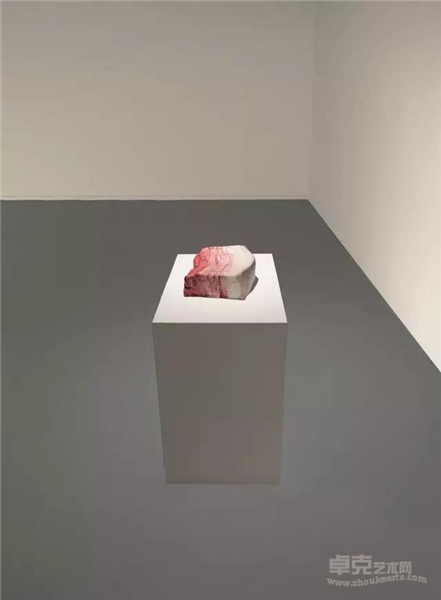

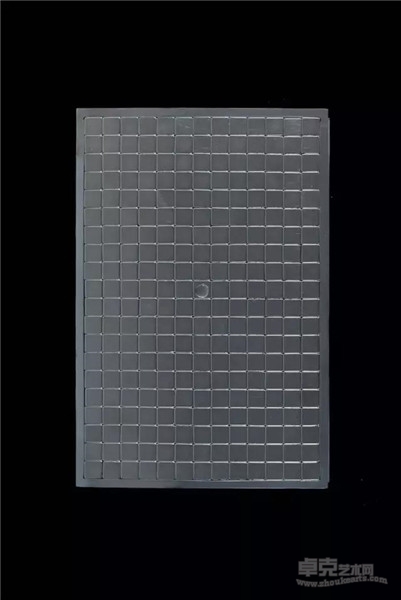

身处展览的现场,面对不同类型的作品所营造的空间视界,你是能感觉得到赵春的思维是复杂而又多变的。除了反思揭示隐秘“自我”的存在、痛与乐的多重记忆、残酷的视觉困境等等之外,他也关注信仰的问题。无论是触目惊心的声音装置作品《肉-痛》,还是装置作品《书-圣经》和《心经》,都能反映出他对于肉体存在与精神存在之间的那种对立的本质,以及用物质的状态来映射精神信仰存在的可能性的凝神与思虑。他并非任何意义上的信徒,但他会把自己置于不同信仰之间,变成一个微不足的寂静之点,归根到底他要观照的只是自我,像一粒尘埃,如此这般存在于世界的表面。

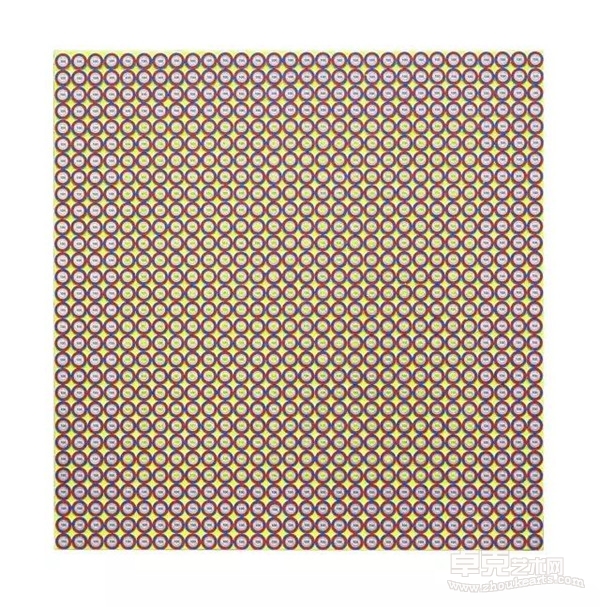

如果说那件用写满《论语》内容的宣纸包裹沙发的书法装置作品《中庸》,反映的是他对于知识世界的虚假成像作用遮蔽性的调侃与暗讽,那么显然,那8幅用赌场筹码拼贴成的绘画装置作品《筹码》,则是对于功利主义横行的当下时代里的诸般世态的游戏式观望。他去除了筹码的功能,把它们变成了绘画的材料以及主要的图像元素,让它们所生成的画面看上去既具体而又抽象得如此美妙,这种游戏化的艺术方式是否已彻底颠覆了筹码原本象征的残酷赌局的性质呢?是不是暗示着某种脱身而出后的换种玩法的心态呢?人生的赌局真的能够随时可以抽身而退么?筹码有的是有形的,更多的则是无形的,谁的人生是否变成了一路走到黑的赌局,往往并非亲历者自己能看清楚的,可是,又有多少人真能置身事外成为真正的局外人呢?

赵春用自己的作品一下下地剖开了自己那坚硬的生活外壳,以从未有过的方式和状态或直观或曲折地呈现了自己的孤独心境,同时也折射出在保存这份心境的过程中所不断面临的种种喧嚣时刻。他毫不掩饰自己内心深处的那种焦灼感与反思挣脱的欲望,也从未如此真切地抵临“自我”,与之发生最直接的对话,他努力让这种自我的追问持续下去,因为他清楚,唯有如此才能真切地验证自我的存在及其意义。他似乎也渴望着超乎日常之外的心灵对话能由此发生,与某些同样孤独的他者的,与更为孤独的世界的。

《虹膜》 单个直径80cm 不锈钢综合材料 2017

《瞧 这个人》 雕塑 2017

《记录》 120x120cm 综合材料 2017

《记录》 120x120cm 综合材料 2017

《筹码》 120x120cm 综合材料 2017

《筹码》 120x120cm 综合材料 2017

《困兽》 180x360cm 金属网格、布面油画 2017

《困兽》 180x360cm 金属网格、布面油画 2017

《肉》硅胶、油画、音箱 2017

《心经》 41x27x5cm 不锈钢、吸铁石、水珠 2017

《圣经》 41x27x6cm 硅胶、缝纫线、彩绘、音响 2017

《那些年我吃过的药》 装置 2017