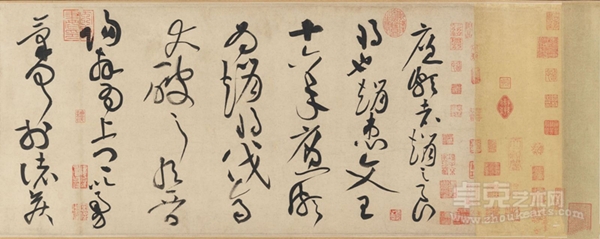

张芝《冠军帖》(东汉)

汉代书家张芝有“匆匆不暇草书”一说。后人引申为“匆匆不及作草”。对这句话的理解在于断句,完整地看,是说:作草书不是马马虎虎的,因为时间紧,所以来不及写草书。意指草书不好写,至少得时间充裕才能写。若四二字分开解读,意思正相反,乃时间仓促来不及写正书,所以草草书就。似乎草书本是随意的书体,姑且应付一下,不要见怪。看来对于草书,自古认识就有分歧。但据文献记载,张芝的本意是说作草当如作楷,“……弘农张伯英者,因而转精甚巧,凡家之衣帛,必书而后练之;临池学书,池水尽黑。下笔必为楷则,号‘匆匆不暇草书’,寸纸不见遗……”可见在汉代,甚至迟至宋元时期,草书乃是一种精工雅致的书体,仅在士大夫阶层中流行,属小众的雅玩,非普通人所能为。

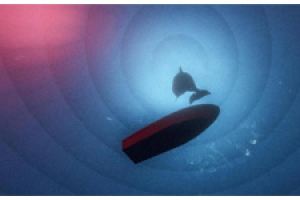

陆机《平复贴》(西晋)

看待草书的两种截然态度,我身边有活生生的例子。幼时,本村的一位学究人物上过私塾,喜欢舞文弄墨。那个年代,进过私塾门的都算是文化人,文化人自然能文善墨,通晓天文地理。世俗的逻辑简单而不容置疑。因而村里婚丧嫁娶之类的红白喜事,需题联书字的都会找他。他也不管什么内容都付以草书。我至今仍记得他为村里人家新葺的房屋题写的笔“紫气东来”、“华厦落成”,为丧事灵堂书写的“永垂不朽”等字样,无论横竖都弯弯绕绕龙飞凤舞一笔连成,当属“大草”一路,更贴切地说类似书法史上曾经昙花一现的“游丝书”,有人叹为观止,但有更通笔翰者嫌其字全无笔墨章法,当属鬼画符之类。设若此公书函,当惯题“匆匆不暇,草书”。

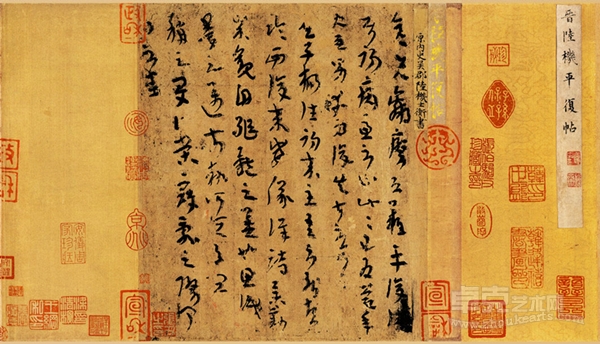

怀素《苦笋帖》(唐代)

多年后我认识了一位职业书家,颇有些名头。谈到草书创作,年近花甲的他直言到现在仍不敢作草。在他看来,草书的艺术性太强,没有综合修养及足够的臂力均难以胜任。尽管林散之老人也是晚岁作草,我还是暗自思忖,这个年纪再不写,堪如旧时后宫太监,怕是有机会没能力了。若总谦以“匆匆不暇草书”,作为专业书家,也难免遗憾。

怀素《自叙帖》局部(唐代)

诚然,书家未必诸体皆能,也不必定擅草书。书苑花开数朵,独表一枝形成气象已属不易。但古来豪迈放达者均对草书逸兴遄飞,笔底生花;历代鉴赏家也均以草书为书艺之最高境界,可见草书一技在中华文化中的地位。草书看似逸笔草草,实则法度谨严。略通书论者,都知晓结字运毫笔笔皆有来路,谋篇布局处处当循法度,不可盲目造次。但普遍现象是涂鸦癖书家们总爱借草书一抒豪情,信笔由缰一逞快感,终因笔墨不济尽成墨猪。笔法墨法章法为书法之根本,草书也不例外。姜夔《续书谱》说:“古人作草,如今人作真,何尝苟且,其相连处转是引带,尝考其字,是点画处偶相引带,其笔皆轻。虽复变化多端,而未尝乱其法度。张颠怀素最好野逸,而亦不失法度。”须知,法度之上尚有品位格调。法度固可学,而品格境界最难企及,此乃草书之魂。

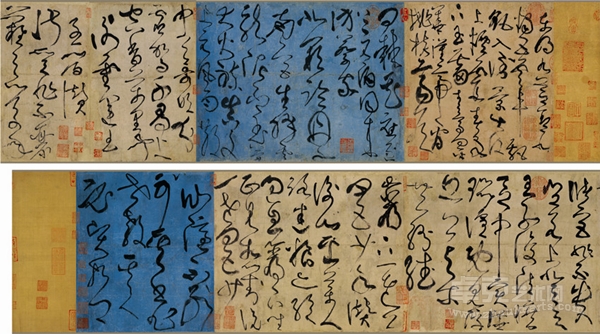

张旭《古诗四帖》(唐代)

草书有法可依。但革新的擅草者总在不断破法求变,穷其所能另立面目,这也是艺术家的共有禀性。章草古朴厚拙,小草飘逸洒脱,大草笔走龙蛇,狂草雷霆激荡,书家穷极自然生态,幻化为笔底风云,折射内心情感波澜。一再流传的故事如“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”;“墨池飞出北溟鱼,笔锋杀尽中山兔”;“忽作风弛如电掣,更点飞花兼散雪。寒猿饮水撼枯藤,壮士拔山伸劲铁”等等,试想书草时的情状多么让人癫狂迷醉!笔锋在宣纸上腾挪弹跳,墨迹随情绪欢快流动,书者的身心演绎着音乐、舞蹈般的节奏韵律,过程本身已是行为艺术,这是草书独有的魅力,非其他书体所能比拟。从这个角度看,草书丰碑人物张旭怀素不仅是驭墨高手,更是表演艺术家。颠张醉素传为美谈,除了其不安分的墨迹,更是人们对其演技的倾心。他们与那个时代互为造就,将草书推向隆盛之巅,也将毛笔线条艺术发挥到极致。

黄庭坚《廉颇蔺相如列传》局部(北宋)

浩浩历史,书家灿若繁星,但优秀的草书家却寥若晨星,说明这一技的情致内涵少人能及。作草,得有见识,有胆略,有驭笔墨之功,更要有脱俗之情怀附加不安分之灵魂,笔底才可能入格调,显境界。尊为当代“草圣”的散之老人,后人评其字有仙气。汉晋章草,鄙薄浮滑者慎入;二王小草,粗俗气躁者慎入;盛唐狂草,胆怯懦弱者慎入;明清大草,胸狭气短者慎入。学古者昌,似古者亡。一个时代有一个时代的精神气质。宋人写不了唐诗,元人写不了宋词。套用冯唐评董桥的文字:草书用功的地方不是如皮肉的墨迹本身,而是皮肉下面的骨头,心肝,脑浆。