少年时的我很酸,常写些无病呻吟的“美文”来自我陶醉,觉得自己很文艺,很脱俗,有点清高,有点深沉,当然也有点“孤独”,那时觉得“孤独”很美,有“世人皆睡我独醒”的意味,于是洋洋自得,于是“享受孤独”,“享受”时间久了,发现有点“消化不良”,我变得浮躁,坐卧不宁,看见门想踢,看见墙想砸,看见姑娘就心猿意马:事实证明我是个沉不住气的家伙,对“孤独”的追求纯属“叶公好龙”,“孤独”成了扯蛋的玩意,我开始渴望爱情,渴望友情,想找人聊天,聊绘画,聊社会,聊所谓的理想和人生,当然也聊女人,很不幸,适时出现的周建祥成了我的聊天对象,好在他那时也是光棍一条,共同话题很多,最初我还怕他嫌烦,但看他那兴味盎然的样子,我也就心安了。 我与建祥认识十几年了。十几年来,我经常去合肥,他也经常来车站接我。那时他骑着摩托车,一见面也不说话,直接递给我一顶头盔,在合肥的大街上,他很镇定地骑着车,左驶右拐,如入无人之境,像一名很老练的黑摩的司机。我神情紧张地坐在后面,对他说的话充耳不闻_____我总担心会有交警斜刺杀出,来一声暴喝,扣了他的车,罚了他的钱,附带一顿不留情面的训斥,其实我的担心纯属多余。建祥是一个细心的人,也是一个优雅的人,言谈举止间有一种气定神闲的味道。我时常幻想他穿了古装的样子,青衿方巾,长袍大袖,在古人的画里品茗,弹琴,一派高山流水之风。事实上,建祥会弹古琴,曾是合肥逍遥琴社的社长。在这方面我不是他的知音。有一次他特意为我弹了一曲《酒狂》,可我受宠若惊之余,实在听不懂他在弹什么。我多么希望自己能在他的琴声中心领神会并和而歌之,可叹我头天晚上并未睡好,又坐了一下午的火车,如此低沉古奥的琴音无异于催眠神药。我神思恍惚地坐着,残存的意识在与睡神做殊死的搏斗,我热切盼望这么长的曲子快点弹完,同时恨不得拿根木棍撑住我的眼皮。好在曲子终于结束了,不然酣睡如泥的我又该如何收场? 当然建祥不会计较这些,他在乎的是绘画。只有绘画才会让他快乐,“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,绘画是他的理想,也是他的人生价值所在。建祥爱花,喜欢画干花,一丛丛,一簇簇,这些枯萎的花朵陈置于花瓶里,茶几上,有一种哀婉的气息。贡布里希在《象征的图像》里说:艺术家对于描绘对象的注意,总在有意无意中完成,注意的本质在于它具有选择性,我们可以通过画家的选择而直视他的内心。“干花”_____枯萎的花朵,此时有着象征和隐喻的意味。林妹妹也爱花,但与她纯粹的伤春悲秋不同,建祥对于干花的关注,不仅在于对生命伤逝的哀悼,更在于对命运无常的反抗。在他的《瓶花》系列作品中,枯萎的花朵与瓷瓶上的人体无疑是两种互为相反的暗示:花朵越是枯萎,就越显示出人体生命力的狂野与不羁;而这种生命的充盈与活力,又被禁锢在冰冷的花瓶之内。于是,生命的怒放与凋谢,感情的热烈与禁锢,形成两组难以化解的矛盾。它暗示我们的人生也在各种矛盾的纠葛中前行,不同力量的交叉,使我们的人生变得厚重而有力量。与《瓶花》系列类似的作品,是他的两组人物画作品《金陵十三钗》和《金瓶梅》。从精神内核来说,它依然是《瓶花》系列的延续,只不过枯萎的花朵化成了妖娆的女子,她们的梦想、希望、忧郁乃至交欢,都只是生命的一种形态,从这种形态中,我们看到生与死、爱与恨、欢乐与挣扎、充实与虚空,那些人体与面容,虚化成一个个暧昧的符号,如同怒放的花儿一样。它们在暗夜中呐喊,在寂寞中绽开,在孤独中诉说苍凉,在极乐中挥洒生命的虚无。盛衰枯荣,似乎只在一瞬。就像《红楼梦》中的“风月宝鉴”,正面看是妖娆,是欲望,反面看,是枯骨,是绝望。“陋室空堂,当年笏满床,衰草枯杨,曾为歌舞场,蛛丝儿结满雕梁,绿纱儿今又在蓬窗上”。这种生命的大虚空,或许是建祥有意为之,又或者是无意为之,它正好与《红楼梦》的主旨契合。偶然?必然?只有建祥知晓。《瓶花》与《红楼》等系列几乎是建祥作品中的“异数”,在更多的时候,建祥作品中的气质是从容恬静的,有一种出世般的情怀。看他后来画的都市少女系列,姑娘们无不静默着,若有所思,似乎俗世中的爱恨情仇,都成了遥不可及的云影,成了渐行渐远的风景;她们的迷茫与怅然,连接着画面之外的世界,若惊鸿一瞥,若闲情偶寄,欲说还休。画面中会有一些忧伤,但并不强烈,哀而不伤,怨而不怒,一如建祥的为人,如春水一抹,如秋山明净,我极少见他当众开怀大笑的模样,画如其人,果然如此。 建祥入选第十二届全国美展的作品《彼岸》应该是他近期的代表作,与前期作品不同,画面少了些狂野,多了些天真,少了些热烈,多了些平淡。他已经把幻想中的“红楼”转向了触手可及的现实,用他自己的话说是“接地气”。只是他眼中的现实,没有沉重与艰辛,没有冰冷与绝望,而是一个纯净透明的世界_____母与子的亲情,男与女的爱恋,甜蜜温馨,幸福如花。从绘画的角度而言,这种情绪其实很难把握:温情的泛滥容易甜俗,过于含蓄则意犹未尽,它需要一种理性控制下的表达。我认为建祥的努力是卓有成效的:轻淡的调子,明快的色彩,与之呼应的墨块,画面轻盈而沉着;密集的人物与大片的虚空,对比出疏密有致的整体;略带装饰的造型,古拙夸张的面容,似乎有陈老莲的韵致,又似乎有浮世绘的影子。从某种意义来说,真正好的作品,往往是将各种矛盾统一成和谐的整体,让画面的各种元素以最合适的方式呈现出来。但没有任何规则告诉我们什么时候才算“合适”。它要求我们在绘画时必须不停地思考,不断地琢磨,“艺术家在事关形状的协调或颜色的调配时,往往极端的琐碎,或者极端的挑剔”,(贡布里希《艺术的故事》),创作的过程,自然也成了一场痛苦与煎熬的旅程。这旅程的尽头,也许是柳暗花明的喜悦,也许是坠入深渊的绝望,一切充满未知,一切又似乎早已注定。作为同道中人,我相信我的感悟,也一定是建祥的感悟。 荣格说:“向外看的人,醒着;向内看的人,做着梦”。所谓向内看的人,是不断审视自己的内心,追求情感与精神的自由,这是艺术家的特质。因此,艺术家都爱做着梦,只是各人的梦境不同罢了。有时我觉得回忆也是一种梦,一种交融着现实与幻像的梦。在这场回忆的梦中,我看见建祥一脸平静地走出歙县火车站,照例是宠辱不惊的表情,嘴角有一丝笑意。已经是灯火阑珊了,我与他走进路边的一家小面馆。昏暗的灯光,有些油腻的小方桌,我给他点了一碗肉丝面。我忘了他是在夸面条好吃还是抱怨面条难吃。我只记得有一列火车从远处呼啸而来,又呼啸而去,哐嘡哐嘡的声音,震得地面微微颤抖。它义无反顾地驶向黑暗的深处,驶向岁月的深处。恍惚间,我感到了时间的颤栗,感到大片大片的虚空,正向我汹涌袭来。 转眼间,这已经是十三年前的往事了。

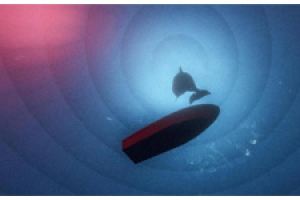

2015年9月6日 凌晓星于安庆