原野

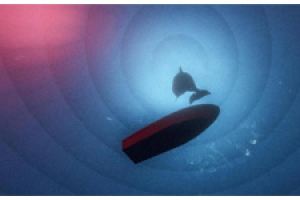

黄于纲所扎根的凉灯村坐落在湘西凤凰县,是个典型的贫困苗寨,与熙熙攘攘的凤凰古镇有着天壤之别。刚刚开通的公路逶迤在老山中,一行人缓慢地驶向凉灯村。路上不时遭遇“A”字形的弯道,心惊胆战——黄于纲就在这么一个村里,一画十三年。 去执去蔽——黄于纲与凉灯 当代艺术创作者对于乡土文化向来有一种执念,然而相当一部分人在进行创作之前就已完成观想:有的人向往静谧的乡野,因为那里是路不拾遗的温柔乡,是冰冷城市的对立面;有的人悲悯贫穷的乡野,认为那里民智未开的禁锢地,是诉说苦难和困厄的最佳样本。 而凉灯村对于黄于纲来说,大概只是命中注定的故乡,他所展现的凉灯村也没有设立孤高或苦难的基调,因为“让别人来怜悯自己的作品,来怜悯作品中的这些人,其实我极其反感这样。‘苦’,并不是我想要表达的。”亲历亲见的十三年里,黄于纲成为了在场主义创作者,所有的先验都成了创作中的“蔽”——村民就是村民,他们并没有自带苦难的气质,相反地,只是不悲不喜地活着。对生存环境的深度介入后,黄于纲绘画的叙事功能大大增强,这一点是学院派的写生和调研所不可比拟,作品所涉及的维度也就此展开:美术学、社会学、民俗学、人类学……

秋虹 草垛

开幕谢幕——来自乡野的敬畏 在黄于纲的一篇随笔中,我们看到了这么几句话:“龙求全一家给了我们什么/是对时间的敬畏/对性的敬畏/对生活的敬畏/对空间的敬畏”。而时空对于这份敬畏仿佛以一种严肃的口吻回应:在开展的当天清晨,恰逢与黄于纲关系很好的村长家父亲出殡:生命谢幕,展览开幕,生命的有限性和艺术的无限性就在那天清晨打了个照面,微妙又残酷。 作为一个观察者和记录者,敬畏之心使得他见微知著,更懂得捕捉细节:《子夜》里怀孕的智障母亲、《就那点事》偎火炉而坐的一家人、《苗歌王》里床帐下平静的老汉……当他放弃了宏大的叙事,将视角投入到独立个体——灶台上、碗筷边、炉火旁,他在田间地头感受到中国农民对于土地的依赖,对欲望的克制,对空间的敬畏,对于生存空间最朴实的认知。

出工

不变与改变——工业文明下的乡野 费孝通曾经总结过中国农民的传统精神是“知足常乐”,是在“克制一已的欲望来迁就外在的有限资源”,对于原始的农耕社会来说,人们对于土地的依赖,使得农村人口流动性极小。但是在黄于纲的纪录中,这一现象已经悄然发生变化——工业文明的冲击下,农村人口已然开始高强度流动,凉灯村里现存15岁-55岁之间的男劳力已经少之又少,村巷中、画布上,尽是一派妇孺光景。 当被问到“画这些农村作品,是不是想要改变这里的贫困现状”,黄于纲并没有给出肯定的回答,毕竟改变贫困是村支书的工作,而他更偏向于乡村生活的参与者、记录者和观察者。毕竟纪录的本身即已是反抗;毕竟变或不变都只在时代潮流的掌控下;毕竟到时间的最后,还是罗马的归罗马,凯撒的归凯撒。

堂屋系列