八大山人,原名朱耷(1626-1705)为明太祖朱元璋的第十宁献王朱权的九世孙,明朝灭亡后削发为僧,时常装疯扮哑,中晚年以“八大山人”题款。他与同为明遗民画家的石涛、弘仁、髡残合称“清初四僧” 八大山人,原名朱耷(1626-1705)为明太祖朱元璋的第十宁献王朱权的九世孙,明朝灭亡后削发为僧,时常装疯扮哑,中晚年以“八大山人”题款。他与同为明遗民画家的石涛、弘仁、髡残合称“清初四僧” 华盛顿。“坐落在华盛顿国家广场的弗利尔美术馆(Freer Gallery of Art)于1923年开放,为世界最大的博物馆和研究体系—史密森尼学会(Smithsonian Institution)中的首家美术馆,收藏世界级中国、日本、韩国、南亚、东南亚和近东艺术。自2014年以来,弗利尔美术馆先后举办了宋画、元画两个大展,近日迎来了题为“谜团:八大山人”展览的开幕。 展览原题中的“Enigmas”泛指神秘的、值得玩味的,以及不易懂的。这用来形容八大山人的艺术造诣和作品恰如其分。朱耷在中国绘画史上的地位毋庸置疑,影响延绵不绝,例如近代的齐白石与潘天寿等。本次展览共计40余件作品,包含了上世纪50年代美术馆购入的作品以及1998年收藏家王方宇后人捐赠的佳作。本次展览包含了现存朱耷最早使用“八大山人”题跋的作品——行楷书《黄庭内景经》四节。 朱耷作为艺术家的身份是复杂的,后人常常尝试通过皇族后裔、癫痴僧人、晦涩诗词等等来解读他的画作。此次展览的策展人安明远博士(Stephen D. Allee)是于1979年-1980年在中国学习的第一批8位美国研究生之一。他采取了不同的策略:展览中作品以视觉直感为线索,将朱耷对于临摹以及后人称之为现代性的思考一一串联起来。在展厅一侧,单独将朱耷晚年临摹董源与倪瓒的山水并置,展现了朱耷对于临摹这一在谢赫《古画品录》中居首思想的实践与探索。这两幅临摹作品,和与朱耷同样深受董其昌影响的“清初四王”那些注重笔墨与细节工整的临摹大相径庭。

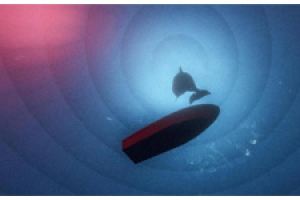

八大山人《花鸟虫鱼图册》第11页,书法为法翊所写,约创作于1688年-1689年

朱耷的这两件作品的笔触和线条疏朗,包括在他花鸟作品中多见的夸大形态,例如展览中《花鸟虫鱼图册》11页中那夸张近乎方形的眼睛,用现在的眼光看,透露着些许现代性。朱耷画作中对形体的变形,有比郭熙“可游可居”更错综复杂的构图与透视关系,不难让人将其与西方绘画史中印象派之后的种种,例如马蒂斯、毕加索、达达主义等联系起来。 安明远博士在访谈中提到,美国观众对于笔墨笔意理解起来略显困难,正是这些对画面的直观感受拉近了朱耷作品与美国观众之间的距离。这也体现了本次弗利尔美术馆通过展览、研究以及教育项目来增进公众对亚洲艺术的欣赏和了解所做出的努力。 在当下,我们是不是还要通过前人所定下的这枚镜头来看待朱耷和他的作品?朱耷的作品在清朝并不大受追捧,至清末民初之时因张大千“炒作”才逐渐受到收藏家的追捧。综合当时的社会动荡的状态,不难理解为什么朱耷的作品多与其特殊皇室身份,半疯半癫的精神状态相关联,并投射到政治意象上。或许在他的画作中,有他对生活蹉跎思考的蛛丝马迹,或是与赵孟頫同样对于花鸟虫鱼这些孤立小景的喜好,又或是莲花的意象以及略显萧索但不悲伤的气韵,而非对北宋大河大川的感叹。他另外一重出家的身份横亘他的一生近30年,包括他晚年自号“八大山人”仿佛是想将自己从纷纷扰扰中抽离出来,把自己的作品往形式而不是内容上做尝试。 本次展览是弗利尔美术馆于明年1月开始闭馆修缮之前的最后一个展览,在修缮之时,弗利尔美术馆的策展团队将借用亚瑟·M·赛克勒美术馆的场地,在2016年的4月至7月策划一个关于吴门画派的展览。吴门画派自明代末期开始出现,在清代被“四王”——王时敏、王鉴、王翚、王原祁继承,成为中国绘画的主流,影响深远,是中国绘画史中最重要的流派之一。相信吴门展览中的董其昌与“四王”的作品,将帮助我们更好地理解与比较朱耷的作品。

那些晚明的文人们

明末清初是一个独特的时期。史学家史景迁曾说过,他最希望生活在16世纪的江南,而传教士利玛窦也曾形容晚明为“上帝的光芒没有照耀的地方居然能看到柏拉图的理想国。”而明朝的灭亡,对很多文人而言又都是沉重的。这些文人们或多或少地以自己的方式进行反抗,有些人选择沉默,而另一些人,像石涛和朱耷则选择装疯扮傻。